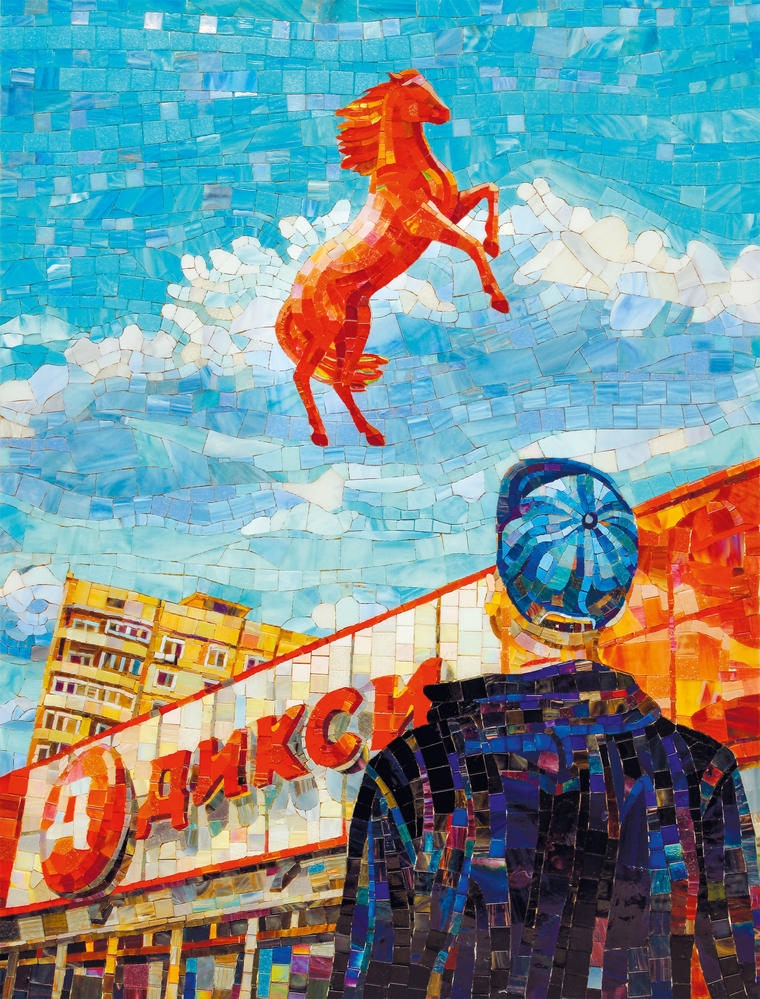

Торги закончились

Санкт-Петербург, Россия, 1992.

Предоставлено архивом Музея

современного искусства «Гараж».

Фонд Андрея Хлобыстина

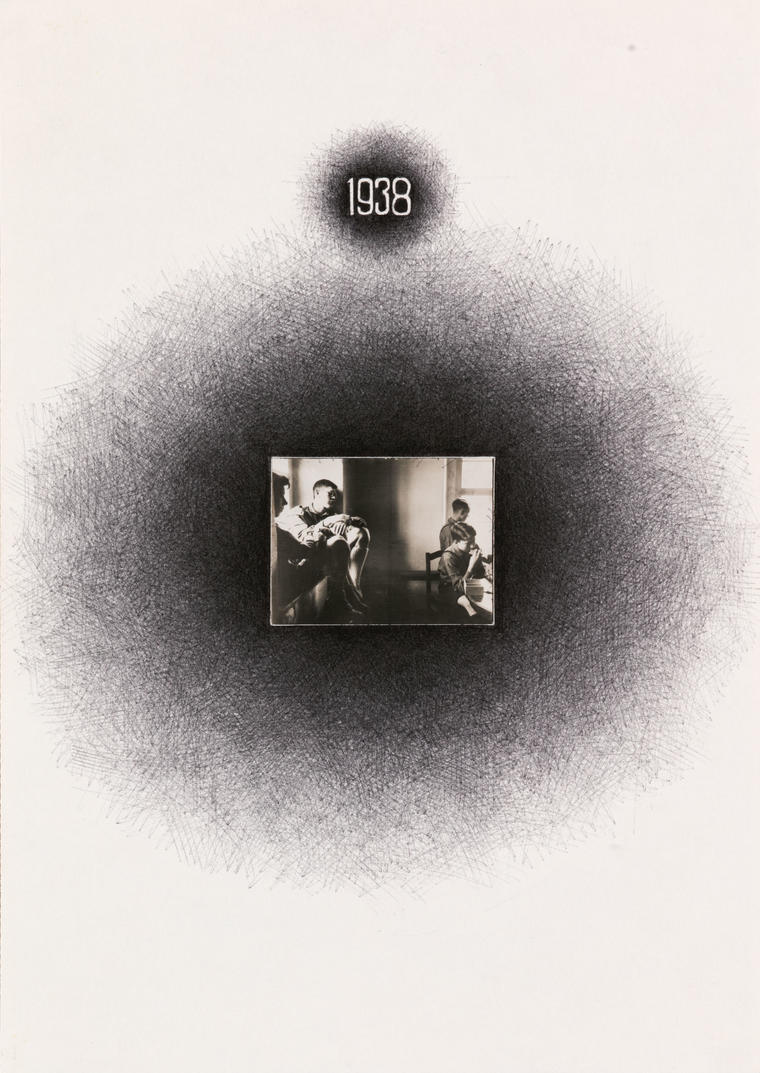

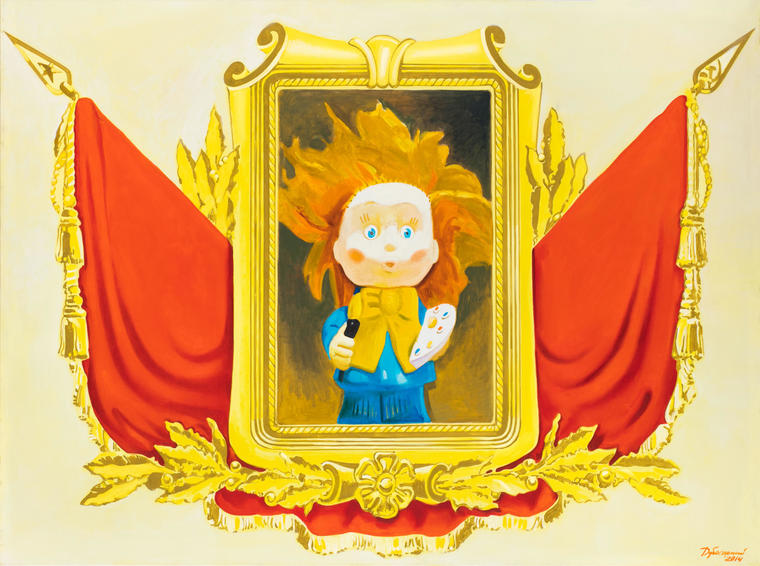

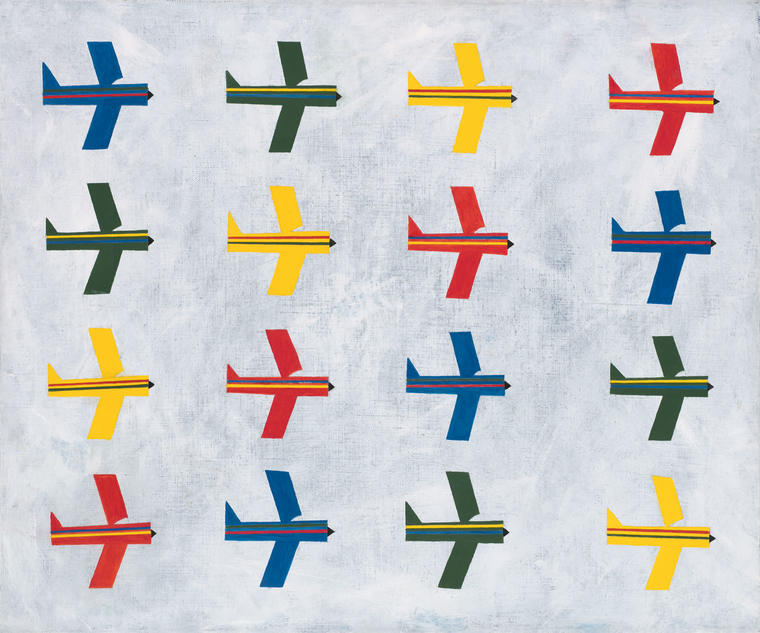

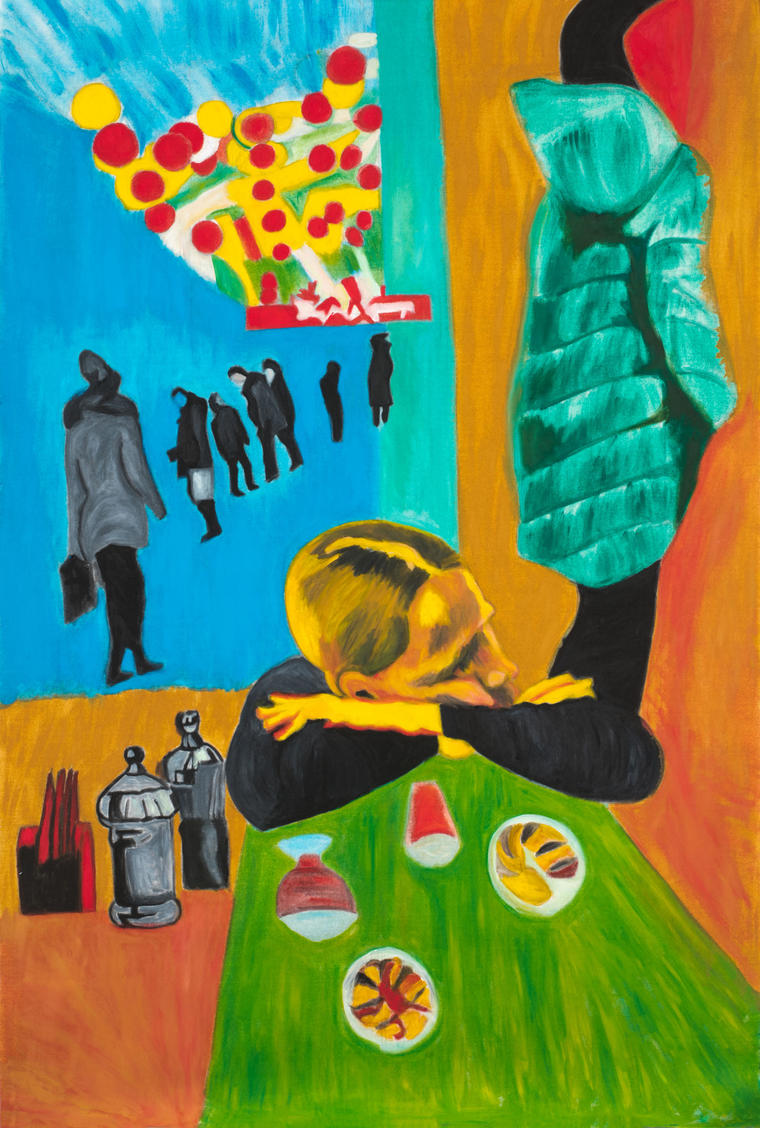

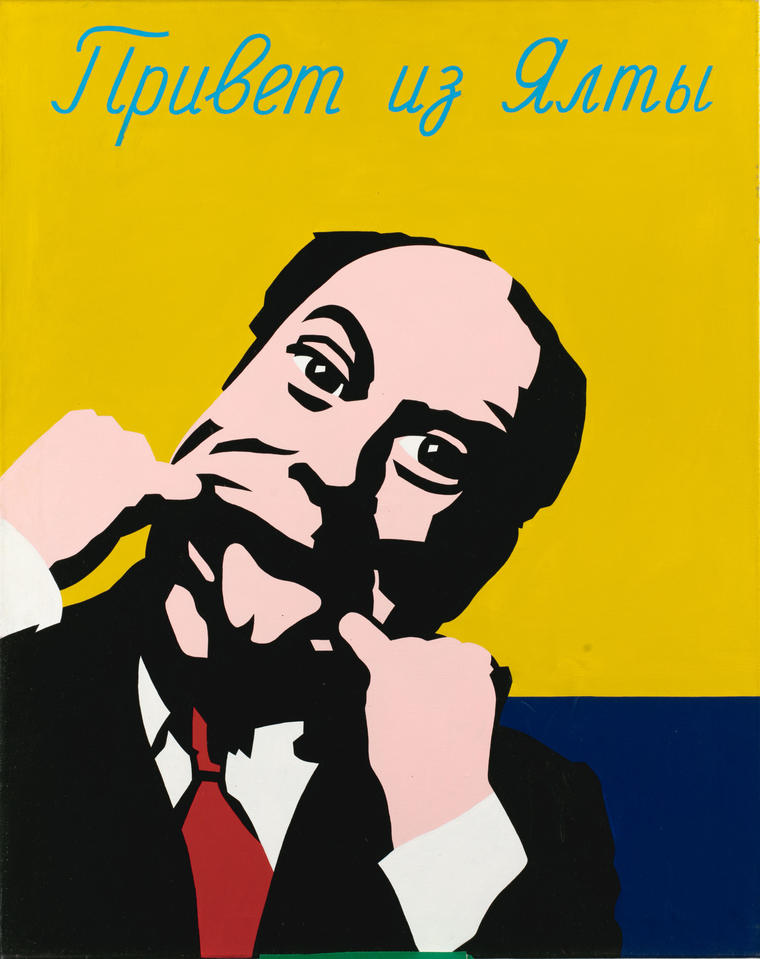

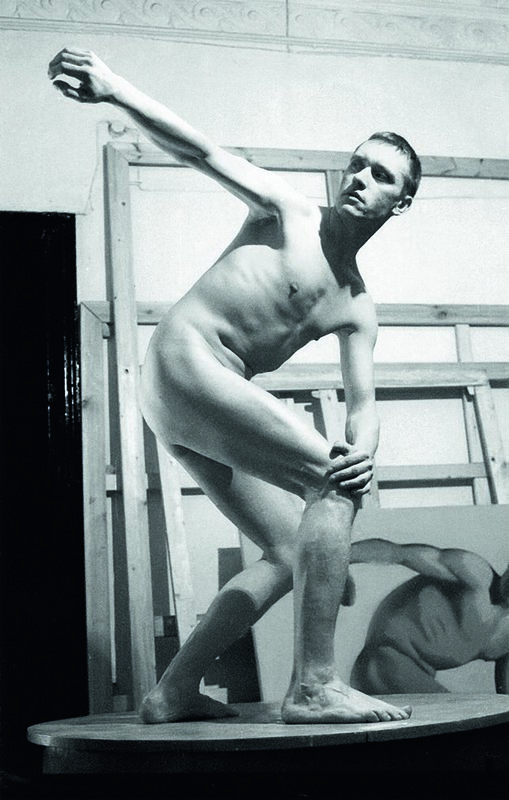

Георгий Гурьянов прославился прежде всего не своим искусством, а участием в музыкальной группе «Кино», чья популярность в России с годами не уменьшается. И Гурьянов, и Виктор Цой учились в одном художественном училище, но не знали друг друга. Когда в начале 1980-х появилась группа «Новые художники», все участники «Кино» вошли в нее. Гурьянов, хоть и несколько позже остальных, к середине 1980-х нашел свою тему в изобразительном искусстве, которой следовал в дальнейшем. На рубеже 1980–1990-х его тема отлично вписалась в изобретенный Тимуром Новиковым неоакадемизм, который декларировал возврат к классике и красоте, хотя и не без постмодернистского подвоха: по словам искусствоведа и художника Андрея Хлобыстина, «неоакадемизм производил парадоксальный эффект “оптимистической антиутопии”».

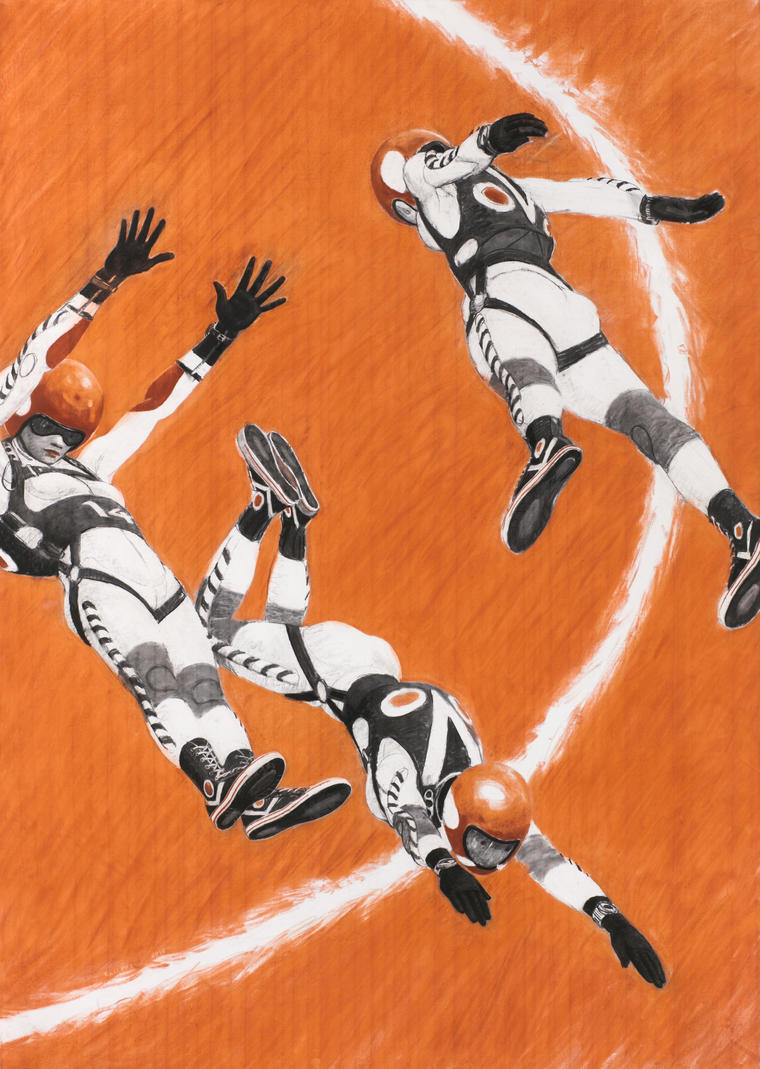

Гурьянов работал с образами советских героев, например, летчиков, моряков и спортсменов. Образы, заимствованные из иконографии тоталитарной эпохи 1930-х, преображались им в героев классического, а точнее, античного культа красоты. Причем красоты телесной: художник любуется идеальными мускулами, спортивными позами, грациозными движениями. Вдохновение художник черпал не только в античной и ренессансной скульптуре, но также и в искусстве более близком по времени — в довоенной реалистической живописи, фотографии и кино. В его работах нетрудно увидеть очевидные отсылки к кино- и фотохронике спортивных парадов, соревнований и пропагандистских праздничных шествий 1930-х. Очевидно, что Гурьянова совсем не интересовала идеология, но лишь визуальность, ведь в первую очередь он предлагает зрителю любоваться брутальной мужской красотой: «Мое искусство призвано проповедовать античные традиции в этом океане модернизма, не допуская смещения, потери эстетических идеалов».

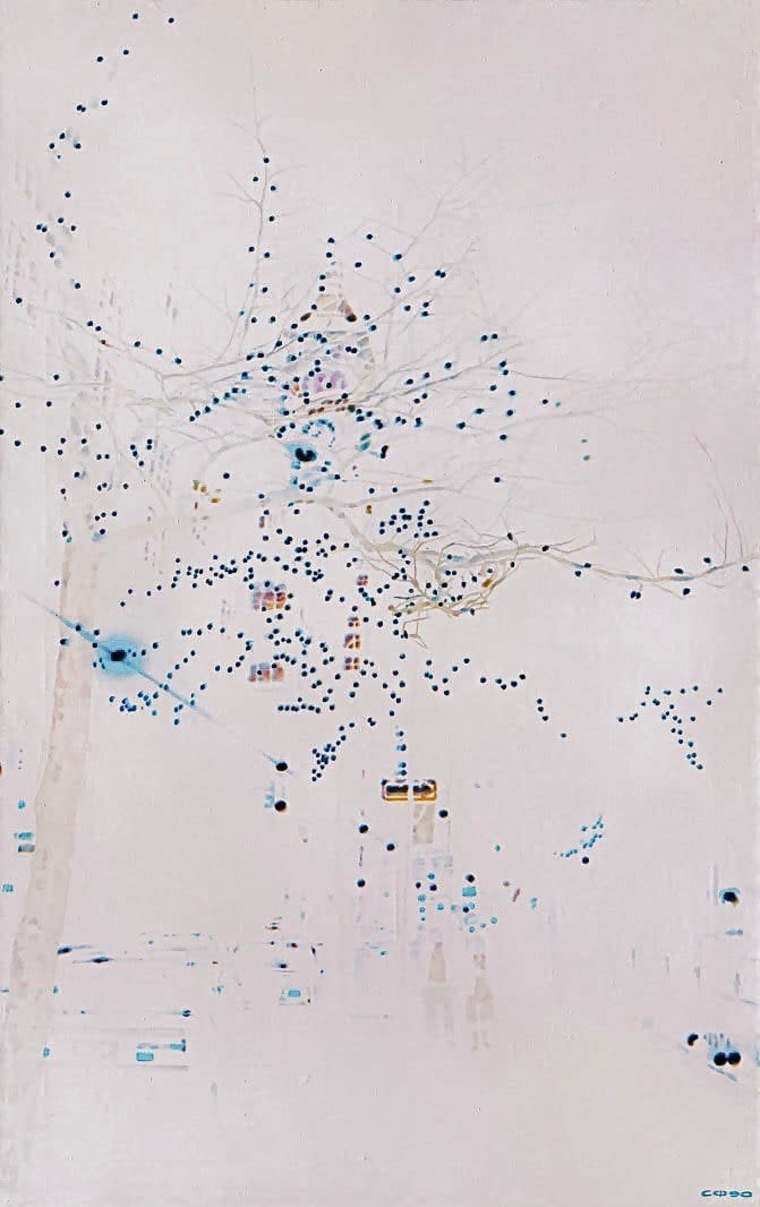

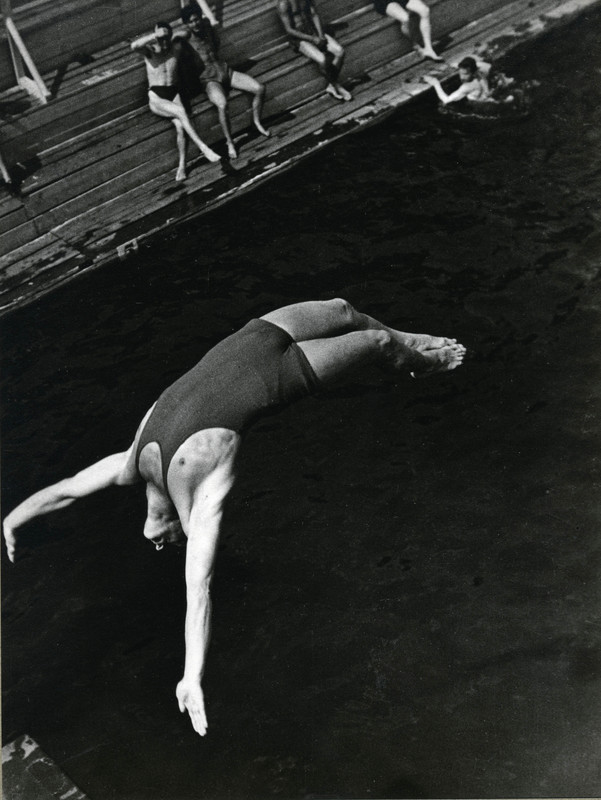

Стадион “Динамо”».Москва, СССР,

1934. Источник: russiainphoto.ru.

Оригинал фотографии находится в

Мультимедиа Арт Музее

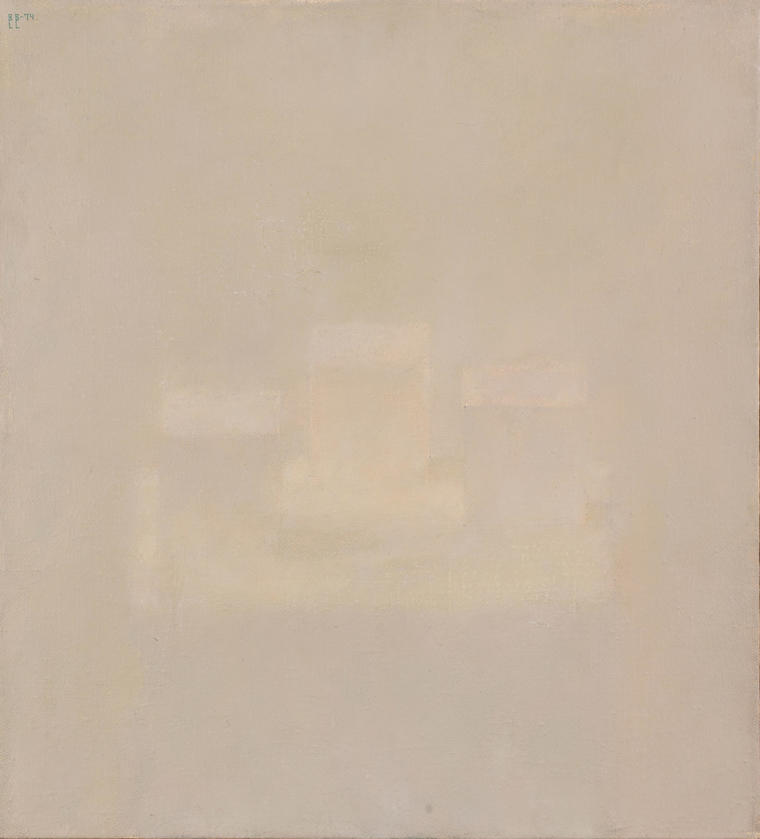

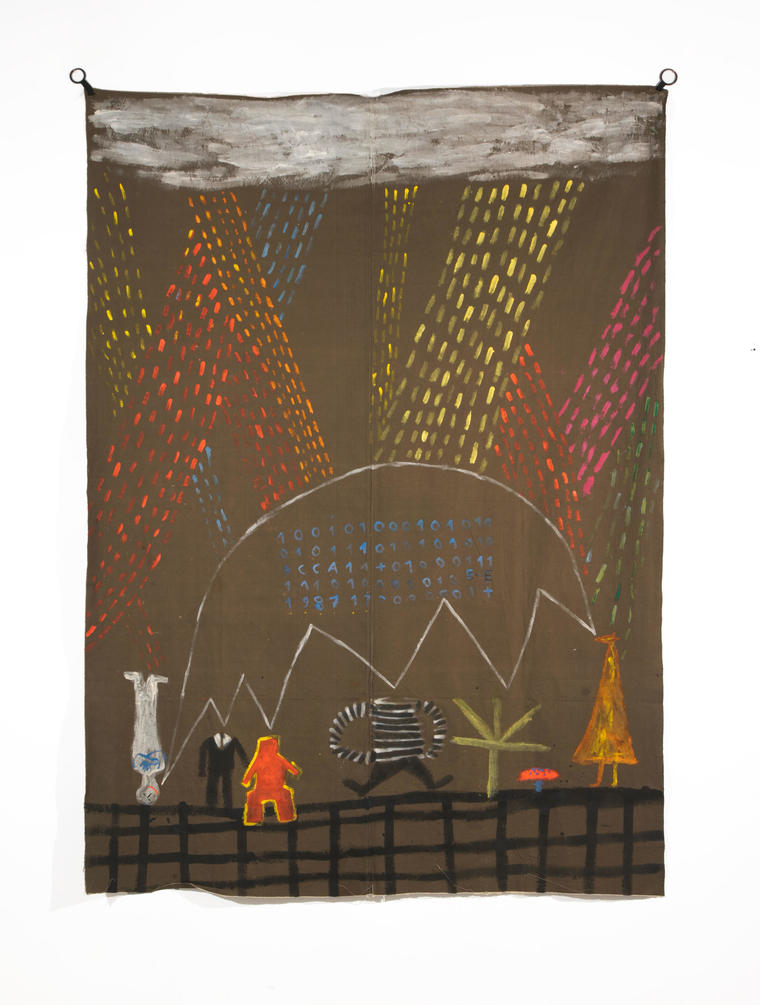

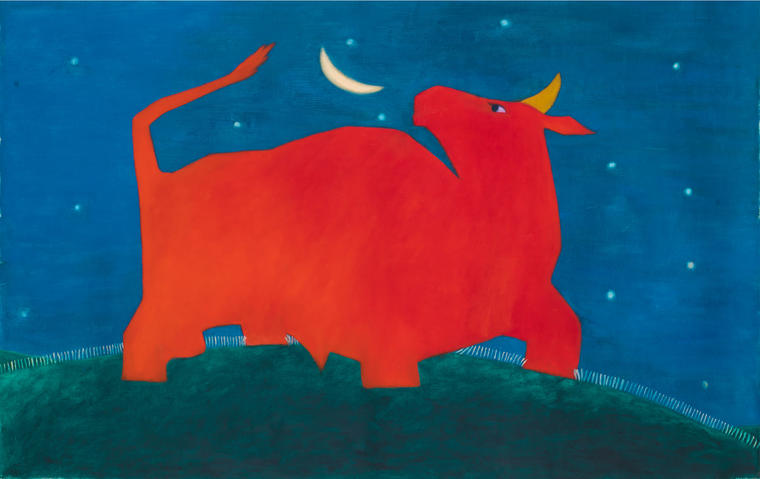

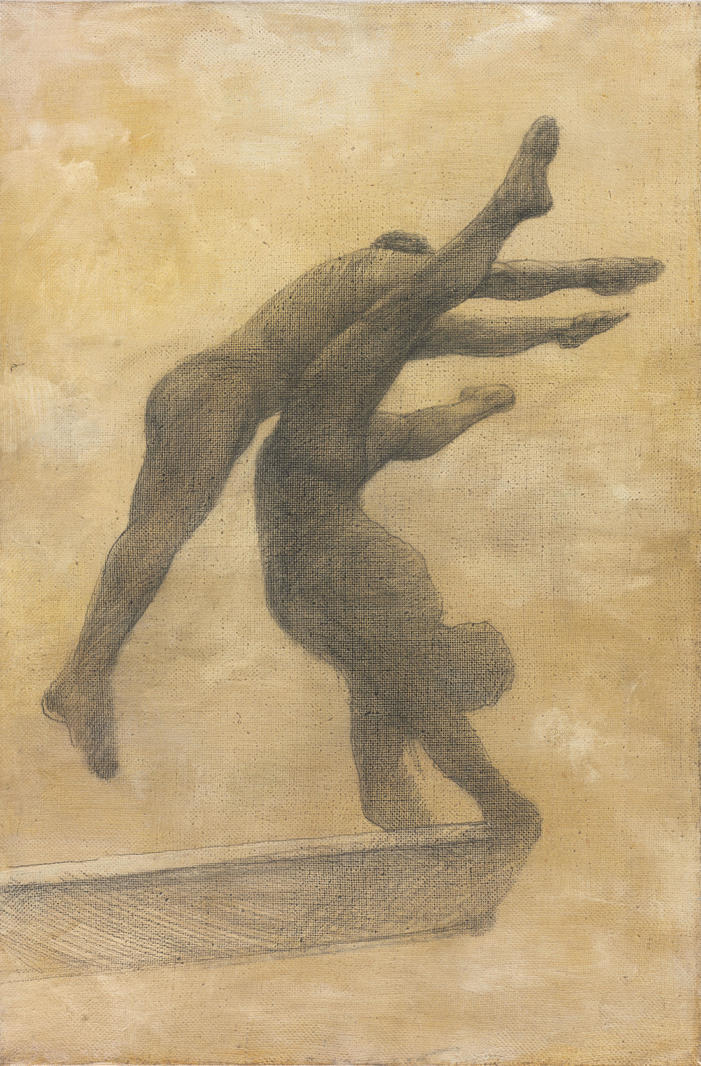

Море, вода, моряки и пловцы — частая тема в творчестве Георгия Гурьянова с начала 1990-х годов. Картина «Трамплин II» изображает двух спортсменов на старте перед прыжком в воду. Мы не видим их лиц, но лишь атлетические тела. Прыгают они по-разному: один — рыбкой или ласточкой, другой выполняет более сложную фигуру под названием «швунг» — когда, стоя на руках, спортсмен разводит ноги в момент отталкивания. Такие прыжки одного спортсмена через другого — исключительный, почти невероятный случай, не применяемый в спортивной практике.

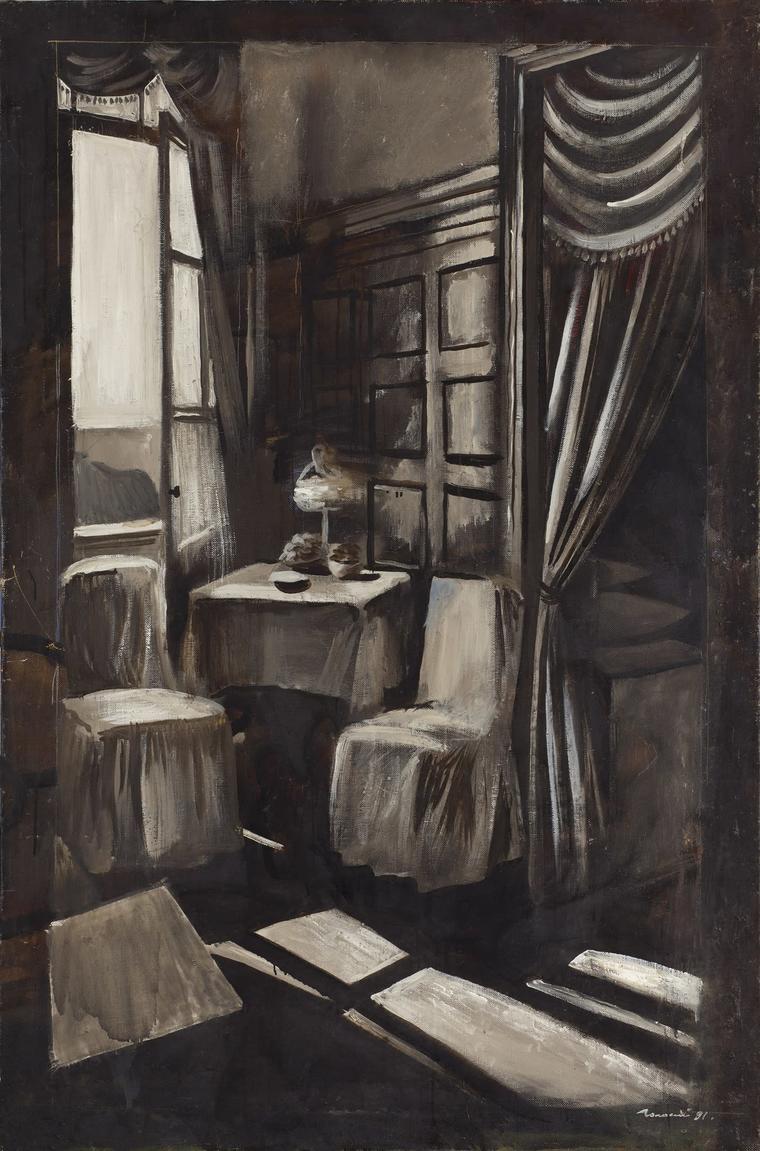

«Трамплин II» можно назвать квинтэссенцией увлечения художника советским искусством 1930-х годов: здесь воплощается эстетика темы спорта из произведений Александра Дейнеки, Александра Самохвалова или других соцреалистов, из фотографий Александра Родченко и Михаила Прехнера. Известно, что некоторые работы Гурьянов делал буквально по снимкам Родченко, а на выставке в Музее Стеделейк в Амстердаме в 1997 году он выставлял свои работы вместе с карандашными рисунками Самохвалова. Андрей Хлобыстин рассказывал, что Гурьянов интересовался и довоенными иностранными спортивными журналами, где как раз мог увидеть подобную композицию. Желтоватая туманность картины «Трамплин II» передает эстетику рисунка на пожелтевшей бумаге или колорит старых фотоснимков сепией, но также напоминает и о пиктореализме — течении в довоенной фотографии, представители которого стремились придавать снимку черты живописного произведения искусства. V