Торги закончились

Киевского художественного института

на фоне своей работы «Авзония –

обитель рая».

Киев, Украина, 1989.

Фото: Василий Рябченко.

Архив Александра Соловьева

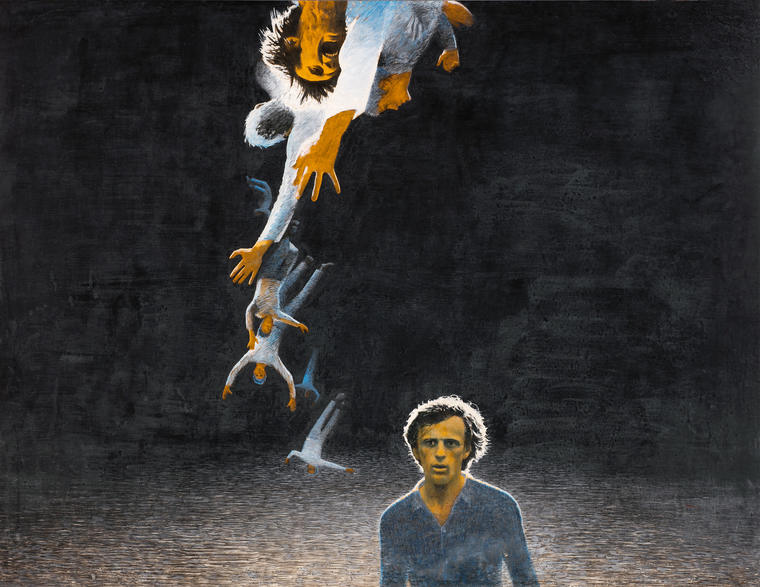

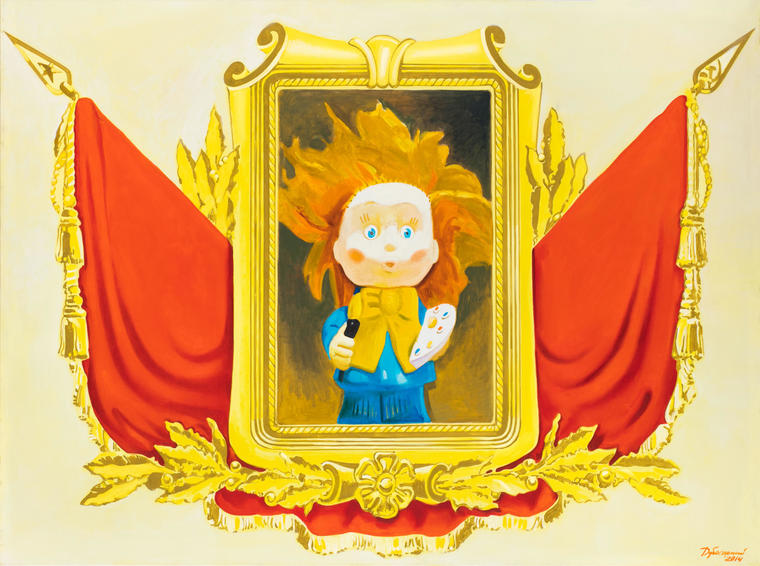

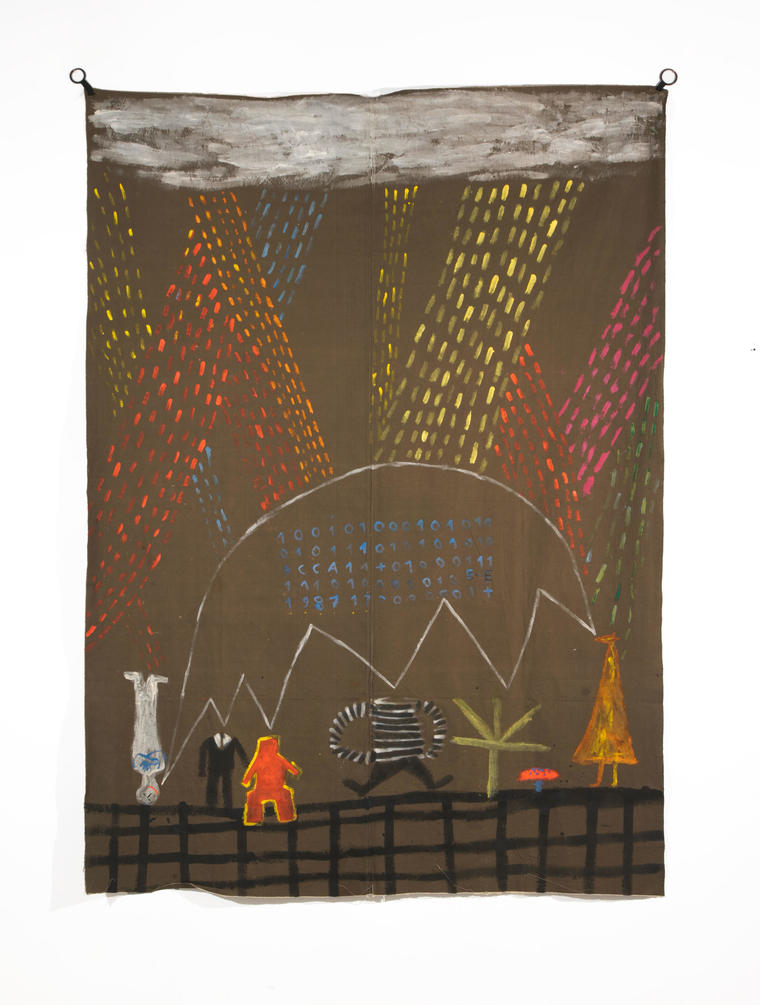

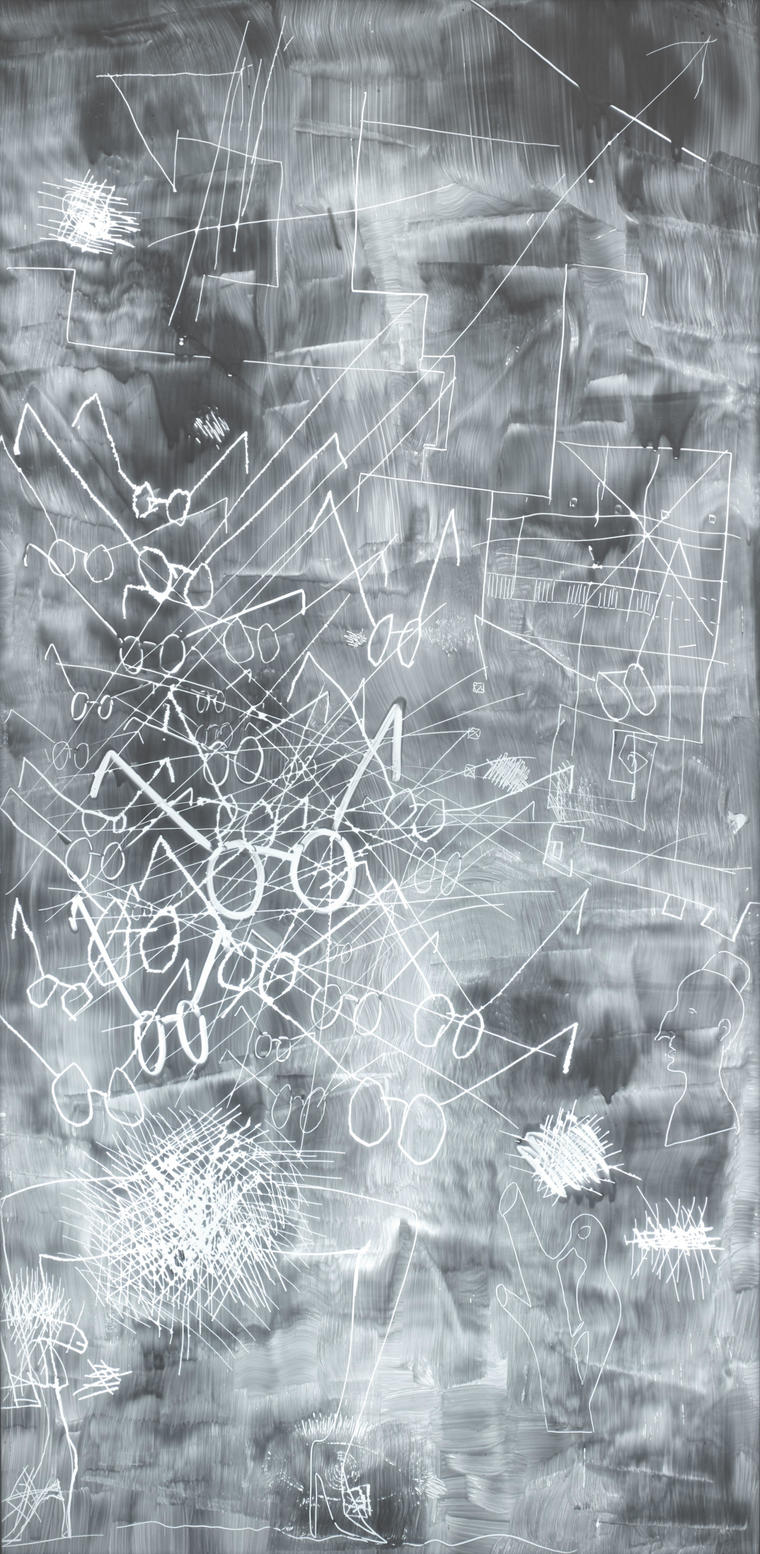

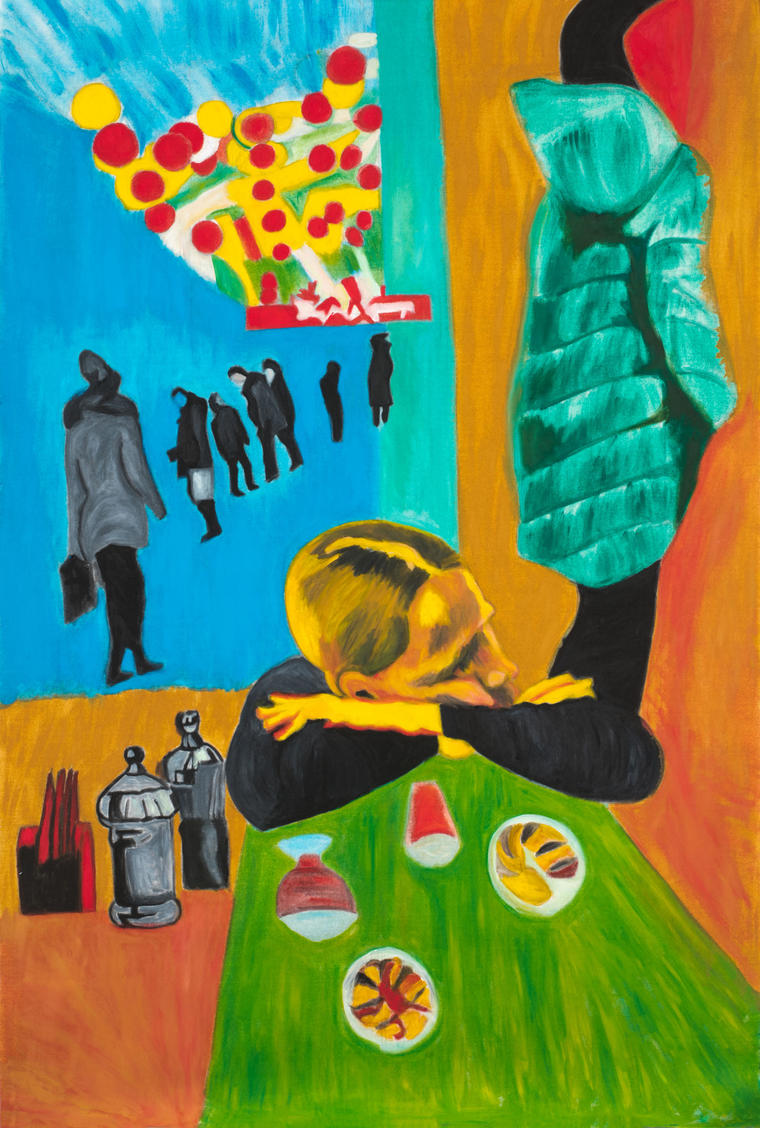

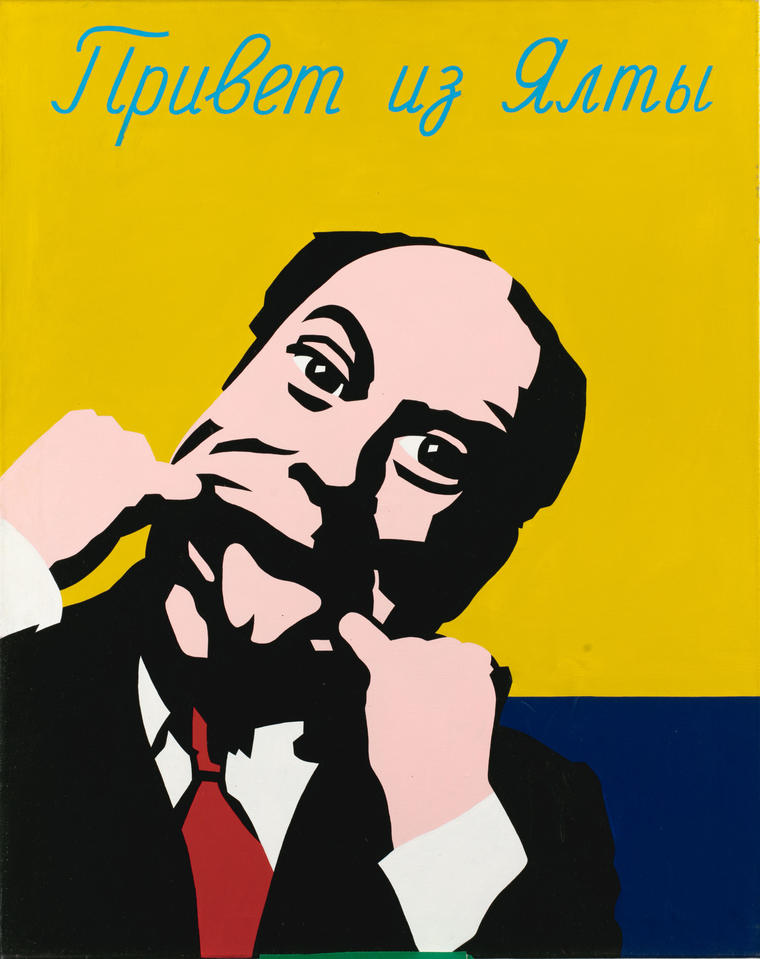

Становление Александра Гнилицкого как художника пришлось на конец 1980-х — начало 1990-х годов, его имя во многом связано со знаменитыми киевскими сквотами, названными по улицам, где они находились: «На Ленина» и «Парижская коммуна». Гнилицкий был важной фигурой для украинских художников, в частности, для сообщества «Парижской коммуны», в котором он снискал кличку Папа. Сквотерский период Гнилицкого связан с опытом наследований и метаний, взаимовлияний и поисков собственного художественного стиля.

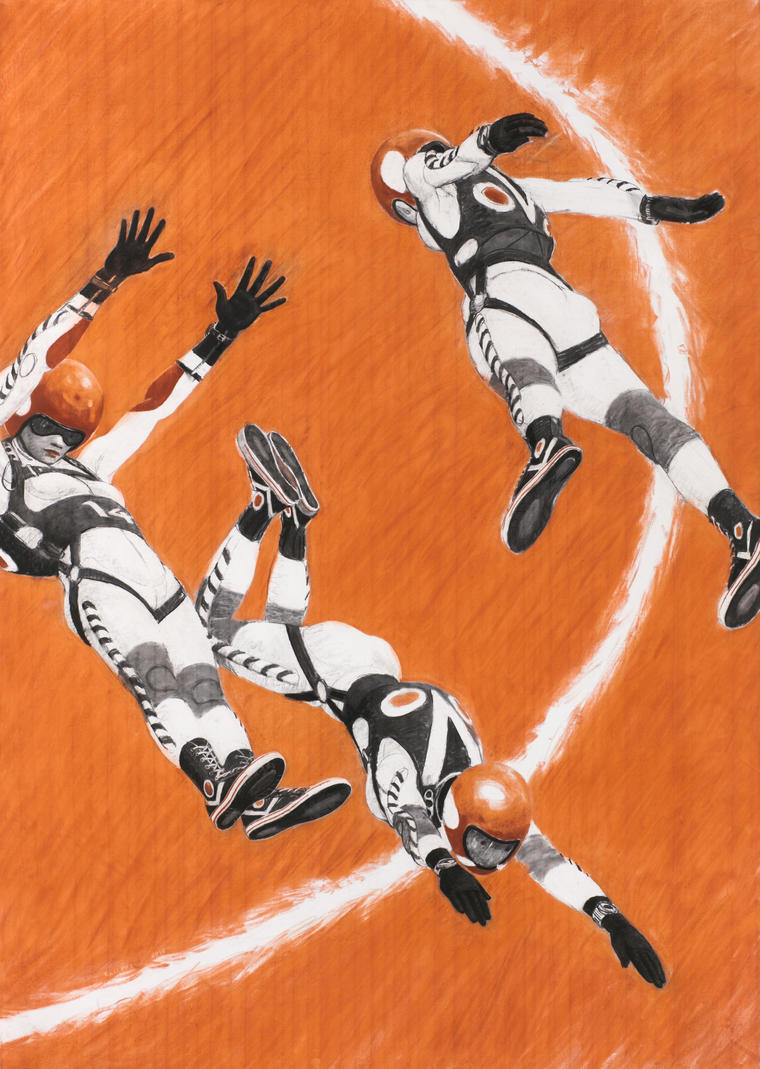

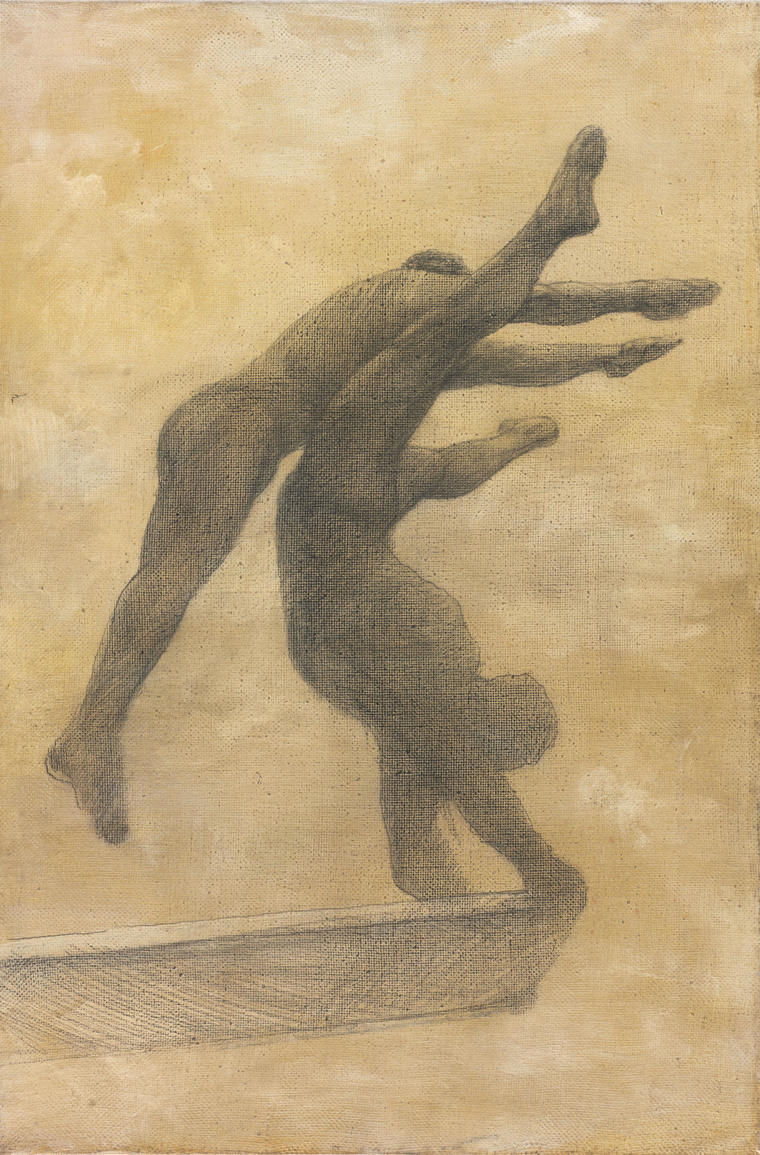

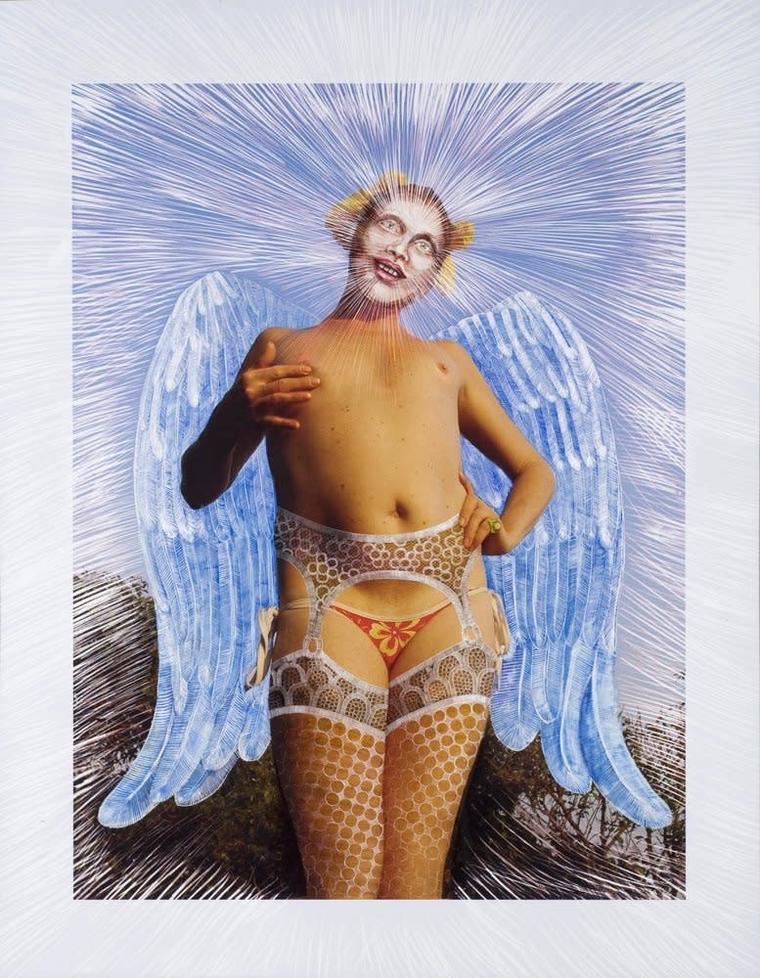

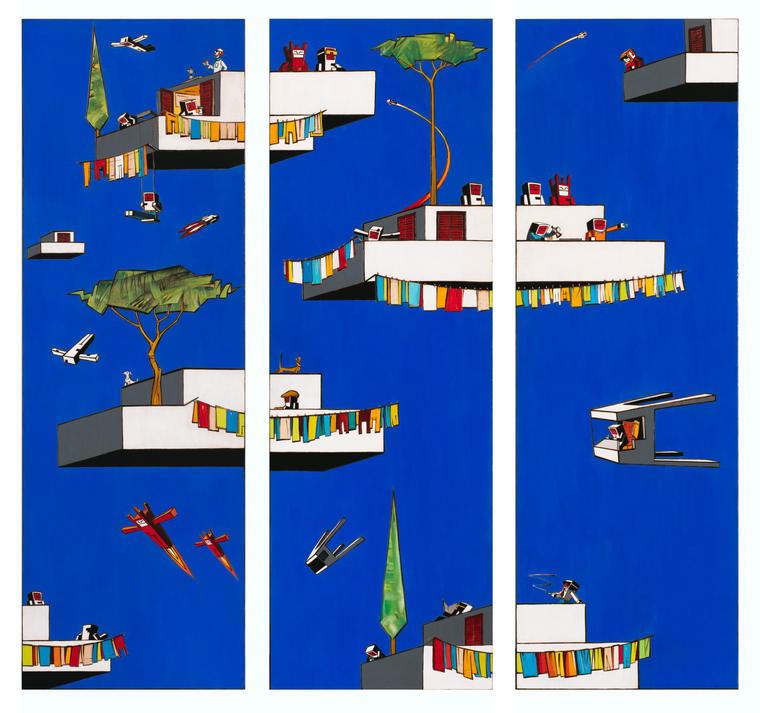

Потрясением для Александра Гнилицкого стало посещение важнейшей выставки современного мирового искусства Documenta IX в Касселе в 1992 году. К своему удивлению, он не обнаружил там такого вида искусства, как живопись, которой он обучался и которая имела лидирующие позиции в украинском искусстве в течение многих лет. Гнилицкий так сформулировал смешанные чувства от увиденного: «Такое ощущение, что ты на Олимпийских играх, в программу которых твой вид спорта не включен». Этот переворот сознания заставил его, как и многих художников его круга, экспериментировать с различными медиа, прежде всего подвергая живопись трансформациям, делая ее частью инсталляции вместе с объектами, текстами и перформансами. Еще во времена «Парижской коммуны» Гнилицкий в соавторстве с Натальей Филоненко и Максимом Мамсиковым создал видео «Кривые зеркала — живые картины», которое предопределило его дальнейшие живописные поиски. Деформации собственного тела и иллюзионистическое представление о мире, запечатленные в этом видео, — основные мотивы его живописных полотен 2000-х.

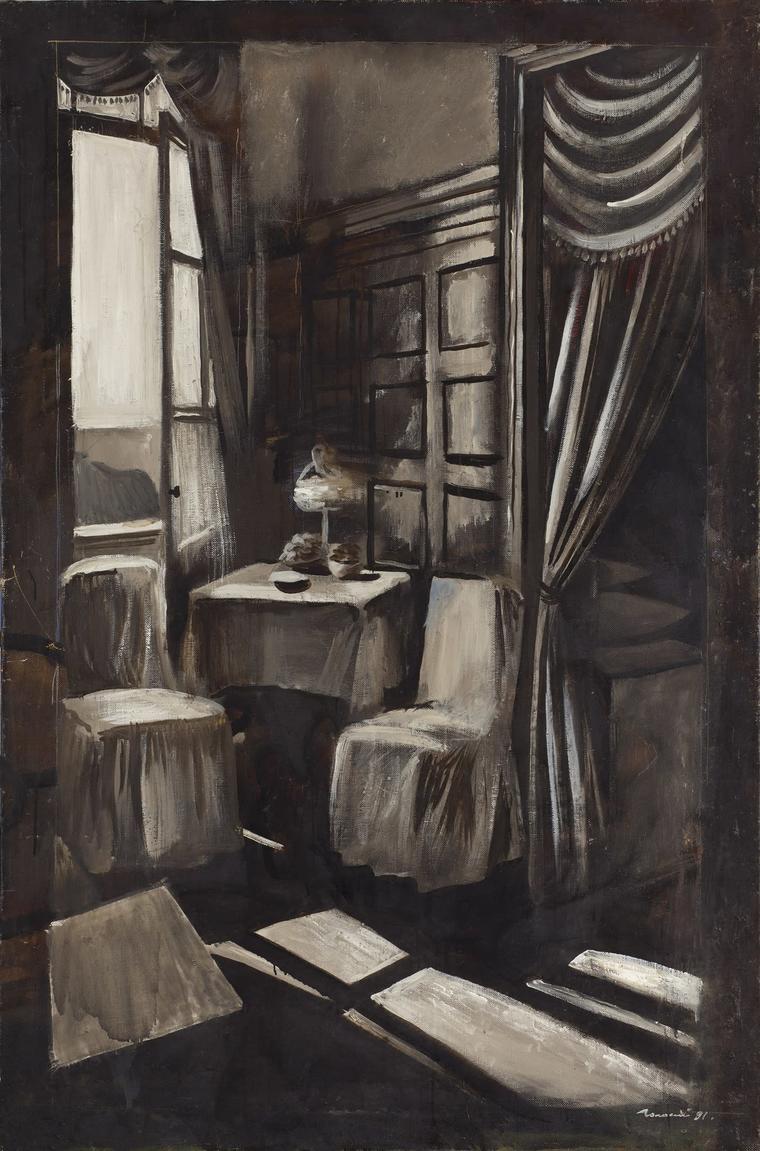

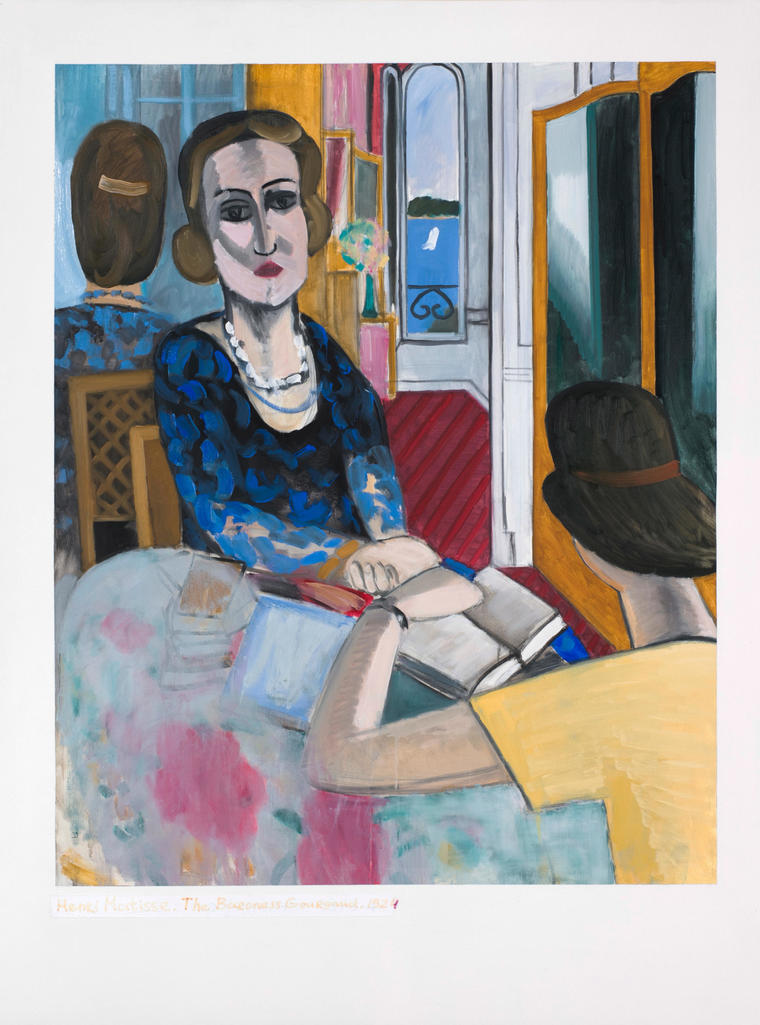

«Розовые и желтые мальвы»,

1952, холст, масло, 101,6 × 61 см.

Музей Джорджии О'Кифф,

Санта-Фе, США

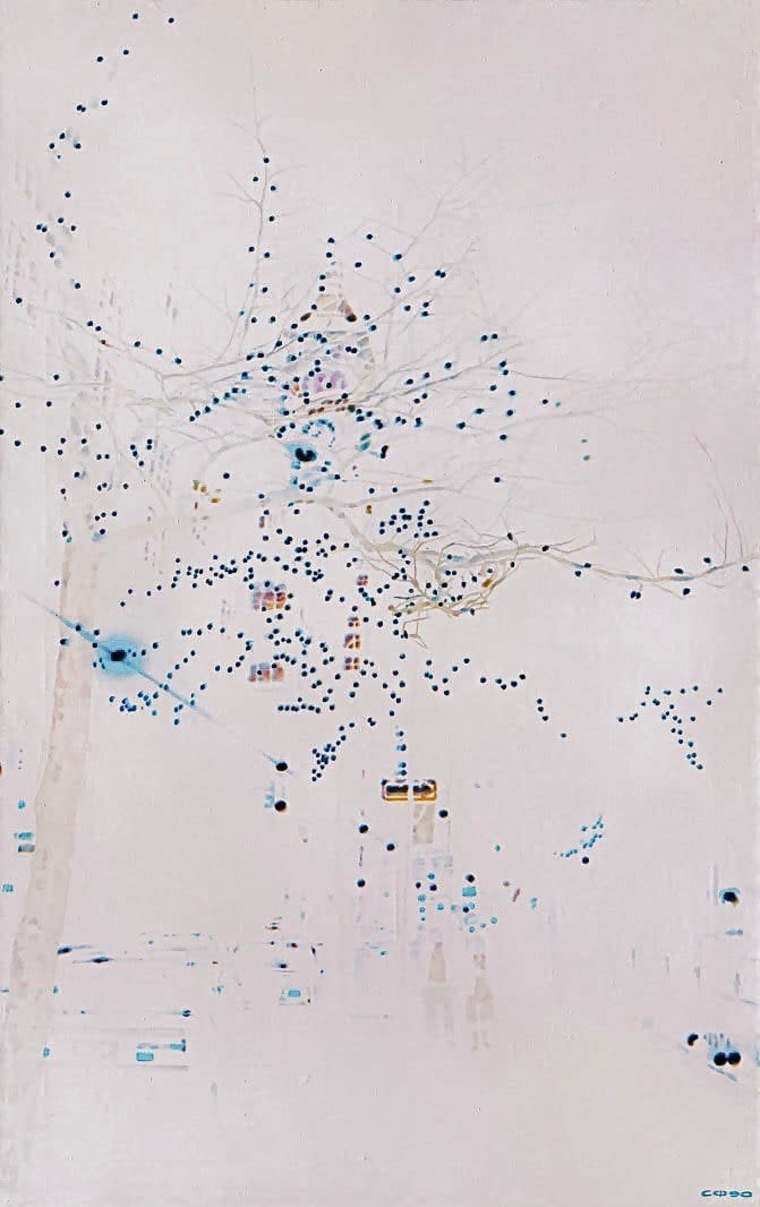

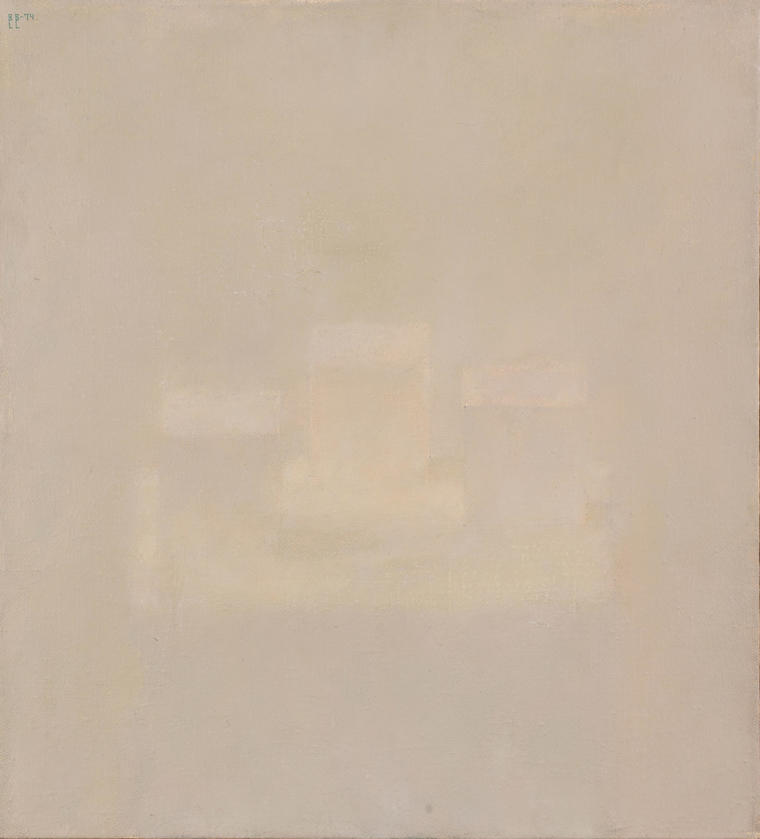

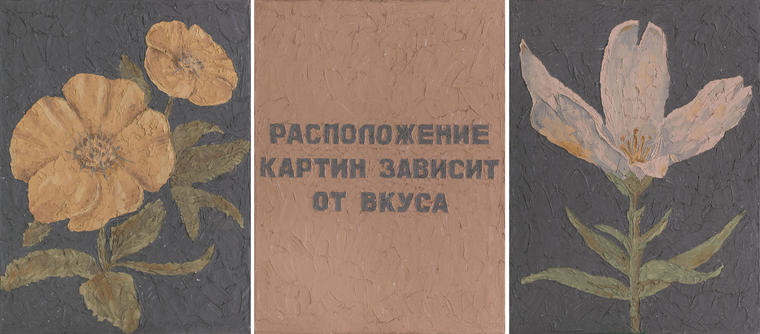

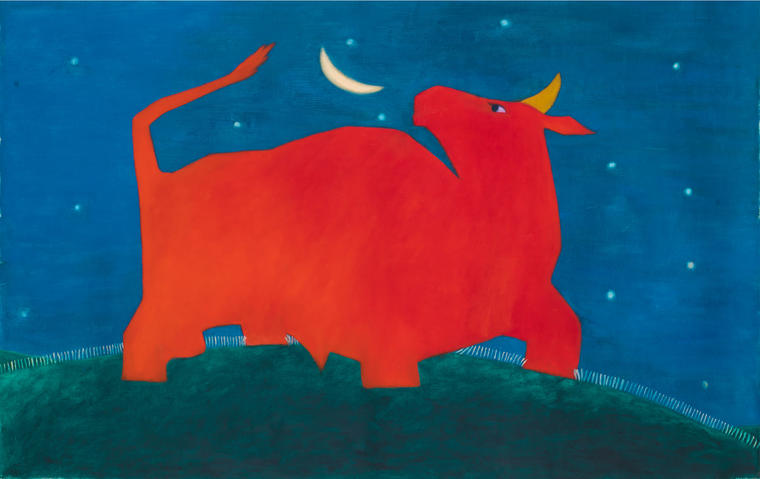

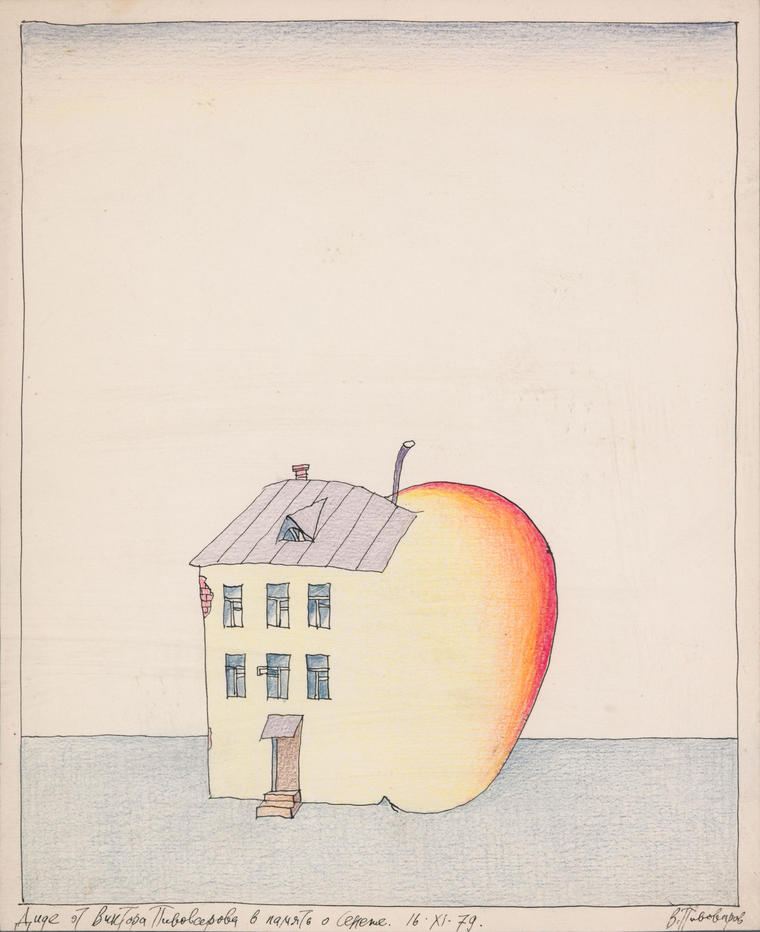

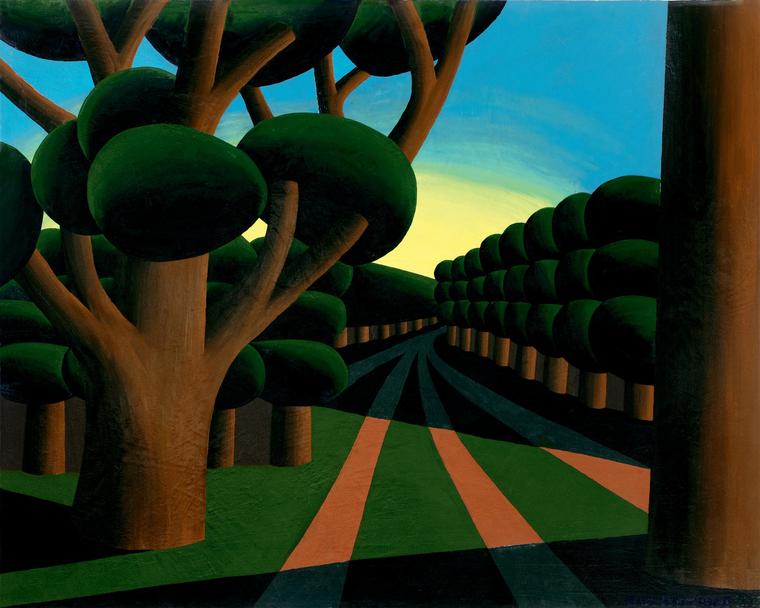

«Желтая орхидея» принадлежит к тому творческому периоду, когда, пройдя путь экспериментов с различными медиа, в начале 2000-х Александр Гнилицкий снова возвращается к живописи, уже выработав свою узнаваемую манеру в размытых, словно растворяющихся образах. Его серия полотен с цветами — невозможность провести грань между реальным и виртуальным в современном мире, между видимым и воображаемым. Его цветы — антропоморфные эротические существа. По словам куратора и искусствоведа Александра Соловьева, Гнилицкий черпал вдохновение у американской художницы XX века Джорджии О’Кифф, среди ее многочисленных цветов. Обращение к истории искусства и тяга к цитатности, игра с интерпретациями, игра ради игры характерны для постмодернистской живописи круга «Парижской коммуны» и, в частности, для Гнилицкого.

Джорджия О’Кифф писала о том, что, когда берешь цветок в руку, на мгновение он становится твоим миром: «Я хочу передать мир кому-то еще». Подобно цветам О’Кифф, орхидея Гнилицкого занимает практически всю плоскость полотна, но если изображение О’Кифф — дань магическому реализму, усиление впечатлений от действительности и желание поделиться ими, то цветок Гнилицкого размыт, полурасплывчатое изображение передает мир грез и галлюцинаций. В этой работе выражены характерные черты живописной манеры позднего Гнилицкого — ощущение хрупкости мира, невозможности уловить реальность.

В истории искусства цветок — символ увядания, бренности человеческой жизни, тщетности. Совершенство и красота в нем соседствуют с осознанием краткости пути, цветок сохраняет след в нашей памяти в преддверии полного исчезновения в пустоте. В «Желтой орхидее» изображение и фон, выдержанные в одной тональности и плавно перетекающие друг в друга, передают идеи «ускользающего присутствия» и пустоты, которые волновали Александра Гнилицкого в течение всей его жизни. Сама же «Желтая орхидея» воплощает высказывание Гнилицкого о «символе краткого равновесия бытия на пути от смерти к жизни к смерти». V