Торги закончились

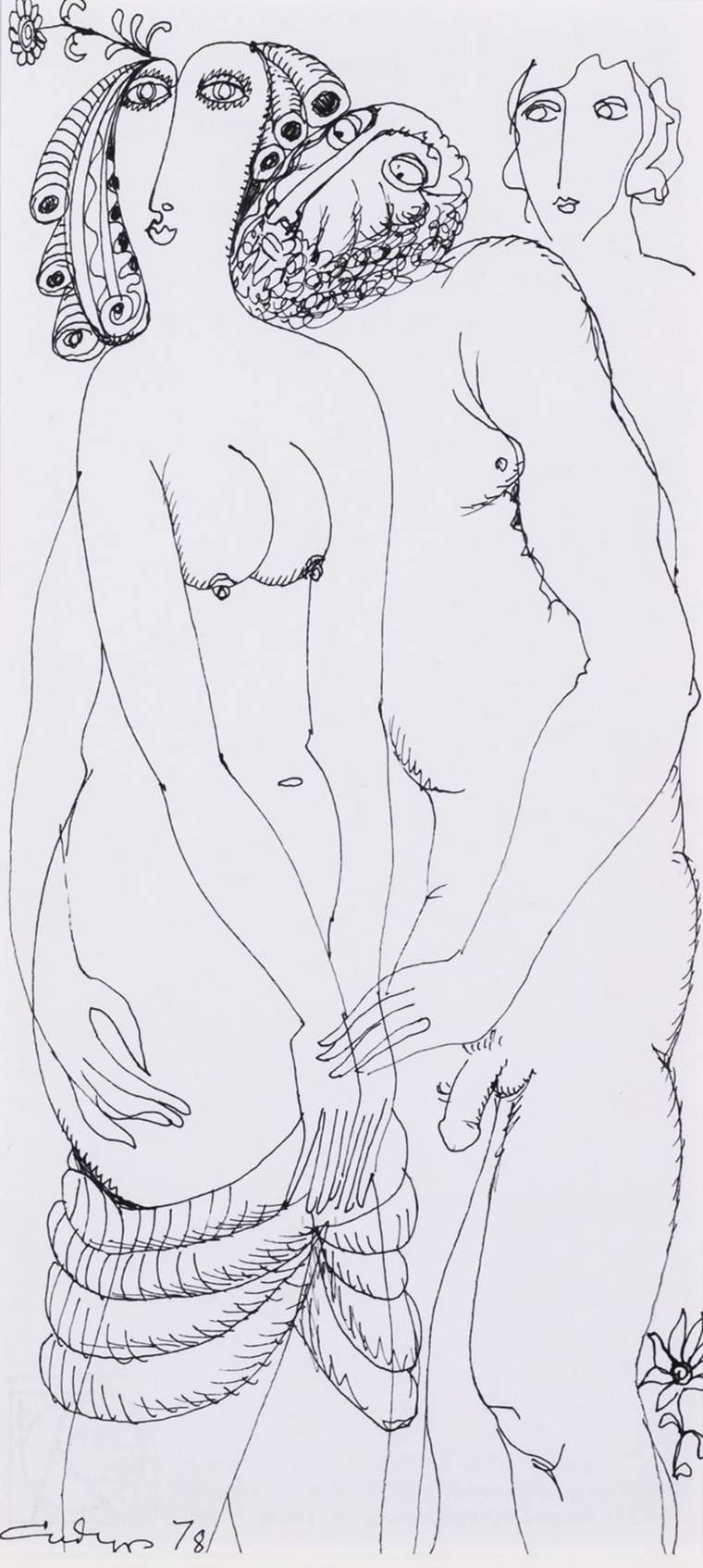

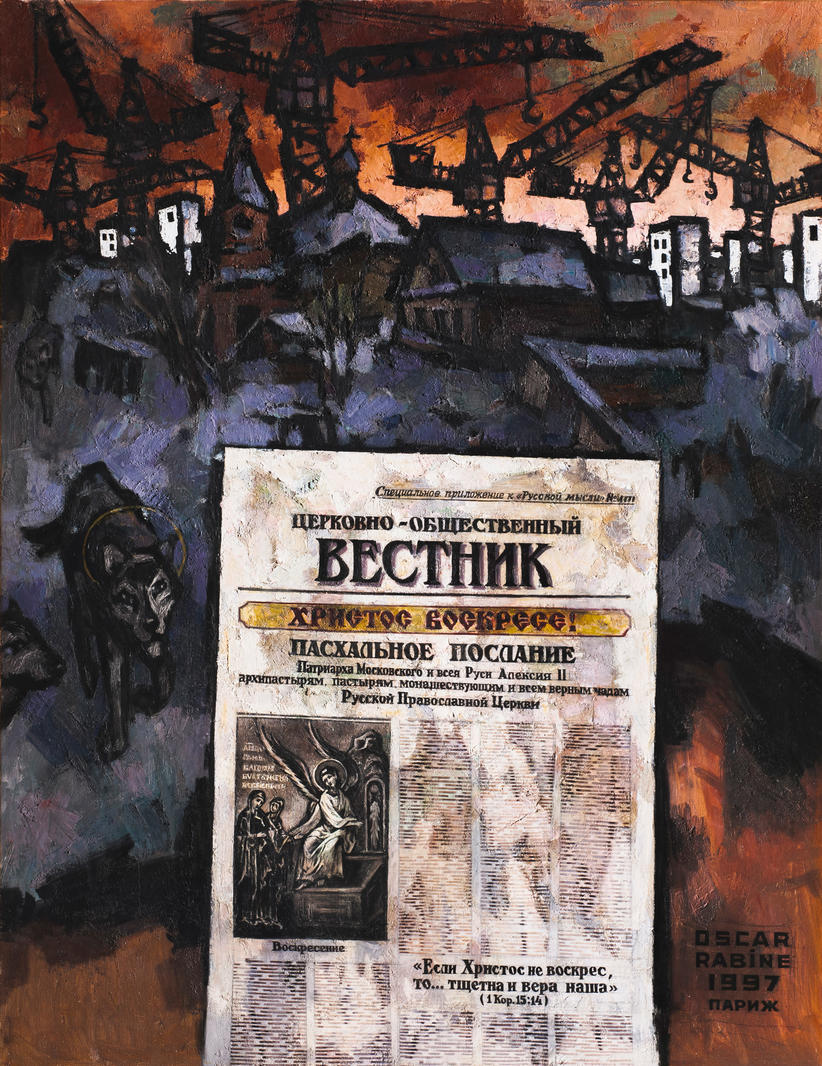

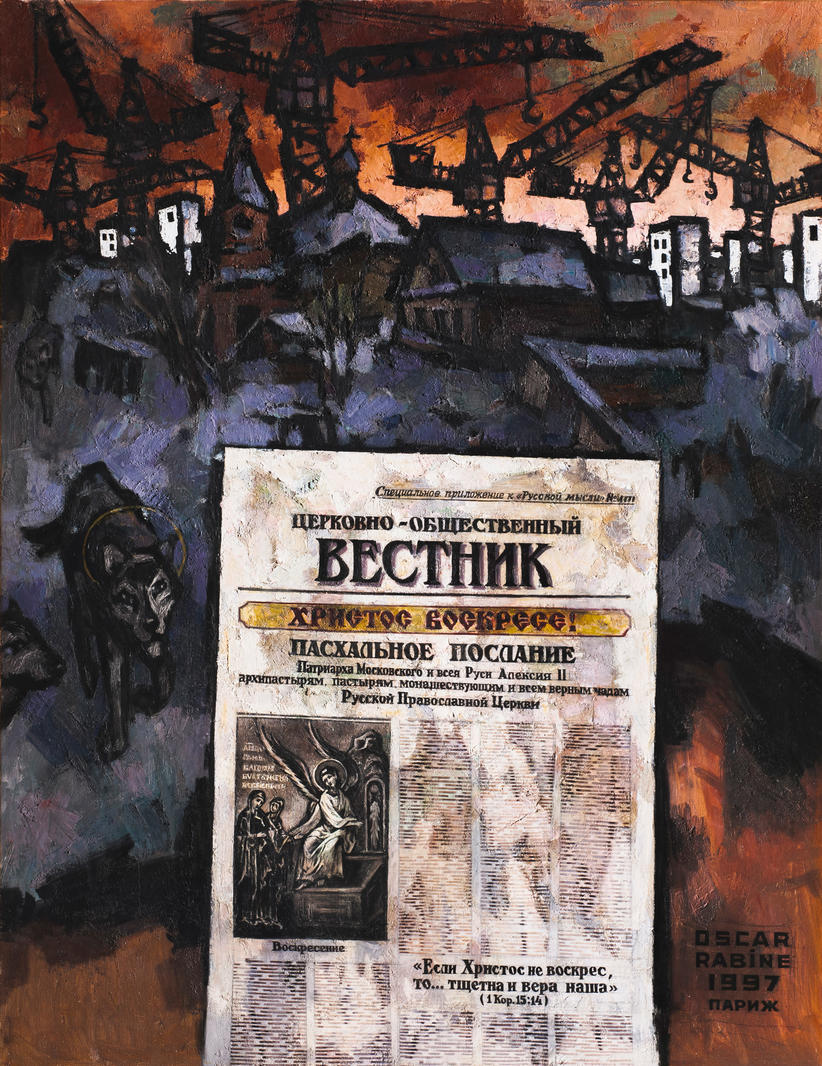

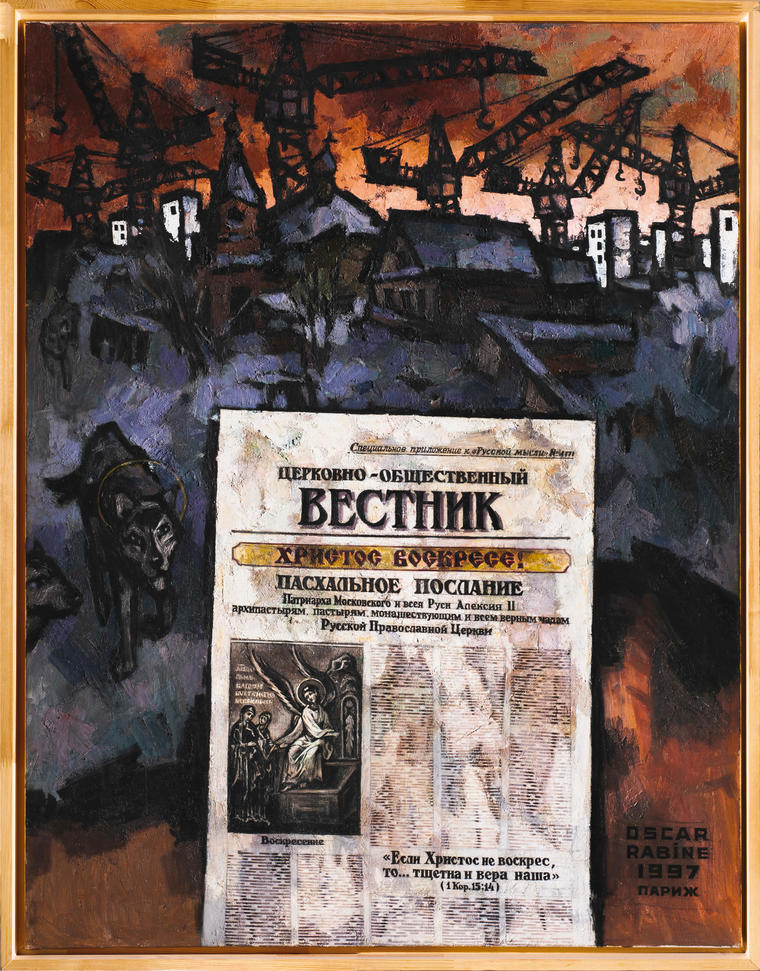

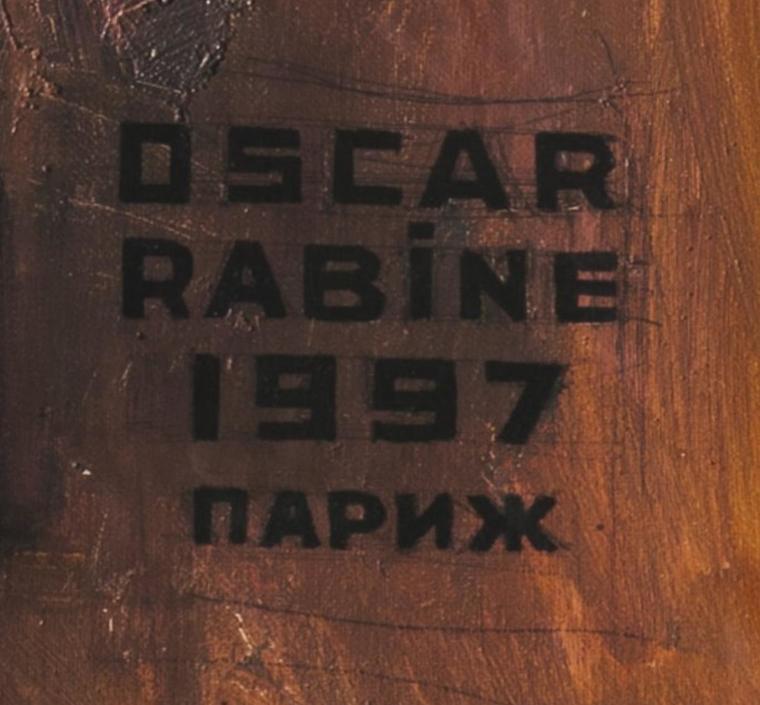

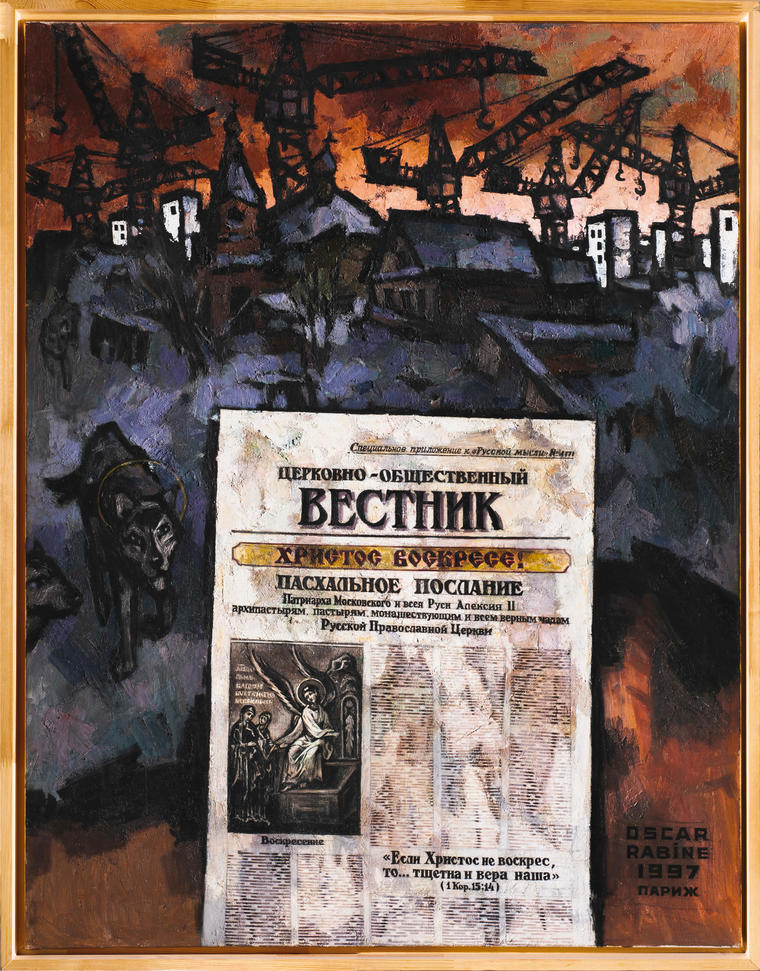

Картина Оскара Рабина «Пейзаж на Пасху» (1997) принадлежит к позднему периоду его творчества и представляет собой характерный пример того, как художник превращал хорошо знакомые предметы и образы русской жизни в элементы личного символического мира. Рабин, один из самых ярких представителей нонконформистского искусства и организатор «Бульдозерной выставки» 1974 года, уже более десяти лет жил во Франции, но его художественная память оставалась глубоко укоренённой в советских реалиях, в тех визуальных и духовных кодах, которые сформировали его мировоззрение. «Пейзаж на Пасху» — это не столько изображение праздника, сколько попытка осмыслить его звучание в окружающем художника мире, где сакральное и бытовое неизменно пересекались и вступали в конфликт.

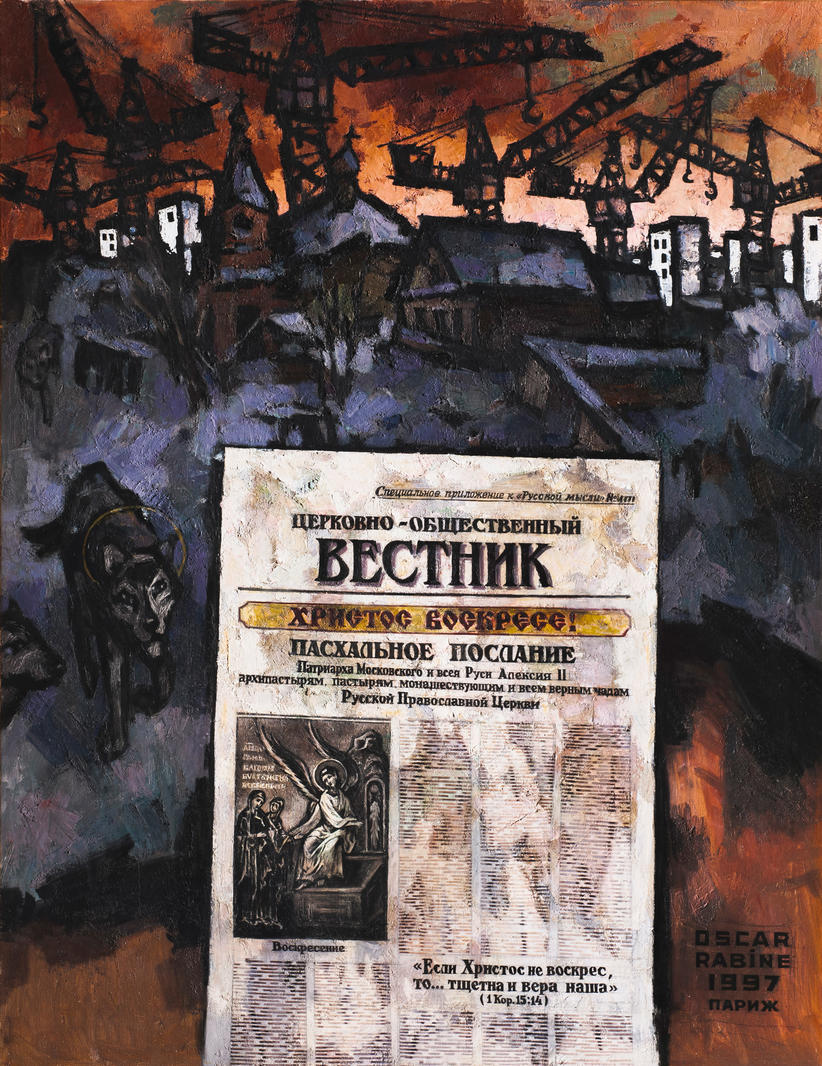

В центре композиции — крупный лист газеты, характерный мотив для Рабина и один из ключевых элементов его живописных натюрмортов. Газета здесь выступает своеобразным документом времени: на её полосах читается пасхальное приветствие «Христос воскресе!», рядом — церковное послание, цитаты, фрагменты текста. Рабин изображает эту бумагу не как носитель информации, а как материальный след эпохи, как хрупкий и одновременно весомый артефакт, в котором запечатлено дыхание времени. Она кажется почти вставленной в картину, словно наклеенная поверх пейзажа, и именно эта эффектная коллажность создаёт напряжённый диалог между культурным и бытовым слоями картины.

Как и во многих других его произведениях, здесь чувствуется принцип визуальной «книги воспоминаний», которую художник писал всю жизнь. Рабин неоднократно обращался к одному и тому же набору образов — газета, рабочая окраина — переносил их из картины в картину, позволяя им менять смысл в зависимости от контекста. В «Пейзаже на Пасху» эти предметы становятся не просто знаками прошлого, но и своеобразными страницами его внутреннего дневника, в котором личные переживания переплетаются с коллективной историей.

Фактура картины, её плотная, тяжёлая живопись, грубые мазки и напряжённая палитра подчёркивают сложность восприятия мира, которое Рабин неизменно сохранял — даже вдали от России. Он пишет не праздничную сцену, а переживание праздника, его присутствие в памяти, в языке, в обрывках газетной бумаги, сохранивших тепло рук и витиеватый шрифт эпохи. В результате возникает образ, одновременно конкретный и символический: Пасха как светлое слово на фоне мрачного пейзажа, как стойкость культуры, которая не исчезает среди индустриального хаоса, как попытка человека удержать смысл в мире, где всё кажется хрупким и неустойчивым.

О художнике:

Становление классика нонконформизма Оскара Рабина выпало на тяжелые годы войны и бедственное послевоенное время. В 1940-х годах он получил хотя и не полное, но классическое художественное образование — сначала в Академии художеств в Риге, а затем в МГАХИ им. Сурикова. В 1950–1960-х годах, проживая в барачном поселке под Москвой, Рабин стал одним из основателей «Лианозовской школы» — группы, объединившей будущих нонконформистов. Художественные практики участников разительно отличались друг от друга, при этом их сближала непреодолимая тяга к свободному самовыражению в стране, где «все запрещено». Здесь сформировалась художественная стилистика Оскара Рабина, отразившая неприглядную изнанку советского быта. Рабин являлся одним из организаторов «Бульдозерной выставки» 1974 года — попытки неофициальных художников показать свои работы зрителям публично, за что в 1978 году он был лишен советского гражданства и был вынужден эмигрировать во Францию.

Покосившиеся бараки, смятые газеты, обыденные, ничем непримечательные предметы советского быта — главные объекты художественного осмысления в искусстве Рабина. Те образы, которые официальное искусство считало недостойными, он превратил в символы советской жизни. В зрелой манере Рабина, сложившейся во второй половине 1950-х, соединились черты экспрессионизма и сюрреализма. Примерно в это же время художник создает свою авторскую технику смешения масляных красок с песком, что делает его живопись почти осязаемо объемной. Деформированные предметы, искажение масштабов и перспектива, скругленная линией горизонта, которая собирала композицию как будто бы на маленькой планете, — все это создавало ощущение абсурдности и негуманности среды, в которой жил советский человек. Масштабные ретроспективные выставки Оскара Рабина проходили в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, Русском музее. V

Подробный отчет о сохранности высылается по запросу.