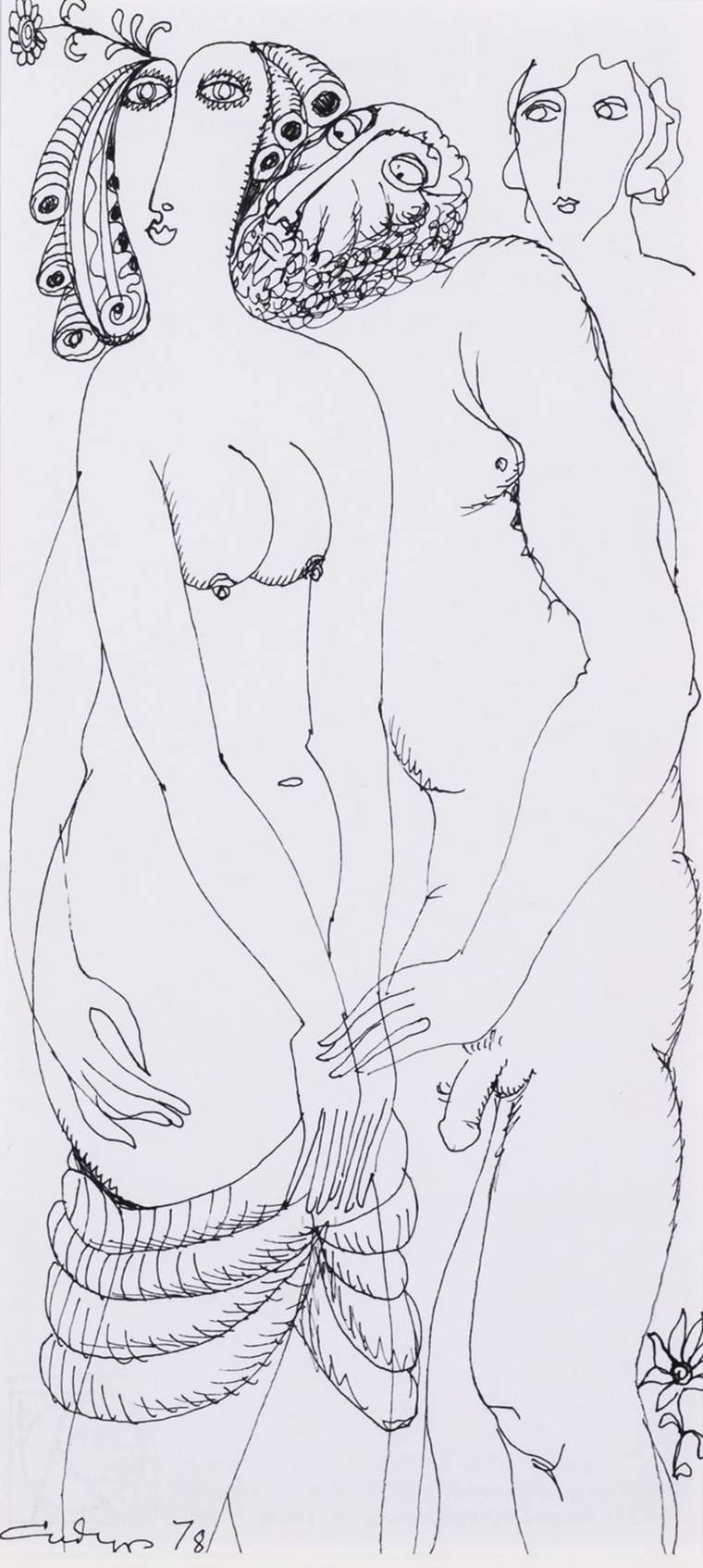

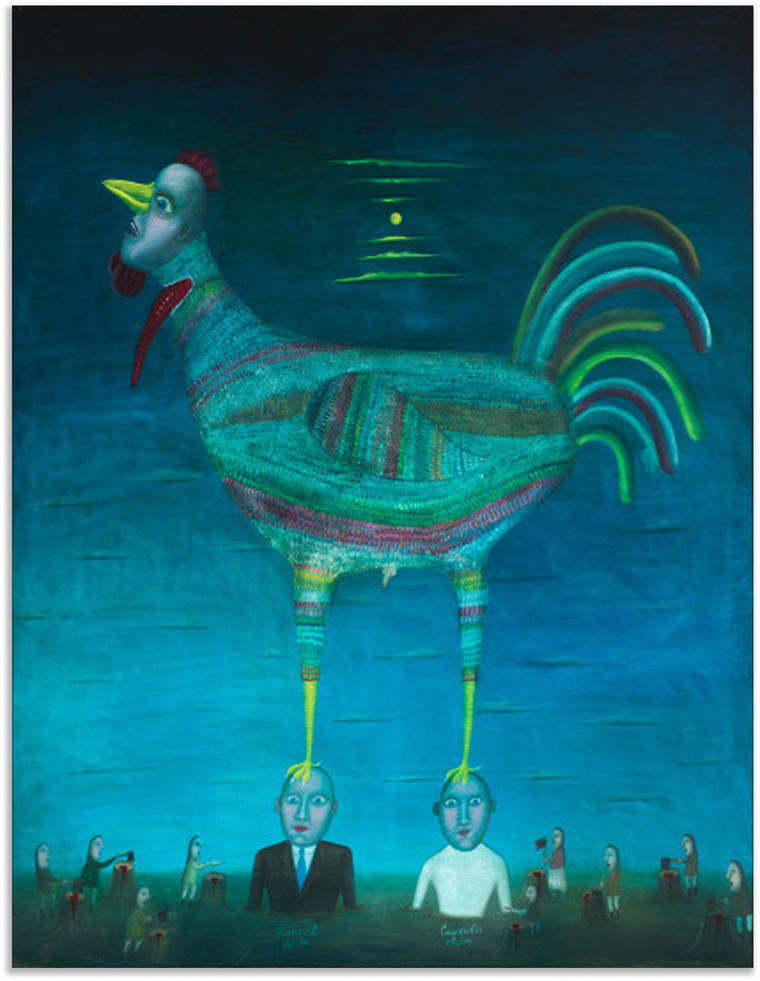

Пётр Беленок — один из самых самобытных мастеров второго русского авангарда, создатель уникального художественного метода, который он определил как «панический реализм». Это направление, находящееся на стыке сюрреализма и метафизической живописи, трансформирует реальность через призму экзистенциальной тревоги, абсурда и внутреннего катастрофизма.

В основе метода Беленка — не иллюстрация действительности, но ее художественная деконструкция. Художник наполняет полотна личной мифологией, где бытовые сцены и узнаваемые объекты (часто отсылающие к его деревенскому происхождению) сталкиваются с иррациональными, зловещими образами. Фольклорные аллюзии и архетипические фигуры предстают в состоянии болезненного искажения, что создает эффект сновидческой, или кошмарной, реальности.

Формальный язык Беленка подчинен общей концепции. Его композиции отличаются эмоциональной и пластической плотностью: густая, почти скульптурная фактура, драматические контрасты света и тени, сдержанная, но напряженная палитра работают на усиление ощущения тревоги и безысходности. Сохраняя фигуративность и сюжетную основу, художник радикально деформирует форму, сдвигая перспективу и масштабы, что сближает его метод с языком экспрессионизма.

Творчество Петра Беленка сегодня признается важным явлением в контексте неофициального советского искусства. Его работы — это не хроника событий, а визуализация глубоко личного и в то же время коллективного опыта тоталитарной эпохи. Ценность его наследия — в редкой целостности и независимости художественного высказывания, создавшего универсальный язык для передачи травмы и экзистенциального смятения человека XX века.

О художнике:

Петр Беленок — представитель неофициального советского искусства. Участник культовых выставок на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975), на Малой Грузинской, 28 (1977). В 1972 году в кафе «Синяя птица» состоялась первая и единственная персональная выставка художника в СССР. Петр Беленок в шутку называл свою живопись «паническим реализмом». Первая часть этого определения очевидна даже при беглом взгляде на его работы: из картины в картину переходит мотив катастрофического космического явления, несоизмеримого с человечками, захваченными его волной, которые его либо созерцают, либо убегают от него в панике. Работы в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, ММСИ, музее Джейн Вурхис Зиммерли и Колодзей Art Foundation. V