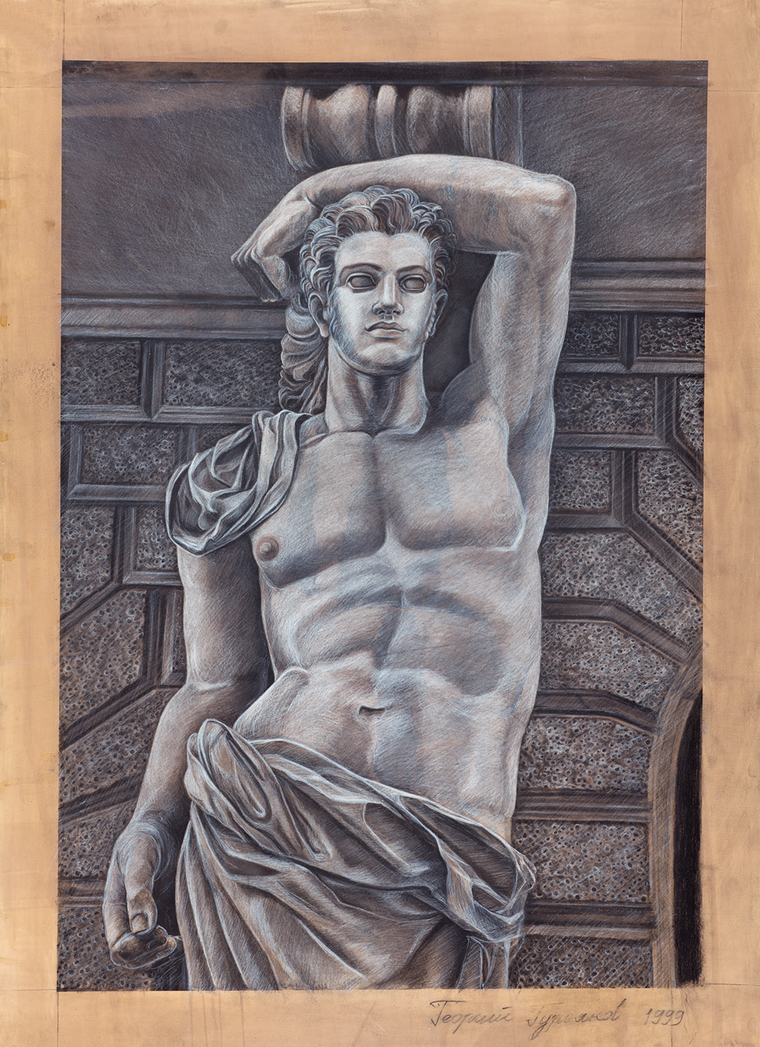

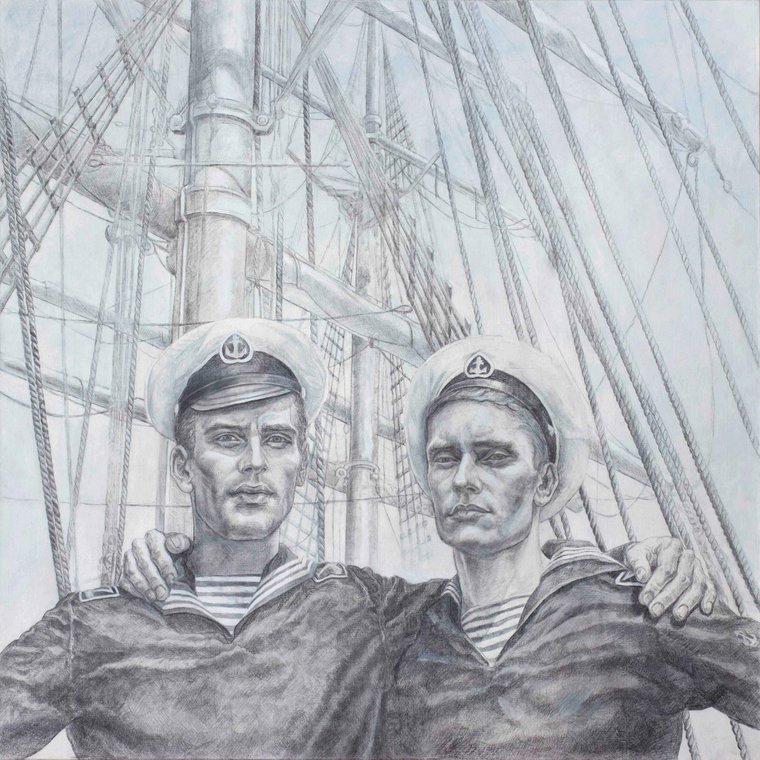

В творчестве Георгия Гурьянова, одного из ярчайших представителей музыкально-художественной сцены ленинградского андеграунда 1980-х и петербургской богемы 1990-х, признанного в 2000-х самым дорогим российским живописцем начала XXI века, заметное место занимали визуальные отсылки к образам и стилистике советского искусства 1930–1940-х годов. Целый ряд его произведений свидетельствует об обращении к работам классиков советской фотографии — Родченко, Игнатовича, Шайхета, Шагина («Летчик» 1988, «Метательница копья» 1994, «Прыжок» 1998-2000).

на корпусе генератора. Днепрогэс,

Россия, 1931. Фото: Маргарет Бурк-Уайт.

Источник: Архив журнала Life

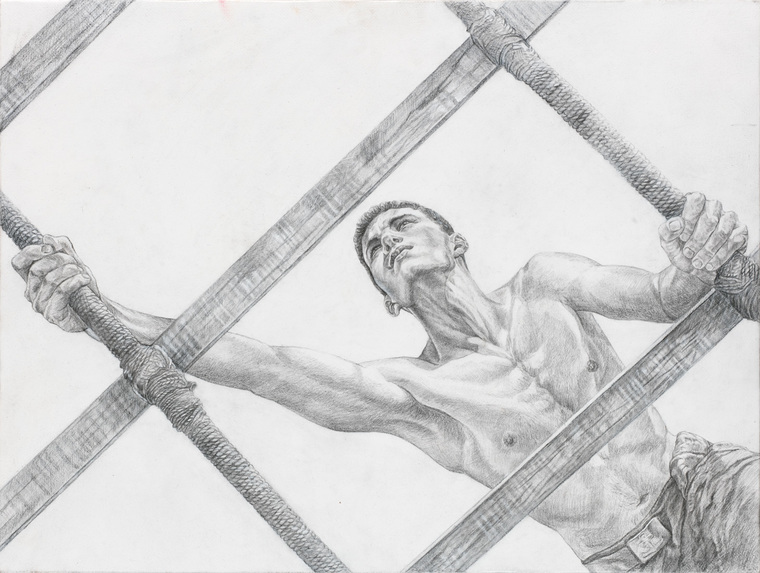

В основе представленной композиции также лежит фотокадр. За основу Гурьянов берет снимок Маргарет Бурк-Уайт — первого фоторепортера, получившего разрешение снимать в СССР. В 1930-х Маргарет приезжает снимать Днепрострой и строящийся мост через Днепр. В ее объектив попал рабочий, закручивающий болт на корпусе генератора. Именно его позднее изобразил Георгий Гурьянов. Тема индустриального строительства, столь актуальная в СССР в 1920–30-е годы, получает в его трактовке новое звучание — здесь она превращается из гимна труду в гимн красоте человеческого тела.

В использовании подобного художественного приема во многом нашла свое отражение так называемая идея «перекомпозиции», продвигавшаяся соратником Гурьянова по группе «Новые художники» и Новой академии изящных искусств, его близким другом Тимуром Новиковым. «Перекомпозиция» предполагала создание нового искусства на основе искусства старого, а именно — классического, от античности до раннего советского соцреализма и искусства тоталитарной Германии. Так идеалы классической мужской красоты, созданные мастерами разных эпох, в работах Гурьянова приобретали вечный, вневременной характер, оказавшись за пределами своего изначального исторического контекста. Придерживаться этих идеалов он стремился не только в своем искусстве, но и в собственном тщательно продуманном имидже. Не даром он утверждал: «Мое произведение искусства — я сам».

Резкий головокружительный ракурс, в котором на картине представлен молодой атлетически сложенный рабочий, демонстрирует увлечение художника как героико-романтическими персонажами, так и композиционными экспериментами советских фотомастеров. Зритель оказывается сбит с толку, пытаясь мысленно развернуть композицию таким способом, чтобы попытаться понять, где же все-таки происходит действие, и чем собственно занимается изображенный здесь юноша. Но вопрос похоже остается без ответа.

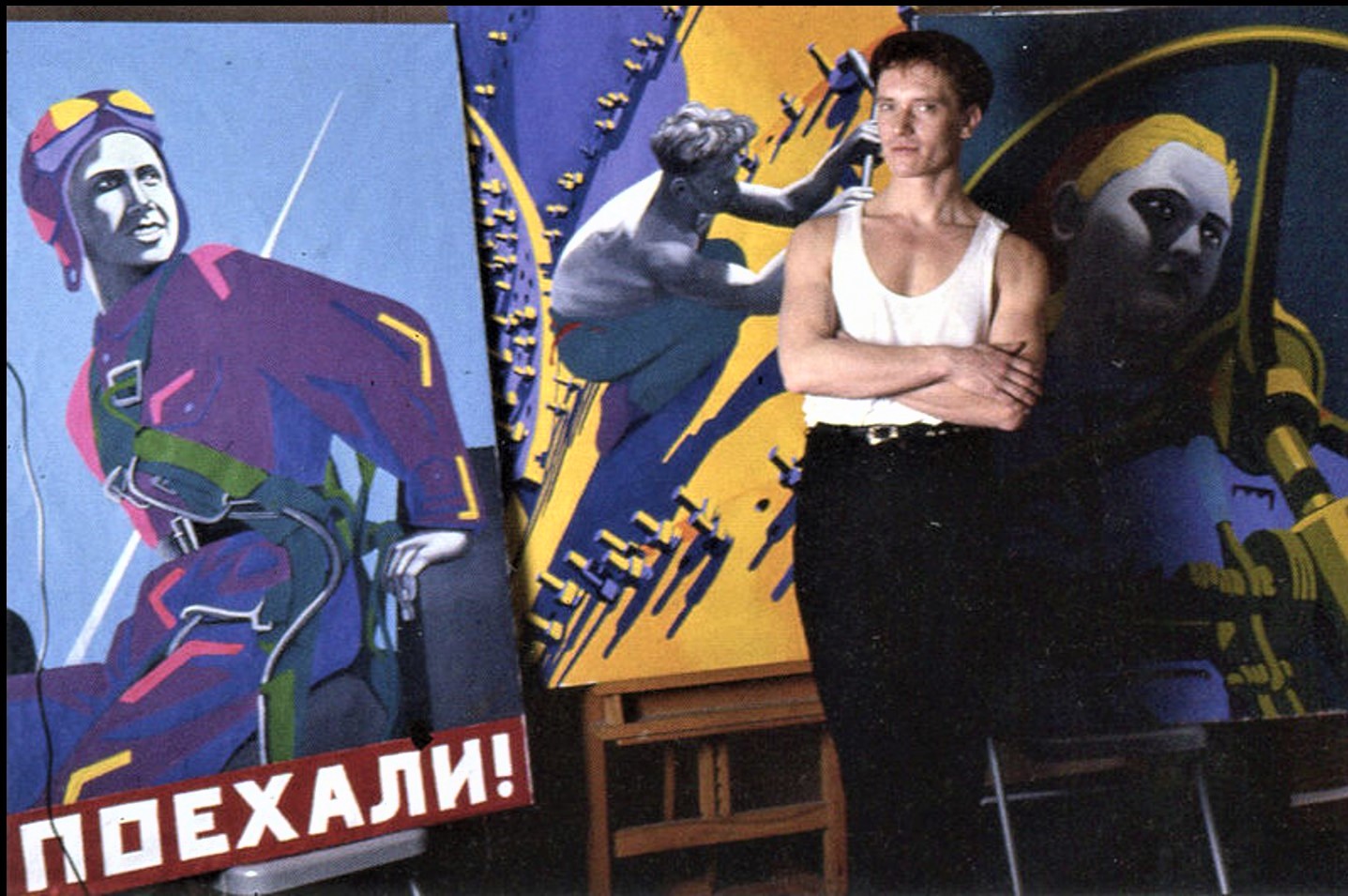

Подобный сюжет возник в искусстве Гурьянова еще в конце 1980-х годов, о чем можно судить по фотографии 1988 года, где автор позирует на фоне своих произведений. Представленный на торгах вариант картины «Рабочий» написан уже в более сдержанном колорите, в должной мере соответствующем канонам советской довоенной живописи. Столь длительный период создания этого полотна связан в первую очередь с перфекционизмом самого художника, считавшего, что его картины не достаточно хороши, и готового их переписывать бесконечно. Порой мастер в последний момент отказывался от экспонирования своей работы на выставке или полностью стирал уже написанную на холсте композицию, посчитав, что она была несовершенна. «Совершенство — это мечта. Главное — не потерять к нему стремления» — говорил он. V

Источник: Архив Новой Академии

Публикации

THE XL FILES. М.: XL Галерея, 2008. С. 93

Подробный отчет о сохранности высылается по запросу.