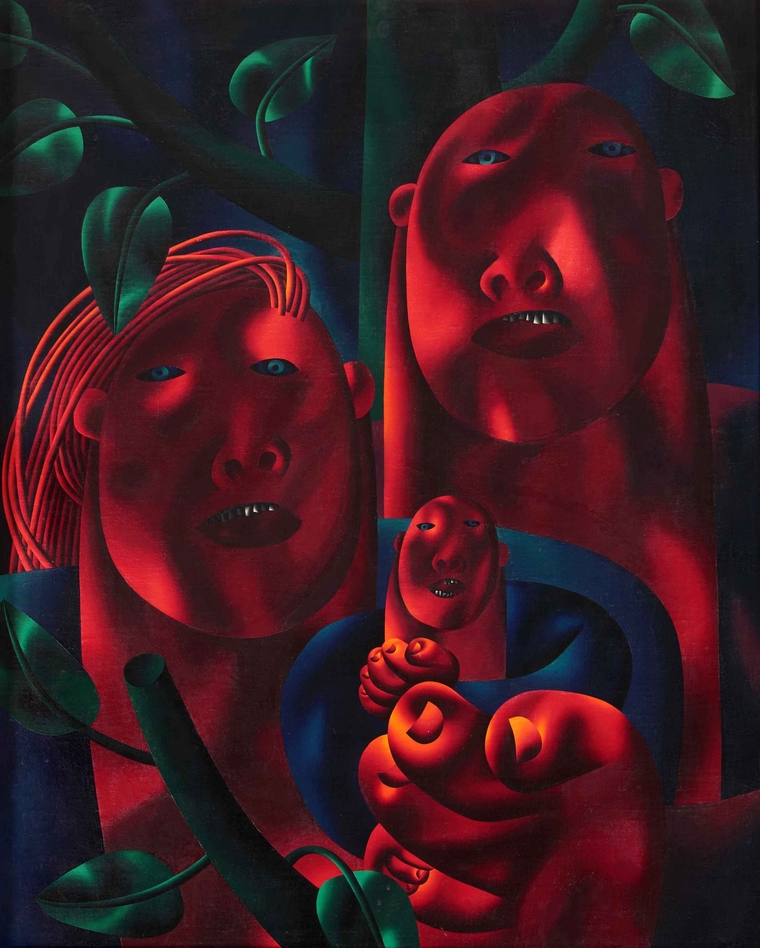

«Невиданное доселе племя… Безволосые гладкие головки, сидящие на мощных шеях, с узенькими лбами и массивными подбородками. Сверлящие, запрятанные в узкие щелочки немигающих век зрачки, похожие на взгляд сильного животного, которое неожиданно столкнулось с тобой нос к носу и вперилось в твои глаза так, что ты опускаешь свои и боком уходишь прочь, в сторону, боясь оглянуться… Кто они? В каких глубинах моего сознания возникли, зародились они и заставили меня самого же вглядываться в них? Какие черты живших, живущих и будущих жителей Земли соединили они в своем облике?» — так в автобиографии Олег Целков описывает своего универсального персонажа «морду», как он его в дальнейшем называет. Найденный художником в 1960 году, он с тех пор не покидал его картины. Визуальная система трансформировалась и совершенствовалась с годами, было проведено множество экспериментов с техникой, цветом, с сюжетом — создан ряд «иконографических» композиций, образующих своеобразный «алфавит». Все картины художника можно разделить на условные циклы не только по сюжетам, но и по колориту. Цвет является основой художественного мира Целкова: гиганты всегда располагаются в каком-то неопределенном пространстве, состоящем из цвета, и они сами как бы формируются из него, то выплывая, то уходя вглубь, то почти растворяясь.

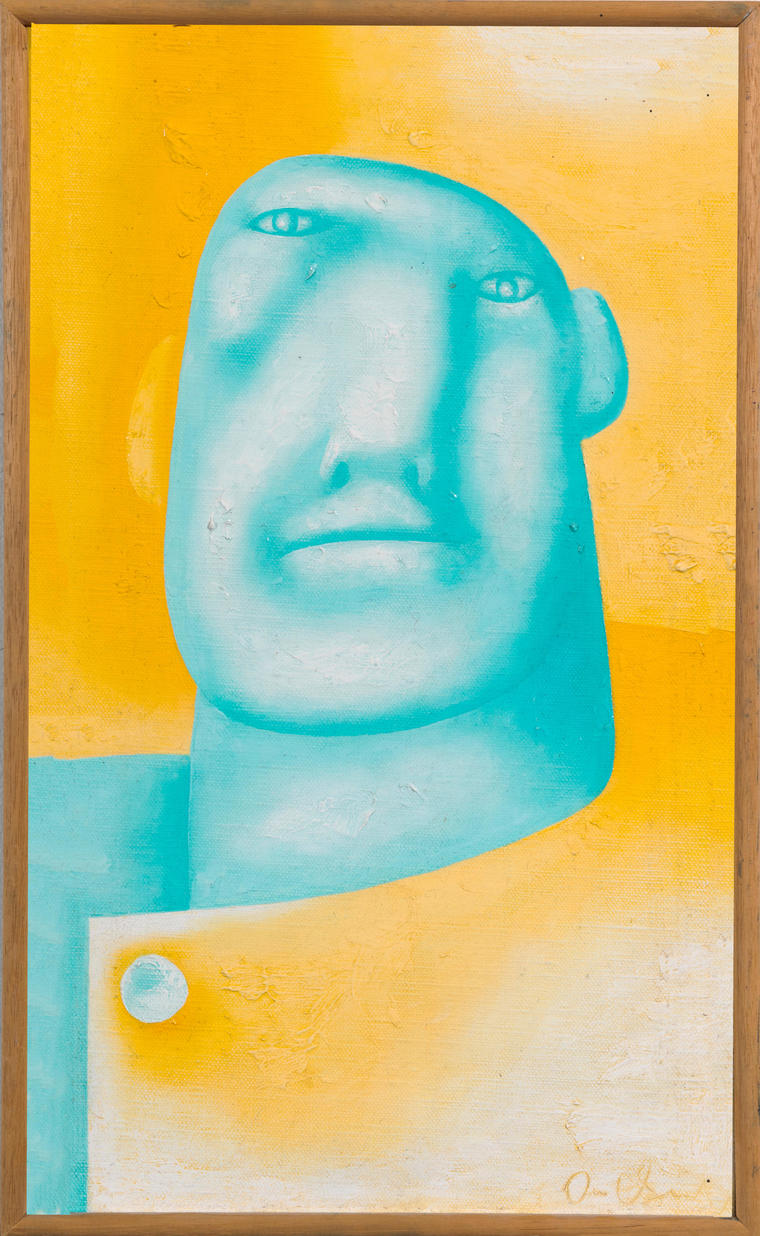

Известный своими агрессивными сочетаниями «бьющих в глаз» цветов, Олег Целков, словно устав от них, в начале 2000-х годов впервые в своем творчестве обращается к столь светлым, почти пастельным тонам. При этом многослойная живопись, которой Целков «научился» у Рембрандта, остается яркой, будто сияющей изнутри. Благодаря всему этому массивные «морды» становятся легкими. Да и сами выражения их лиц выглядят на удивление спокойными, почти умиротворенными. Желтый, заливающий практически все пространство, и спектрально противоположный ему голубой акцент применены в своем самом светлом и самом ярком регистре. И кажется, что интенсивный внутренний свет наполняет картину.

О художнике:

Олег Целков – один из безусловных классиков нонконформистского искусства, которого британская газета The Guardian справедливо назвала «русским Фрэнсисом Бэконом». Работы Олега Целкова хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, музея «Стеделийк» (Амстердам), и других крупных собраниях. Среди самых дорогих его картин – жгуче-фиолетовые плакатные «Пять лиц» (продана более чем за 223 тысячи фунтов на аукционе MacDougall’s) и «Мальчик с воздушными шариками» (продана более чем за 238 тысяч фунтов там же).

Художественный язык Олега Целкова включает самые разные составляющие. В 1950–1960-е годы, благодаря эпохе оттепели в культурной политике СССР, Целкову удается открыть для себя зарубежных художников, оказавшихся близкими ему крупными формами и колоритом, — Фернана Леже и Диего Ривера. В этот период он даже попадает в закрытые запасники Третьяковской галереи и Русского музея, где знакомится с запрещенным тогда русским авангардом начала XX века, безусловно, оказавшим свое влияние: например, можно вспомнить крестьян на картинах Казимира Малевича. С творчеством Целкова также вполне справедливо ассоциируют знаменитых примитивистов Нико Пиросмани и Анри Руссо. В 1970–1980-х окончательно формируются те черты живописи Олега Целкова, благодаря которым его часто сравнивают с двумя барочными классиками: проявляется пластика объемов, подобная «пышной плоти» на картинах Питера Пауля Рубенса, и глубина «сияющего» и «утопающего» цвета, которому Целков, по его словам, учился у Рембрандта. V

Подробный отчет о сохранности высылается по запросу.