И в сказке сказать, и пером описать

27 апреля 2022

Билибин, Васнецов, Васильев… Кабаков, Пивоваров и Булатов — кто знает, как бы выглядели герои русских сказок без этих художников. Именно они разработали образы знакомых всем персонажей, которые сегодня мы едва можем представить по-другому. Как сказка развивалась и эволюционировала в современном искусстве — разбираемся на примере лотов с предстоящих торгов VLADEY ВСЁ ПО 100 ПЛЮС+.

Юло Соостер и книжная иллюстрация

Хеппенинг в мастерской Соостера, 1964.

Фото: А. Соловей. Архив Т.-P. Sooster

Юло Соостер был самым загадочным из «неофициальных» художников: нечто необъяснимо притягательное сопровождало его образ, манеру разговора и, конечно, процесс создания работ. Он сам был похож на сказочного персонажа: говорил буквально притчами — все вокруг замолкали, чтобы послушать таинственного эстонца — а в том, что он писал, искали смыслы и предсказания вселенского масштаба. Книжные страницы в годы цензуры подарили Соостеру творческую свободу. Его жена Лидия Соостер говорила про него: «Юло никогда не понимал, как может искусство программироваться начальством. Он был абсолютно свободен, и ему казалось, что его загоняют в клетку, из которой он не мог найти выхода». Но работа с литературой давала простор для интерпретаций и создания изображений, в которых заключались идеи «между строк».

Такие процессы в истории не были новыми: как во времена Соостера, за недолгой оттепельной свободой последовало ужесточение цензуры, так и в 1930-х годах новейшие авангардные течения тех лет перешли полностью под государственный контроль, и художники вновь искали спасение в книгах и рисункам к ним. Если бы не вынужденный эскапизм в иллюстрацию, возможно, история и не узнала бы о Никите Фаворском — талантливом художнике-графике. Из-за Второй мировой войны он рано ушел из жизни, но успел оставить огромное художественное наследие. В него вошли гравюры к «Сказкам» Бориса Шергина. Удивительно, насколько Фаворскому были неинтересны установки советского искусства. Он никогда не изменял своей фирменной манере: игра черного и белого, лаконичность и неизменный юмор.

Никита Фаворский. Иллюстрация к «Сказкам» Бориса Шергина, 1939. Частная коллекция

Соостер берет за основу такую работу с монохромом и дополняет ее сюрреальными деталями, будучи хорошо знакомым с сюрреализмом. Он создает иллюстрации к сказке советского композитора Дмитрия Кабалевского «Про трех китов и многое другое», которая рассказывала о том, как объяснить музыку детям. В ирреальных композициях Соостера причудливо соединяются реалистичные растения, животные и предметы. Однако ни его работам, ни графике Фаворского так и не было суждено выйти в печать. Зато сегодня зритель знакомится с ними не только как с талантливо исполненными иллюстрациями, но и как со «знаками времени», произведениями, отразившими свою эпоху.

Лот 48. Юло Соостер. Иллюстрация к книге Д. М. Кабалевского «Про трех китов и многое другое», 1960-е

Лот 48. Юло Соостер. Иллюстрация к книге Д. М. Кабалевского «Про трех китов и многое другое», 1960-е

Олег Кулик и «накал животных страстей»

Архив галереи OVCHARENKO

Так о Кулике писала искусствовед Мила Бредихина. К сказке художник обращается на исходе 90-х, когда перед ним остро встает вопрос о национальной идентичности. Так появляется проект «Русское» с главными национальными символами: Красной площадью, Мавзолеем, Храмом Христа Спасителя и… Курочкой Рябой. Традиция размышлять о судьбе и идентичности своего народа через фольклор восходит к передвижникам. Это движение не было однородным, поэтому ряд схожих тем осмыслялся художниками по-разному: кто-то говорил о тяжелой судьбе крестьянина через пейзажные зарисовки и сцены сельского быта, а кто-то, подобно Виктору Васнецову, обращался к сказке. В начале 1870-х Васнецов начинает создавать работы, основываясь на древнерусской литературе, а в 1889-м находит сюжет, в котором для него воплотилась народная культура, — сказку про Ивана-царевича и Серого Волка.

на Сером Волке, 1889. Третьяковская галерея,

Москва, Россия

В обеих работах — и у Васнецова, и у Кулика — важен фон: он определяет положение героев, их устремления. На полотне XIX века это болота и вековые деревья, покрытые мхом — непроглядная тьма, страх за будущее, из которого стремятся вырваться беглецы. Герои «Курочки Рябы» Кулика помещены в уютные интерьеры традиционной русской избы, однако сами одеты в современную одежду — намек, что действие этой сказки происходит все же в наши дни. Это простые обычные люди, но им повезло: именно у них оказалось заветное золотое яйцо, которое снесла уже не курица, а Клэр Куильти — английский бульдог Олега Кулика, олицетворяющий влияние зарубежного на русскую культуру. «Это сказка о человеческом счастье, которое играет с человеческими судьбами и само любит играющих!» — говорит художник. Финал этой истории — принесет золотое яйцо его обладателям счастье или нет — остается за самим героями.

Лот 24. Олег Кулик. Курочка Ряба из серии «Русское», 1999

Лот 24. Олег Кулик. Курочка Ряба из серии «Русское», 1999

Константин Звездочётов и лубок

в мастерской на Фурманном переулке

(участники группы «Чемпионы мира»).

Москва, 1988. Фото: Пакита Эскофе Миро

Константин Звездочётов принадлежит к числу авторов, пришедших на смену серьезным концептуалистам. Как участник группы «Чемпионы мира», художник противопоставлял серьезности и осмысленности изящных концептуалистских конструкций иронию и игру. «Чемпионы» появились в эпоху перестройки — бурное «время перемен», которое способствовало тому, что культурные границы стали шире, впустив в себя все больше нестандартных и свежих художественных практик. Отвечая настроениям тех лет, «чемпионы» не отделяли привычную бытовую жизнь от своего дерзкого, бунтарского искусства: придумывали провокативные акции, концерты и фильмы, которые впоследствии принесли им репутацию «панк-художников». В сольном творчестве Звездочётов продолжил развивать эти настроения: для этого он использует формат лубка — народного искусства, которое в яркой и доступной форме могло донести сюжеты сказок.

Лубок XVIII века «Медведь с козою прохлаждаются». Источник: artchive.ru

Лубок XVIII века «Медведь с козою прохлаждаются». Источник: artchive.ru

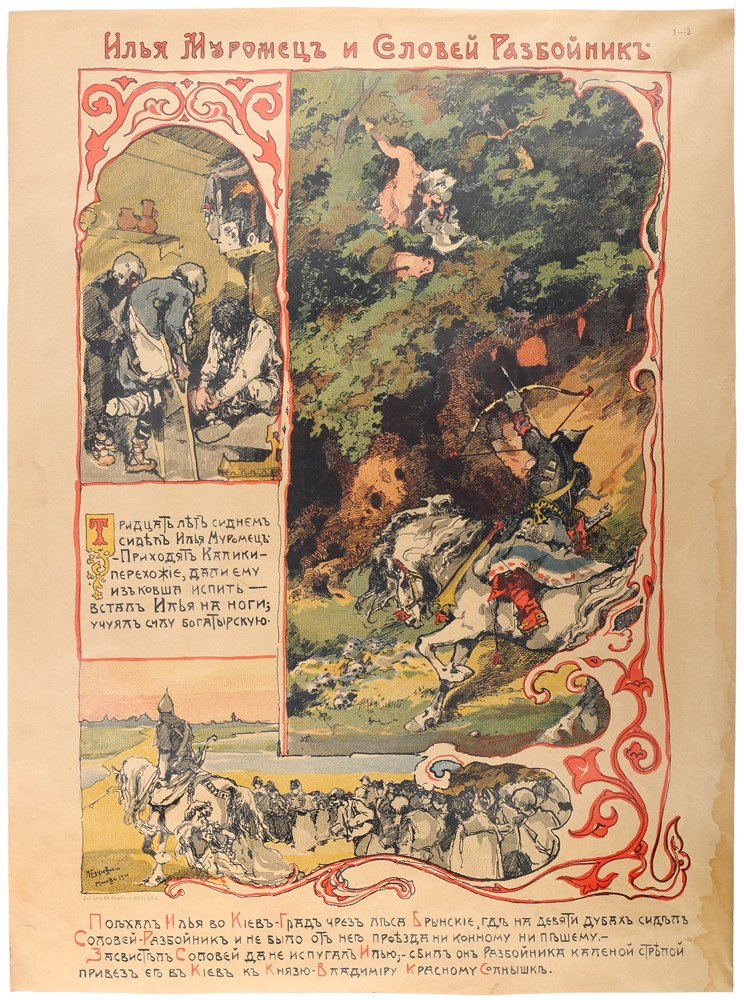

Соловей Разбойник, литография, 1902.

Источник: star-knigi.msk.ru

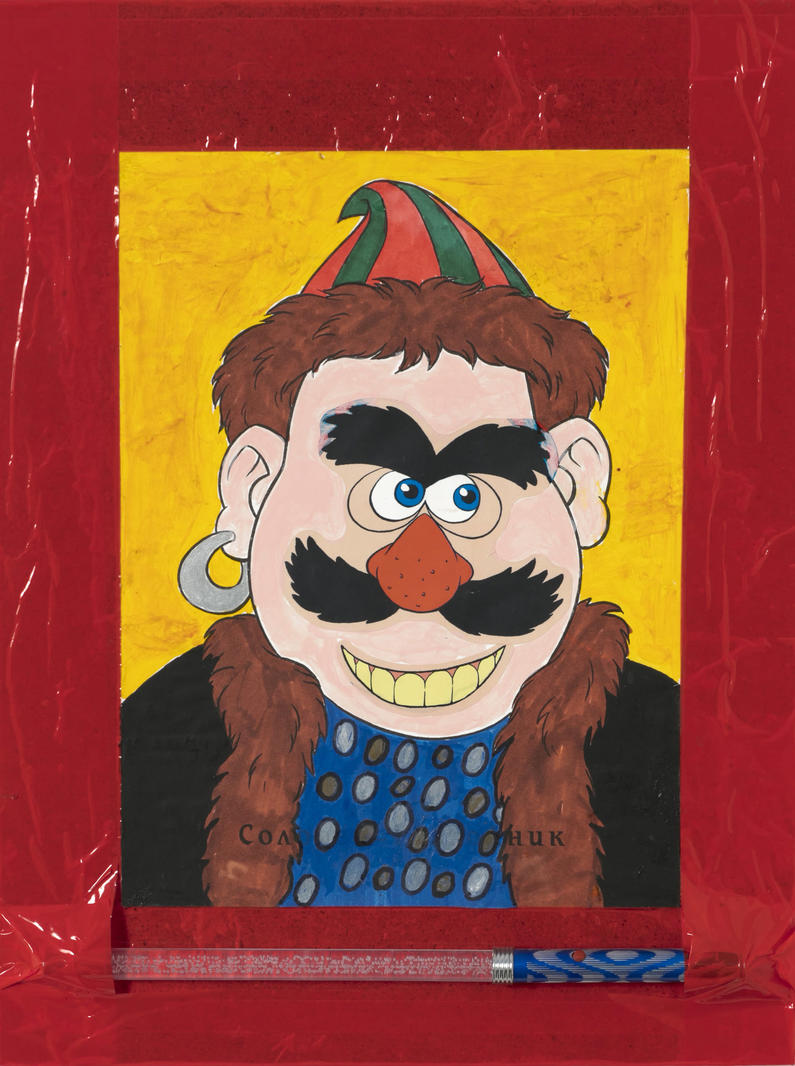

Обращаясь к сказочным персонажам, Звездочётов иронизирует над всем арт-миром, однако благодаря нарочитой «детскости», наивности, такие эксперименты выглядят как игра. В работе «Привет, дорогой Болтанский» художник обращается к французскому скульптору Кристиану Болтански, словно намекая на его схожесть с изображенным Соловьем-разбойником. Произведение написано в 2007 году, через год после того, как Болтански получил престижную японскую премию в области искусств The Praemium Imperiale Award. Это приглашение к диалогу или лишь ироничное подтрунивание? Вряд ли удастся узнать достоверный ответ. Очевидно лишь одно: в сольном творчестве, после «Чемпионов мира», Звездочётов продолжает обращаться с искусством играюче, без излишней серьезности. О важности игры в искусстве и в жизни говорил еще в начале XX века художник Михаил Езучевский: иллюстрируя народные сказки, он пришел к выводу, что детскую литературу важно оформлять по-другому. В его лубке с Соловьем-разбойником воплощается важная для художника идея: текст сказки должны сопровождать яркие, динамичные образы, передающие страсть и безудержные чувства, вдохновляющие ребенка осмыслять, испытывать эмоции и играть. Езучевский много внимания уделял именно динамике своих композиций. Звездочётов помимо яркости и выразительности в свою работу привносит реальный атрибут детства — горящую разными цветами палочку, которую часто можно купить в цирке или просто в детском магазине. Детство у художника, как и его сказка, не кончаются никогда!

Лот 14. Константин Звездочётов. Привет, дорогой Болтанский, 2007

Лот 14. Константин Звездочётов. Привет, дорогой Болтанский, 2007

Вова Перкин и «перкинизм»

По легенде, художественное направление «перкинизм» было основано «на найденную денежку» Мухой-Цокотухой. Муха, наряду с комарами, жуками, животными, грибами, овощами, фруктами и другими самыми неожиданными персонажами, живет в особом «перкинском» мире, где, как говорит сам Вова Перкин, «яркие краски, в которых играют глазки, гротеск и очаровательно наивные истории, вырабатывающие гормон счастья». Молодой художник из Майкопа сначала создавал граффити на московских улицах, а позднее нашел себя в живописи: именно на холсте он смог развернуть целые истории, рассказывающие о давно существующем чудесном мире со своими яркими персонажами.

Вова Перкин напротив своей работы. Источник: vovaperkin.com

Вова Перкин напротив своей работы. Источник: vovaperkin.com

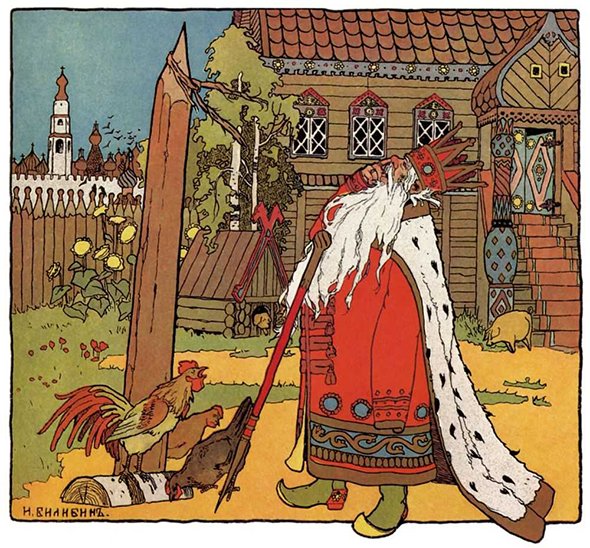

«Жил-был царь…» из книги

«Царевна-лягушка», 1900. Источник: mel.fm

Некоторые его работы выглядят так, будто хрестоматийные иллюстрации к русским народным сказкам в исполнении участника объединения «Мир искусства» начала XX века Ивана Билибина пропустили через призму психоделической жизнерадостности. Иван Билибин заявил о себе в 1900 году на второй выставке «Мира искусства». Его акварели тогда сразу произвели фурор: «Это все явления очень приятные и замечательные. Народный дух в творчестве новых наших художников еще не погиб! Напротив!» — писал тогда художественный критик Владимир Стасов. Сегодня же эту народность продолжает осмыслять и трансформировать Перкин. Билибин работал преимущественно с фольклором — на той же выставке была представлена его иллюстрация к «Царевне-лягушке» — а Вова Перкин берет авторскую сказку Корнея Чуковского. Его Муха-Цокотуха направляется по действительно существующему адресу в московскую баню, подобно героям Билибина, которые также могли быть изображены за неожиданными действиями, которых, казалось бы, в оригинальном сюжете не было: например, его царя 1900 года зритель застает ковыряющимся в носу. Муха Вовы Перкина ведет же себя, напротив, словно слишком «по-человечески»: ходит за покупками и цивильно передвигается по городу.

Лот 8. Вова Перкин. Баня Мухи-Цокотухи, 2017

Лот 8. Вова Перкин. Баня Мухи-Цокотухи, 2017

БОНУС: СОВРЕМЕННЫЕ СКАЗКИ

Нестор Энгельке и «деревопись»

Для Нестора Энгельке бумагой становится дерево, а карандашом — топор. Придуманная и постоянно оттачиваемая им техника «деревописи» появилась как реакция художника на обязательные натюрморты в бесконечном процессе академического обучения. Вырубая штрихи и линии на деревянной поверхности, Энгельке словно «выворачивает» рельеф произведений, делает его видимым и буквально ощутимым. Художник часто работает с образами политиков и великих художников, но в 2021 году обращается и к поп-культуре — масштабной франшизе «Звездные войны». Вселенная Джорджа Лукаса давно перешла с киноэкранов в реальную жизнь в виде вездесущего мерча и интернет-мемов, которые теперь распространяются подобно фольклору в старину. Однако по-настоящему интересное осмысление феномена «Звездных войн» можно найти у современных художников. Автор из Новой Зеландии, работающий под ником Scadarts, соединяет знаменитую франшизу с классическим искусством, делая это настолько филигранно, что иногда не сразу понимаешь, что в этой «традиционной» картинке что-то не так. Художник демонстрирует, насколько глубоко образы массмедиа вошли в наше сознание. Нестор Энгельке также обходится минималистичными деталями, которые не сразу выдают все отсылки, — в его работе №7 нет конкретных узнаваемых образов, а киновселенная служит лишь фоном для идеи автора: показать «колонизацию безграничных космических пространств человечеством и поисков нового места жизни».

Слева: Scadarts. Star Wars, 2022. Источник: pinterest.ru

Слева: Scadarts. Star Wars, 2022. Источник: pinterest.ru

Справа: Лот 13. Нестор Энгельке. №7 из серии «Деревянные звездные войны», 2021

Илья Бодров Playbodick и «наш Диснейленд»

17 июля 1955 года. Фото: The Los Angeles Examiner

В 1959 году Никита Хрущев после визита в лос-анджелесский Диснейленд задумал подарить и советским гражданам «счастливую страну детства» — свой сказочный парк. В 1960-м появился подробный план будущей масштабной стройки, и даже было придумано название — «Страна чудес» — однако идее так и не суждено было реализоваться, а последующие подрастающие поколения находили свой Диснейленд в самых неожиданных местах. Детским парком мечты у Ильи Бодрова становится рынок в Измайлово. «Я далеко не единственный человек в мире, кто обожает барахолки. В любом городе или стране я непременно их посещаю. И барахолка в измайловском Кремле — моя отдушина» — говорит художник. Сама идея чудесного парка, в котором могло бы воплотиться в жизнь волшебное царство мультфильмов, была реализована Уолтом Диснеем еще в 1955 году. Уже через два месяца после открытия Диснейленда его посетило более миллиона человек. Сам Уолт Дисней говорил: «Диснейленд — это ваша страна, взрослые здесь могут воскресить в памяти прошлое, молодые — почувствовать вкус к приключениям».

Такой же страной Илья Бодров делает барахолку. Подражая манере рисования Уолта Диснея, художник помещает старые советские игрушки в американский сказочный мир. Секрет современного волшебства раскрыт: это знакомые образы из детства плюс западная индустрия развлечений. Ведь у сказки нет границ!

Слева: Уолт Дисней. Пиноккио, 1930-1940. Источник: pinterest.co.uk

Слева: Уолт Дисней. Пиноккио, 1930-1940. Источник: pinterest.co.uk

Справа: Лот 40. Илья Бодров Playbodick. Измайлово, 2021

Наша сказка еще не кончается. Присоединяйтесь к аукциону VLADEY ВСЁ ПО 100 ПЛЮС+ в эту субботу и создавайте свою волшебную историю!

Лот 15. Константин Звездочётов. Еще не конец, 1980-е

Лот 15. Константин Звездочётов. Еще не конец, 1980-е

VLADEY ВСЁ ПО 100 ПЛЮС+

Аукцион 30 апреля в 15:00