Торги закончились

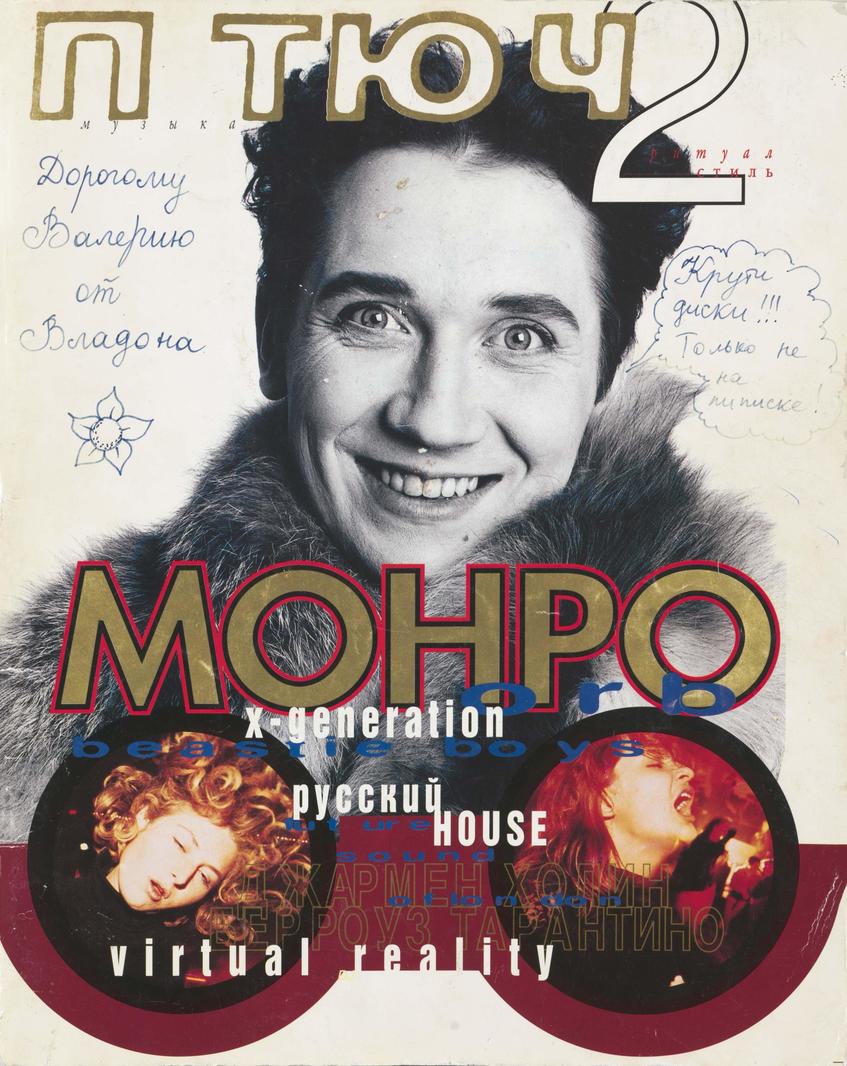

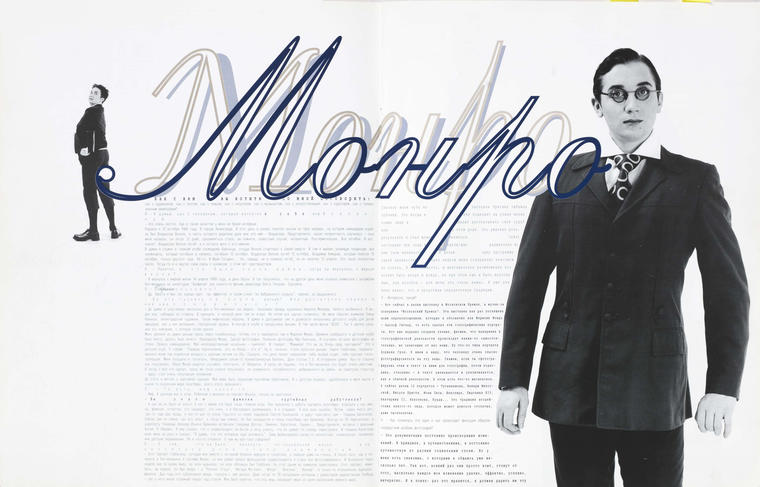

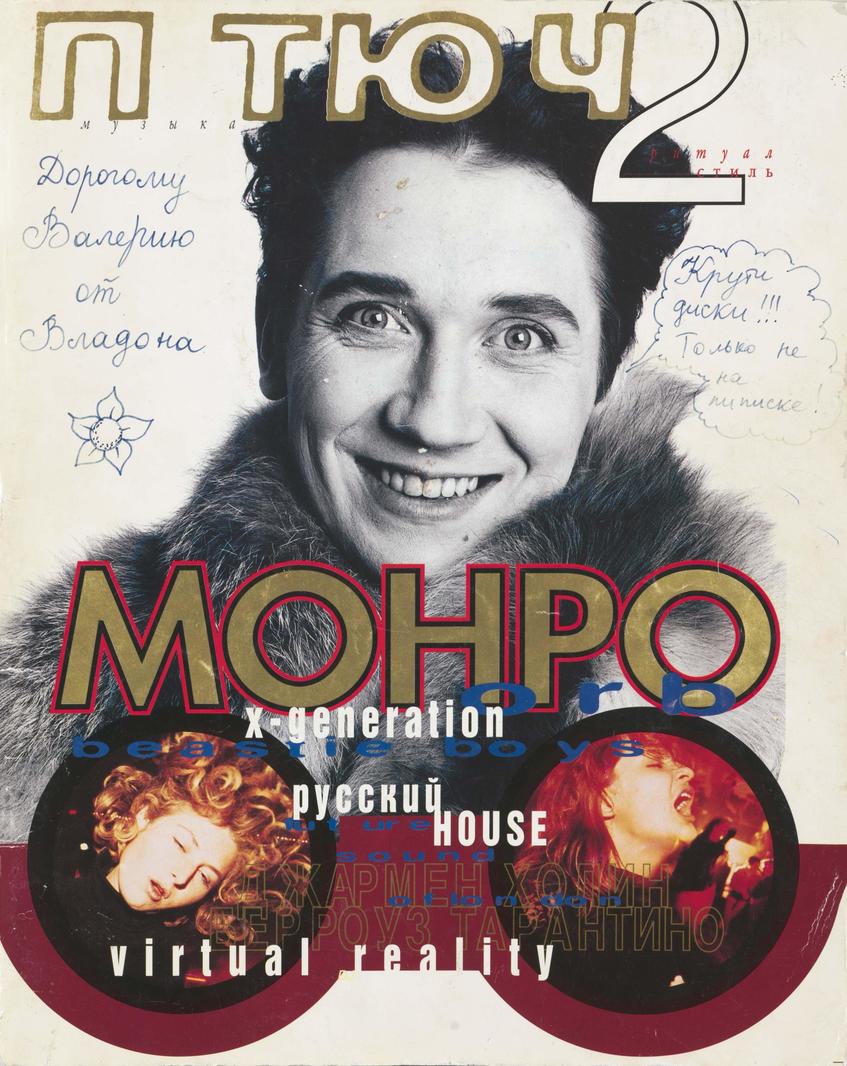

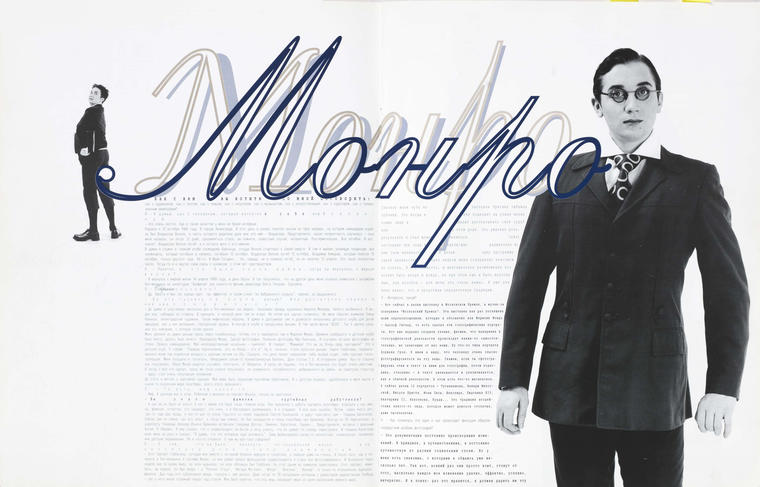

«Птюч» — российский ежемесячный глянцевый журнал, посвященный модным тенденциям молодежной культуры. Выходил в Москве ежемесячно с 1994 по 2003 годы, тиражом 110 тыс. экземпляров (по словам издателей). Изначально задумывался как издание при одноименном московском клубе. Миссией как клуба, так и журнала было продвижение рейв-культуры в России. Очень быстро журнал стал очень популярен и обрел статус культового. На обложках появлялись трансвеститы, андрогинные модели, художники, например, Владислав Мамышев-Монро, музыканты, такие как Жанна Агузарова. Одна из особенностей журнала — его яркие кислотные цвета и странная верстка, которая зачастую просто не позволяла прочитать текст. Да и надо ли его было вообще читать? Большие страницы «Птюча» насыщали зрение, и это, кажется, было их главной задачей.

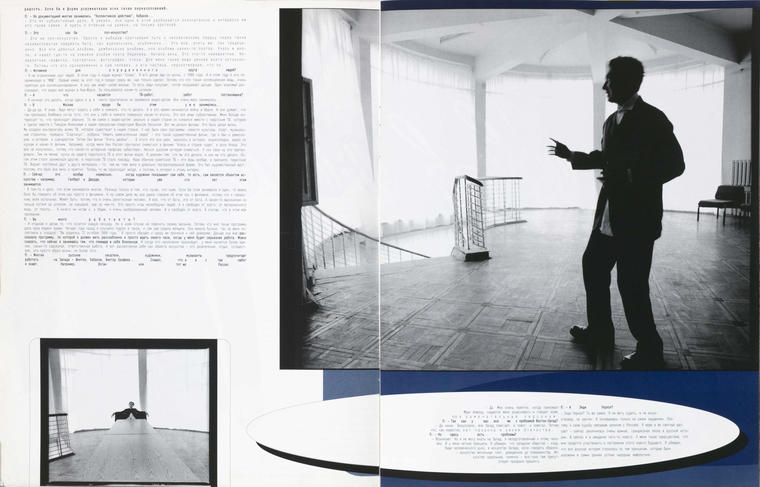

Представленное издание журнала «Птюч» 1995 года с большим интервью и фотосессией на трех разворотах с Владиславом Мамышевым-Монро, журнал подписан на обложке самим художником — посвящение другу-диджею: «Дорогому Валерию от Владона. Крути диски!!! Только не на пиписке!». На обложке автограф с цветочком, широкая улыбка и золотые буквы МОНРО, а внутри — непосредственная беседа, которая раскрывает не только реалии жизни Мамышева-Монро тех лет, но и общий дух времени, «лихих 90-х», где все было быстро, ярко, судьбоносно. V

Интервью с Владиславом Мамышевым-Монро в культовом журнале «Птюч» 1995 года, № 2, С. 25 – 30

МОНРО

— Как с кем вы хотите со мной поговорить: как с художником, как с поэтом, как с певцом, как с писателем, как с музыкантом, как с искусствоведом, как с куратором, как с телевизионным режиссером?

П: — Я думаю, как с человеком, который воплотил в себе всю Вселенную.

— Это очень лестно. Еще в таком качестве у меня не брали интервью.Родился я 12 октября 1969 года. В городе Ленинграде. В этот день в космос полетел экипаж из трех человек, на котором командиром корабля был Владислав Волков, в честь которого родители дали мне это имя – Владислав. Представляете, какая неприятность случилась – пока меня назвали, он летал 12 дней, приземлять стали, вы помните, известный случай, неприятный. Разгерметизация. Все погибли. И вот, значит, Владислав Волков погиб, а я остался жить с его именем.

В армии я служил в главном штабе космодрома Байконур, откуда Волков стартовал к своей смерти. И там я выявил зловещую тенденцию: все космонавты, которые погибали в космосе, погибали 12 октября. Владислав Волков погиб 12 октября, Владимир Комаров, который полетел 12 октября, только другого года, 64-го. И Юрий Гагарин… Он, правда, не к космосе погиб, но он полетел 12 апреля. Это такое оппозитное число. Тогда-то я и ощутил свою связь с космосом, с этим вот пространством.

П: — Понятно, а что было после армии, когда вы вернулись к мирной жизни?

— Я вернулся к мирной жизни 14 апреля 1989 года, в день Пасхи. И так получилось, что на другой день меня позвали сниматься с ансамблем Поп-механика на киностудии «Ленфильм» для какого-то фильма режиссера Олега Тепцова. Случайно.

П: — Совершенно случайно?

— Да. Просто я был так хорошо одет, так эффектно: в таком стиле «из бабушкиного сундука», вернее, из дедушкиного.

— Вы эту тусовку не знали раньше? Или достаточно хорошо в ней уже поварились?

— До армии я участвовал несколько раз в Поп-механике как модель, показывал одежду художника Кирилла Миллера. Ничего особенного. Я видел все, наблюдал со стороны. В принципе, я никакой роли там не играл. Но потом все удачно сложилось. На меня обратил внимание Тимур Новиков, ленинградский художник. Такая мифическая персона. В армии я дослуживал уже в должности начальника детского клуба для детей офицеров, вел у них рисование, театральные кружки. И иногда в клубе я прокручивал фильмы. В том числе фильма «АССА». Так я заочно узнал всю эту компанию, с которой потом сросся.

Меня уволили из армии раньше срока через психбольницу, потому что я переоделся там в Мэрилин Монро. Времени свободного в детском клубе было много, делать было нечего. Переоделся Монро. Сделал фотографии. Позвонил фотографу Юре Пыльнову. И случайно оставил фотографии на столе. Пришло командование. Мой непосредственный начальником – замполит. И говорит: «Мамышев! Что вы за блядь сюда притащили?» Это в детский клуб. Я говорю «Товарищ подполковник, это не блядь – это я!» Ну и, конечно, стали копаться дальше. Нашли Горбачева, перерисованного мною под индийскую женщину с красным пятном на лбу. Сказали, что дело пахнет керосином: либо особый отдел, либо срочная госпитализация. Меня посадили в госпиталь, обнаружили какую-то психиатрическую болезнь. Дали статью 7.5. И отправили домой. Как-то странно все получилось. Образ Монро родился случайно, спонтанно, от безделья. Я сразу же подумал, что в Поп-механике это будет очень уместным. И когда я все это сделал, сразу же такая сказка получилась: из униженного, оскорбленного, выброшенного из армии, из советских структур – вдруг стал очень популярным человеком.

До этого я мечтал о партийной карьере. Моя мама была серьезным партийным работником. И с детства внушала, вдалбливала в меня мысли о каком-то сказочном мире политбюро, всего этого верховного.

П: — То есть, миф какой-то.

— Миф. Я целиком жил в этом. Ребенком молился на портрет Ильича, только не крестился…

— Вы знали фамилии партийных работников?

— А как же их было не знать! У нас с мамой это была такая главная игра. Она приносила с работы портреты политбюро, отрезала у них имена, фамилии, отчества, кто кандидат, кто член, и в беспорядке размешивала. А я угадывал. Я все знал назубок. Потом, через много лет, где-то года два назад, я как-то шел по улице Горького со своей подружкой Светой Куницыной, и вдруг навстречу нам – товарищ Капитонов. Сейчас уже не помню, как его зовут, а тогда еще помнил. Он был кандидатом в члены политбюро при Брежневе. Всегда по ТВ перечисляли: в аэропорту товарища Леонида Ильича Брежнева встречали товарищи Долгих, Зимянин, Капитонов, Гришин… Представляете, встреча с реальным Богом. Я обалдел. Я ему сказал, что я корреспондент Би-Би-Си и хочу узнать, что он думает по поводу перестройки. И товарищ Капитонов взял меня за руку и сказал: «Я думаю, что это интервью надо исключить». Сама формулировка какая-то непонятная, космическая, напомнила мне детские переживания. Но я что-то отвлекся. О чем мы все-таки говорили?

П: — О том, что вы были выкинуты из социальной жизни, а за несколько дней стали знаменитым.

— Этот портрет Горбачева, который мне вместе с историей болезни вернули в госпитале, я повесил дома на стенку. А после того, как я появился в Поп-механике в костюме Монро, ко мне домой пришли французские корреспонденты и стали все фотографировать. И буквально через неделю уже по всему миру, во всех журналах, на всех обложках был Горбачев. Он стал одним из символов перестройки. Этот портрет, может быть, вы видели: он был везде – в «Роллинг Стоун», «Фигаро Мэгэзин», «Штерн», «Шпигель», «Виннер», в каких-то итальянских журналах, финских. Два года его публиковали везде, плакаты с ним делали. Даже когда по ТВ показывали интервью с директором радиостанции Свобода – так у него висел огромный плакат над столом. Мне было приятно, что эта вещь связывает меня со всем населением земного шара.

Сначала меня чуть не засосала трясина любимца публики. Это когда к тебе подходят на улице незнакомые люди и начинают рассказывать свои судьбы или в этом роде. Это ужасная роль. В результате я стал меняться. Сейчас последние три года я неделю-две радикально меняю свою внешность. Я делаю одну программу одной внешностью, через неделю меня совершенно невозможно узнать. И неуловимость, и максимальное размножение позволяют быть везде и всюду, но при этом еще и быть неуловимым, как колобок – для меня это очень важно. И еще для меня важно, что я продолжаю определенную традицию.

П: — Интересно, какую?

— Вот сейчас я делаю выставку в Московском Кремле, в музее-заповеднике «Московский Кремль». Эта выставка как раз посвящена моим перевоплощениям, которые я обозначил как Мэрилин Монро – Адольф Гитлер, то есть сделал эти голографические портреты. Вот еще недавно спорили ученые, физики, что наверняка в голографической реальности происходят какие-то самостоятельные, не зависящие от нас вещи. Ну что-то типа портрета Дориана Грэя. Я имею в виду, что человеку очень опасно фотографироваться на эту вещь. Скажем, если ты сфотографируешь очки и текст за ними для голографии, потом подходишь, отходишь – и текст уменьшается и увеличивается, как в обычной реальности. В этом есть что-то магическое. Я сейчас делаю 12 портретов – Тутанхамона, Венеры Милосской, Иисуса Христа, Моны Лизы, Шекспира, Людовика XIV, Наполеона, Будды… Это традиция воздействия какого-то лица, которое может длиться столетия, даже тысячелетия.

П: — Как появилась эта идея и как происходит фиксация образов посредством альбома фотографий?

— Это документация постоянно происходящий изменений. В принципе, я путешественник, я постоянно путешествую по разным социальным слоям. Но у меня есть знакомые, с которыми я общаюсь уже несколько лет. Так вот, всякий раз они просто воют, стонут от того, насколько каждое мое изменение удачно, эффектно, успешно, интересно. И я понял: раз это нравится, я должен дарить им эту радость. Хотя бы в форме документации всех своих перевоплощений.

П: — Но документацией многие занимались. «Коллективное действие», Кабаков…

— Это их субъективные дела. Я уверен, они в этом разбираются окончательно и интересно им это тоже самим. А здесь я отвечаю на заявки, на письма зрителей.

П: — Это как бы поп-искусство?

— Это не поп-искусство. Просто я выбираю кратчайший путь к человеческому сердцу через такие незамысловатые предметы быта, как журнальчики, альбомчики… Это все, опять же, так традиционно. Все эти девичьи альбомы, дембельские альбомы, или альбомы каких-то поэтов. Учась в школе, я нашел где-то на помойке альбом поэта Леденева. Начала века. Это что-то невероятное. Невероятная графичка, портретики, фотографии, стихи. Для меня такие вещи ценнее всего остального. Потому что это одновременно и сам человек, и его частица, нерукотворная, что ли.

П: — Интимное, для определенного круга людей?

— Я не ограничиваю круг людей. В этом году я издаю журнал «Слово». Я его делаю еще со школы, с 1986 года. А в этом году я его переименовал в «МВЮ». Первый номер за этот год я продал сразу же, как только сделал. Потому что это такая коллекционная вещь, очень приятная для коллекционирования. И она уже живет своей жизнью. То есть люди покупают, потом показывают дальше. Один знакомый рассказывал, что видел мой журнал в Нью-Йорке. Он пользовался каким-то успехом.

П: — А что касается ТВ-работ, работ постановщика?

— Я начинал это делать, когда здесь еще никто практически не занимался видео-артом. Или очень мало занимались…

П: — В Москве вроде бы этим уже занимались…

— Да-да-да. Я знаю. Люди могут сидеть у себя в комнате, что-то делать. А в это время начнется война в Ираке. И они думают, что там произошла бомбежка из-за того, что они у себя в комнате повернули какую-то штучку. Это все вещи субъективные. Меня больше интересует то, что происходит реально. То же самое с видео-артом: реально в нашей стране он появился вместе с пиратским ТВ, которое я сделал вместе с Тимуром Новиковым и нашим прекрасным оператором Юрисом Лесником. Вот мы делали фильмы. Это была целая жизнь. Мы создали альтернативу всему ТВ, которое существует в нашей стране. У нас были свои программы: новости культуры, спорт, музыкальные странички, передача «Спартакус», рубрика «Смерть замечательных людей» – это такой художественный фильм, где я был и режиссером, и актером, и сценаристом. Потом был фильм «Опять двойка»… В итоге это все ушло, вылилось в истории, в энциклопедии, вошло по кускам в какие-то фильмы. Например, когда меня Кен Рассел пригласил сниматься в своем фильме «Алиса в стране Чудес» в роли Алисы. Это все не получилось, потому что какой-то актерский профсоюз забастовал. Нельзя русским актерам сниматься. У них свои на это претендовали. Тем не менее, куски из нашего пиратского ТВ в этот фильм вошли. Я доволен тем, что мы это делали, и как мы это делали. Потом этим стали заниматься другие, и пиратское ТВ стало повсюду. Наше обычное советское ТВ – это ведь вообще, в принципе, пиратское ТВ. Воруют постоянно друг у друга материалы – то, чем мы тоже жили в довольно театрализованной форме. Это был художественный жест, поэтому это было все мило и приятно. Теперь то же происходит везде, и поэтому я потерял к этому интерес.

П: — Сейчас это вообще нормально, когда художник показывается сам себя, то есть сам является объектом искусства – например, Гилберт и Джордж, которые уже сто лет этим занимаются.

— В том-то и дело, что этим занимаются многие. Разница только в том, кто лучше, кто хуже. Если бы этим занимался я один, то можно было бы говорить об этом как просто о феномене. А на самом деле мы все равно говорим об этом как о феномене, потому что я превосхожу всех остальных. Может быть, потому что я очень религиозный человек. И все, что от Бога, это от Бога. А какая-то высосанная из пальца погоня за успехом, за карьерой, еще за чем-то. Это просто игры несвободных людей. А я свободен от всего: от материального мира, от текста… Я ничего не читаю и, в общем, я очень необразованный человек. И я свободен от всего. Я считаю, что в этом мое призвание.

П: — Вы много работаете?

— Я отдыхаю и делаю то, что хочется каждую секунду. Ни в коем случае не перечить своему желанию. Потому что мне такую программу дала одна мэджик вумэн. Четыре года назад я случайно подсел в такси, и там уже сидела женщина. Она жевала бусики, так на меня посмотрела и сказала: «Вы родились 12 октября 1969 года.» Я просто обалдел и сразу же проникся к ней доверием. Дальше она мне рассказала программу, по которой я должен жить расслабленно и просто ждать своего часа, когда у меня будет серьезная работа. Можно сказать, что сейчас я занимаюсь тем, что помещаю в себя Вселенную. И когда это наполнение произойдет, у меня начнется более важная, какая-то серьезная, ответственная работа. А вот рассмотрение себя как объекта искусства – это развлечение, отдых, путешествие, это просто образ жизни, не более того.

П: — Многие русские писатели, художники, музыканты предпочитают работать на Западе –Шнитке, Кабаков, Виктор Ерофеев… Слышал, что вас там любят и знают. Например, Логан или тот же Рассел.

— Да. Мне очень приятно, когда приезжает Марк Алмонд, кидается меня разыскивать и говорит все, что я замечательный персонаж.

П: — Так как у вас все же с проблемой Восток-Запад?

— Да никак. Безусловно, мне Запад помогает, и помог, и помогал. Потому что, как известно, нет пророка в своем Отечестве.

П: — Но здесь есть проблемы?

— Возникают. Но я не могу ехать на Запад, я неподготовленный к этому человек. И у меня четкие принципы. Я убежден, что западное общество – кладбище человеческого духа, и искусство Запада, если говорить образно, – искусство могильных плит, доведенное до совершенства. Искусство идеальное, конечно – все-таки там присутствуют призраки прошлого.

П: — А Энди Уорхол?

— Энди Уорхол? То же самое. Я не могу судить, я не искусствовед, не критик. Я основываюсь только на своих ощущениях. Поэтому я свою судьбу связываю с Россией. Я верю в ее светлый свет – сейчас закончилась очень важная, грандиозная эпоха в русской истории. И сейчас я в ожидании чего-то нового. У меня такое предчувствие, что мне придется участвовать в построении этого нового будущего. Я убежден, что вся русская история строилась по тем принципам, которые были изложены в самых ранних устных народных мифологических историях: про Кащея Бессмертного, про богатырей, про Ивана-дурака, про говорящую щуку, про царевну-лягушку… Те вещи, которые были ну совершеннейшим структурированным наркоманским бредом. Я не кибер-панк, но какая-то генетическая, может быть, память подсказывает, что все было именно так. Так вот, фольклор, который сложился еще до объединения Руси, так мощно вошел в генокод, что потом так или иначе реализовался в русской истории. Если вспомнить ту или иную эпоху, то ее можно, при желании, легко поместить в сюжеты этих мифов. Например, совсем недавно у нас происходило действие сказки «Руслан и Людмила». Это очевидно, вплоть до смешных совпадений. Жена Бориса Николаевича – Наина, Руслан Хасбулатов, Черномырдин – это все оттуда. Как и слово революция – Люся, Людмила. Тут можно много найти. Если покопать. И когда был кровавый мятеж в прошлом году, с пожаром Белого дома, здесь люди, которые вышли по призыву Гайдара защищать Моссовет, пополнились огромным количеством людей, вышедших из Большого театра с оперы «Руслан и Людмила». Кащей Бессмертный – это тоже довольно понятная вещь. Хрустальный ларец – сразу же мавзолей вспоминается. И коммунисты, когда пришли к власти, провозгласили: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Когда все эти сказки реализуются, доходят до материального воплощения, они уже обречены на смерть. И сейчас мы в преддверии рождения новых мифов.

П: — Что это за будущее, если кратко сформулировать? Я понимаю, что это нельзя предсказать. Но ведь есть какие-то ощущения?

— Есть, безусловно. Я говорю, что мы на пороге рождения новых мифов. Я себя ощущаю персонажем этой новой мифологии.

П: — А в чем она выражается?

— Первое: мощный сдвиг по фазе, который происходит у населения, это же очевидно. Потому что люди со сложившимся определенным менталитетом, которым обстоятельства предлагают другую реальность, перестаю что-либо понимать. У них вырабатываются всевозможные вещества в мозгу, которые не выделяются ни у кого на Земле. Например, когда был тот же кровавый мятеж, я видел совершенно обезумевших людей, бросавшихся под танки, под пули. То есть у них в головах явно что-то происходит. Я как-то ехал в лифте с откровенными сталинскими работницами – с такими партийными пожилыми тетями, сторогого вида, очень аккуратно одетыми. И одна другой говорила: «Зина, понимаешь, у нас сейчас совершенно другая жизнь. Не то чтобы что-то изменилось, а это была просто другая жизнь».

Они стали въезжать в какие-то психоделические вещи, близкие по ощущениям наркоманскому опыту, и это все происходило одновременно с показом в нашей стране сериала «Твин Пикс». Они просто смотрят, получают какую-то подсказку, и им уже проще. Они вкладывают это в структуры, им до сих пор вообще никак непонятные. И помимо такого общественно-социального наркоманства в нашей стране происходит еще мощная наркотическая революция. Многие иностранцы отмечают: то, что у них было в 60-70-е годы, здесь захватывает молодежь и вообще всех людей с небывалой мощью. И я считаю: безусловно, бред окончательный наступит. Такой полный бред, который прогнозировался во многих фильмах про будущее, того же Тарковского. Скучный, кстати, режиссер. Но если собрать чисто картинки некоторых его фильмов, создается отчетливое представление: люди в бреду. Это огромная территория, огромная страна, где люди в бреду. И они в этом бреду будут, безусловно, сообщены между собой, потому что земля посылает всем нам какие-то флюиды.

П: — Не очень приятная вещь.

— Почему неприятная? Это необходимая вещь, неизбежная. При этом я не исключаю, что другая часть населения будет находиться в совсем других условиях. Это люди, которые будут утопать в запредельной роскоши, созерцать это все, прикалываться, веселиться. Но все вместе будут создавать новую мифологию. Будут так называемые сталкеры – герои, которые будут совершать активные реальные поступки, либо на благо одной социальной группы, либо на благо другой. Но из их взаимодействия и вырисуется тот самый набор мифологических сюжетов, которые войдут в новую программу развития России на новое столетие и тысячелетие.

П: — Вы сказали, что вы религиозный человек.

— Я раньше не ощущал себя религиозным, а, может, я был религиозным, просто об этом не задумывался.

П: — Вы христианин?

— Сейчас я христианин.

П: — Сейчас?

— Да. Меня пытались утащить в разные стороны. Например, мой приятель Боря Гребенщиков пытается меня куда-то в буддизм увлечь. Кто-то еще куда-то. Мама у меня с ума сошла тоже, как и все советские люди. Она сейчас у меня свидетель Иеговы. Я нахожу в христианстве то, что связывает меня именно с моими предками. Это не столько относится, может быть, к религии, сколько к той самой традиции. К русской традиции, о которой я говорил. У сербов была поговорка «На небе Христос, на земле Россия». Я верю в миссионерскую роль России. Ведь империализм в начале века был с ужасным нечеловеческим лицом. И если бы Россия не стала социалистической страной, наверняка что-то ужасное произошло бы давно, что-то неприятное, страшное.

П: — К сожалению, многие люди, увлеченные миссионерской идеей России, выглядят очень глупо, если не делают из этого акт искусства или если относятся к этому слишком серьезно.

— Конечно, безусловно. Я на этом не зацикливаюсь. Я это знаю как вещь, которую воспринял где-то от прабабушки, еще от кого-то. И это все связано опять же с русским православием на уровне именно каких-то внешних признаков. И все. На эту тему даже стараюсь не рассуждать.

П: — Это интимное.

— Да, это интимная вещь. А по поводу религиозности, по поводу Бога и всего такого прочего, то здесь я четко придерживаюсь того, чему меня учит православная церковь. То есть я, конечно, в церковь особенно часто не хожу и деньги священникам не плачу. Потому что кто они такие? Они, в принципе, жулики и хулиганы. Какие-то сторожа, смотрители при определенных местах. И православие все-таки держится в этих церквях, но не на церквях, а на бабушках, которые туда ходят, дедушках, на юродивых… И вот именно это та культура, которая связывает меня с прошлым, моим, моих предков.

П: — Ваши отношения с людьми искусства в России и на Западе? Ваши близкие друзья или художники, кто вам нравится?

— Как раз больше всего мне нравятся мои друзья. Конечно, я могу посмотреть в прошлое и выделить себе какие-то ориентиры. А из нынешних… Например, я очень люблю Пьера и Жиля. Это очень хорошие мои друзья. И я не могу уже два года к ним поехать (они хотят нарисовать мои портреты), потому что не могу преодолеть наши местные родные ОВИРы. Мы говорим на разных языках со всеми этими людьми, с совслужащими.

Марк Алмонд – это единственный человек, который понял историю моей трагической несчастной любви. Это была ужасная, чудовищная история. Я был на грани самоубийства. Когда она закончилась, то все материалы, которые от нее остались, я продал Русскому Музею. Я считаю, что еще счастливо отделался.

Потом Тимур Новиков, конечно. Это для меня главный авторитет, который не рухнул. Он был для меня авторитетом много лет назад и сейчас им является. Это гений, это человек, на котором держится все современное искусство Петербурга. А для меня искусство Петербурга – очень важная вещь, потому что я убежден, что именно в Петербурге происходят все самые важные инициации.

П: — А среди москвичей?..

— Сережа Ануфриев. Он человек из другого мира, совершенно космополитический. Он сам из Одессы. В общем, я всех людей люблю, абсолютно всех. Когда я общаюсь с какими-то людьми, я в этот момент отношусь к ним как к самым близким друзьям. Но поскольку вы задали этот вопрос… Кто же еще? Для меня одно время очень много значила Алла Пугачева.

П: — Вы общались?

— Давно. Это было три года назад. Жанна Агузарова раньше была мне душевно близка. Кристи Терлингтон. Я ее обожаю. Это американская модель. Одна из самых топовых.

П: — А как насчет Логана?

— О, Эндрю Логан. Возвращаясь к разговору о мифологии, о героях мифологии, могу сказать, что Логан – это один из них. Когда я с ним общаюсь, у меня возникает ощущение какой-то запредельной родственной связи. Что-то похожее я испытал в Париже. Я жил в очень странном месте – на бульваре Распай, у Пьера Ристани и Джо де Кок. Ристани – это самый великий французский арт-критик Он работал с Пикассо, Дали, Тэнгли, недавно с Кристо работал. У них дом, заставленный сплошь раритетами, вещами всех этих людей. Эта квартира принадлежала раньше Ман Рею. Сама Джо де Кок была любовницей Дали еще до того, как стала женой Ристани. Это люди-легенды, чем-то для меня непостижимые. И вдруг на выставке они подходят ко мне и приглашают в семью, потому что в 89 году они как-то вырезали из журнала мой портрет, где я сфотографирован на фоне фотографии Дали в моей комнате. Это была та самая фотография, которую Дали прислал им перед смертью. Когда они увидели мои работы, то решили, что ощущают меня членом своей семьи. Для меня это – самое ценное признание.

Я не ориентирован на то, чтобы меня любили миллионы. Мне гораздо приятней, когда меня любят, знают и уважают люди, которых я сам уважаю. Это очень эгоистическая позиция, но, думаю, не такая уж безобразная.

П: — Логан любит нетрадиционных моделей: карлики, всякие такие штуки.

— Временами.

П: — Да. На последнем фестивале в Риге он сказал, что фестиваль ему очень не нравится, что все заполонил Пако Рабанн, а ему хочется чего-то незлого, но чего-то такого нетрадиционного. Как вы относитесь к карликам в роли моделей?

— Это все из той же сказки про русалок, про кикимор болотных. А Логан, я повторюсь, именно один из таких мифологических героев. В будущем, я уверен, он будет так или иначе присутствовать. Волшебник Мерлин. Вспомните, у кельтов. И всякие чудовища, которые там были. Это своего рода традиция мифологических персонажей.

П: — В Петербурге всегда было очень сильно темное, мрачное искусство, некрофилы и т.д. Как вы относитесь к этому? Чернуха, зло – это было безумно популярно. Сейчас люди отвернулись от жестокости…

— Просто это неизбежная вещь для нашего родного города. Он всегда был очень противоречивым. Тот же Достоевский… Когда мы с Виктором Тузовым переехали в мастерскую, в то самое место, где Раскольников убил старуху-процентщицу, так сразу стали страшные вещи происходить. Это то, что предлагает город, люди подвержены его влиянию.

П: — Вам близка идея насилия? Должно быть жестоко?

— Нет-нет. Я совсем другими вещами занимаюсь. Некрореалисты просто что-то почувствовали. Что-то им подсказала среда. Они как-то проявили и на ментальном уровне передают эту информацию людям, которые ориентированы на такие клише. Но это не большинство людей, это какая-то часть, которой тоже надо получать информацию. Они получают ее через некрореалистов. Такой у нас многогранный мир. Но это же хорошо, потому что именно на таком фоне в Петербурге расцвел неоакадемизм Тимура Новикова.

П: — В пику?

— Не столько в пику, сколько как разительный контраст, правда? Это обогащает само представление о неоакадемизме. Делает его еще более прекрасным, еще более возвышенным. Не было бы этих некриков, он был бы более бесцветным, менее заметным.

П: — Теперь я хочу поговорить с вами как с музыкантом. Ваше отношение к музыке, что в этой области вы делаете?

— На самом деле это я просто заикнулся, что я музыкант. Просто я в свое время номинально числился музыкантом. Мне не обязательно уметь что-то делать. Главное – представлять ту или иную профессию. Когда-то я представлял группу «Новые композиторы». Я был одним из новых композиторов. Хотя не знал ни одной ноты. Я только выступал в клипах. Номинально я числился музыкантом. На концертах Поп-механики я выходил с маленькой гитаркой. Ляпин сзади, за кулисами, играл свои соло, а я делал вид, будто я играю все эти чудовищные навороты, эти запилы. Потом ко мне подходили люди, говорили «Потрясающе! Потрясающе вы нам сыграли сегодня».

Вообще я музыку люблю. Может быть, у меня откроется такой талант, потому что это одно из самых важных искусств. Музыка, стихи, архитектура.

П: — В Питере сейчас много интересных групп – «Два самолета»…

— Да-да. Но мне не нравятся современные петербургские группы. Вообще я в музыке не очень большой специалист, но раз уж тороплюсь вместить в себя Вселенную, то могу называться иногда музыкантом. Конечно, никакой я не музыкант. Может, в будущем. Я сейчас видел фильм про Моцарта. Какие-то параллели нашел с собой.

Сейчас огромное количество информации помещается на компьютерных дискетах. То же самое должен делать человек. Многие его нереализованные идеи можно просто документировать. Это как бы их реализация без реализации. Сейчас многие произведения находятся в коллекциях, их никто не видит. Каталоги выходят. Но ведь можно просто так написать каталоги. Без всяких выставок, даже без создания произведений. Просто делая маленьким макетом, как будто это уже состоялось.

При нагрянувшей сейчас виртуальной реальности и прочего это все может стоить одинаково – что реальная вещь, что ее имитация. Стоит только взять ту или иную технику, и ты можешь это сделать. Скажем, если я называю себя композитором, то я могу найти мощную современную технику, на которой достаточно будет нажимать несколько кнопок и писать прекрасные мелодии. И быть музыкантом. Главное – это наличие того или иного уровня сознания, который тебе позволяет, допустим, запросто осваивать ту или иную профессию. У меня такой уровень есть.

П: — Пожалуйста, подробней о выставке, которая будет в Кремле.

— Я много чего ожидаю от этой выставки. Хочу поместить 12 портретов, о которых я уже говорил, внутри пирамиды: по 3 на каждую из 4-х сторон, и надеюсь, что если я встану посередине, в центре, то они мне что-то передадут – пришлют через внешнее подобие какие-то свои внутренние приветы, обогатят меня мощным сакральным смыслом, значением, которое позволит мне совершать когда-нибудь великие подвиги. Чего-то я уже достиг – например, то что я был одним из символов Перестройки и поучаствовал в том, чтобы немножко сдвинуть сознание людей. Потом трансвестизм, пиратское ТВ… Но я хочу совершить какие-то реальные подвиги. Искусству нужно вернуть его прежнее значение, благородное, возвышенное, где произведения рождаются именно на стыке человеческого и божественного, т.е. на максимальном уровне одухотворенности. И эти вещи – искусство, красота и все такое – могут реально влиять на жизнь людей. Так я стараюсь следовать программе, которая была предсказана той женщиной-астрологом: делать каждую секунду то, что хочется.

П: — А Бартенев сказал нам во время интервью, что он – предвестник нового, носитель энергии. Это сейчас очень модно.

— Ну это все очень модные вещи, которые витают в воздухе. Сколько городских сумасшедших утверждают то же самое. Клиники переполнены.

Я на эту тему не рассуждаю. У меня есть квитанции, бумажки, документы – мои удостоверения на этот счет. Например, когда мне будет 29 лет в 1999 году, я конкретно про себя, про свое какое-то предназначение прочитаю просто у Ностродамуса. Мне этого достаточно. Я не впадаю в экстаз по этому поводу. Ничего особенного в этом у меня прямая – с тем же погибшим Владиславом Волковым, с моим Байконуром, со всеми моими перевоплощениями. А разглагольствования на эту тему я считаю неприличными, на уровне бульварной прессы. Был документальный фильм – один из последних фильмов киностудии ЦСДФ, после чего она развалилась. Это был фильм про меняю Он назывался «Я – Мерилин Монро». Режиссер Ирина Голубева. И там в начале фильма выступал Кашпировский. Он говорил: «Даю установку – Я Мерилин Монро, я Мерилин Монро.» Такой бред. Это все в том же ключе, о котором я говорил, такая очередная пародия.

Мне не нравятся люди, которые заявляют о себе, что вот, мол, я – комета. Например, Жанна Агузарова такое говорила. Это было как раз незадолго до того, как она сбрендила. Она потом сошла с ума, уехала в Америку.

П: — Когда будет выставка в Кремле?

— Она должна была быть еще в апреле этого года. Но я долго тянул с голографиями. Потом я еще планирую выпустить в виде каталога календарь на 2000 год, где я каждый месяц перелистываюсь со всеми своими лицами.