Торги закончились

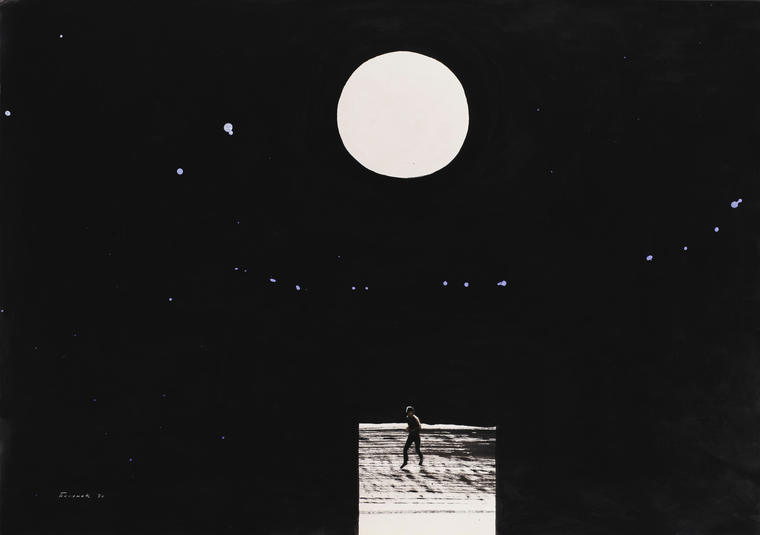

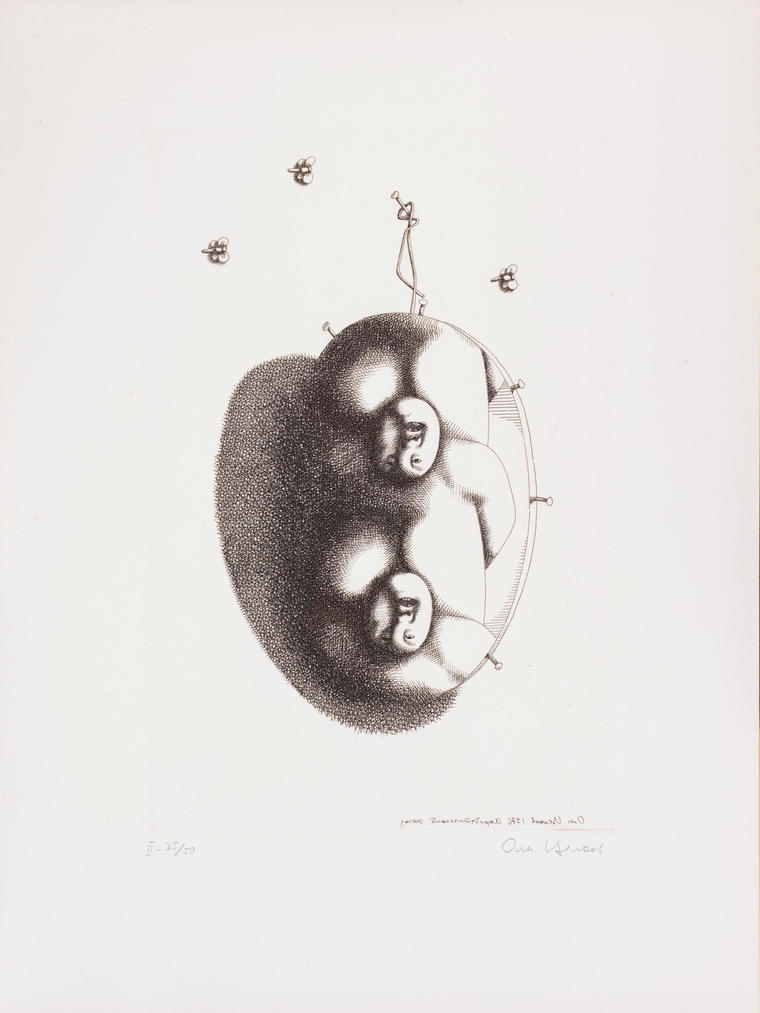

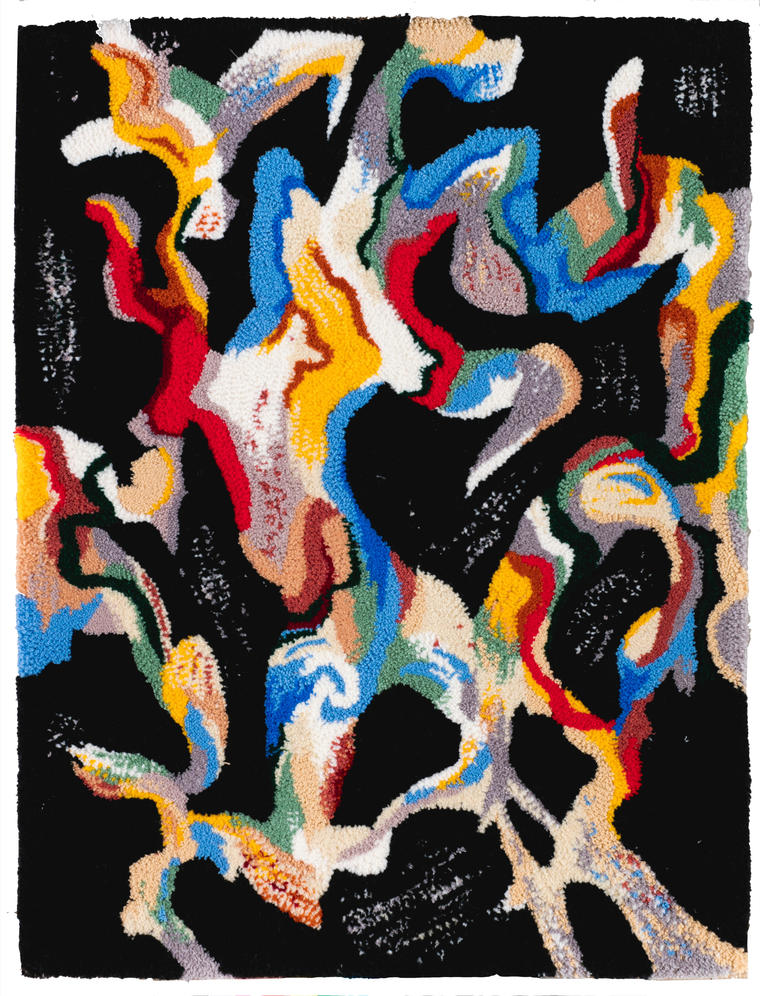

«Это мой самый крупный проект, посвященный безжалостному времени. Хронос пытается сожрать угасающую память о героических усилиях моих недавних предков, их веру в прекрасное будущее и великие победы. В этом проекте роль равнодушного времени я поручаю орнаменту, который на протяжении тысячелетий не меняет своих контуров. Растительный орнамент подобен джунглям, поглощающим все без следа».

Борис Орлов

О художнике:

Возникший еще в детстве интерес к изобразительному творчеству привел Бориса Орлова в Дом пионеров на улице Стопани, где в 1957 году он знакомится с Дмитрием Приговым, ставшим его другом и соратником на долгие годы. В дальнейшем оба молодых человека поступят на отделение монументально-декоративной скульптуры Московского высшего художественно-промышленного училища. В эти же 1960-е годы там учились Франциско Инфанте, Виталий Комар и Александр Меламид, Леонид Соков, а позднее и Александр Косолапов, входившие в ближайший круг общения Бориса Орлова. В 1966–1970 годы он работает в одной мастерской с Соковым и Косолаповым.

Москва, 2008

Фото: И. Мухин

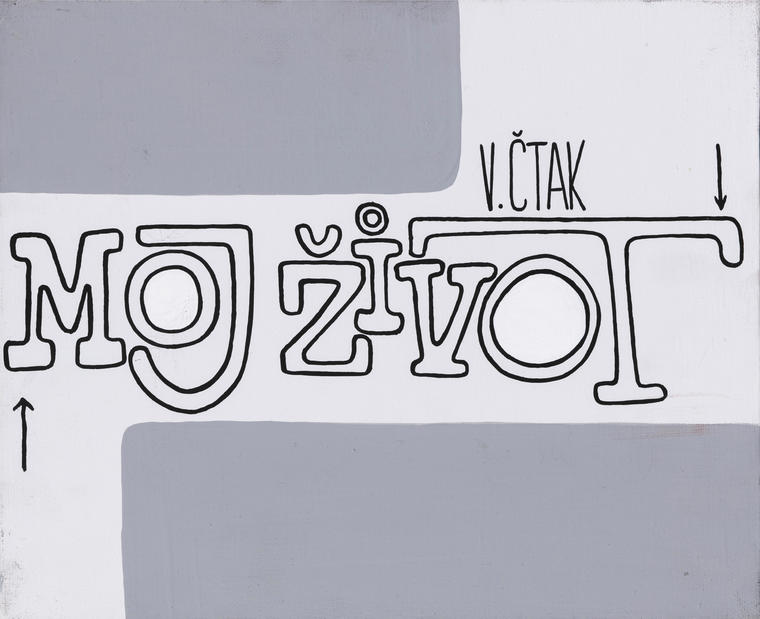

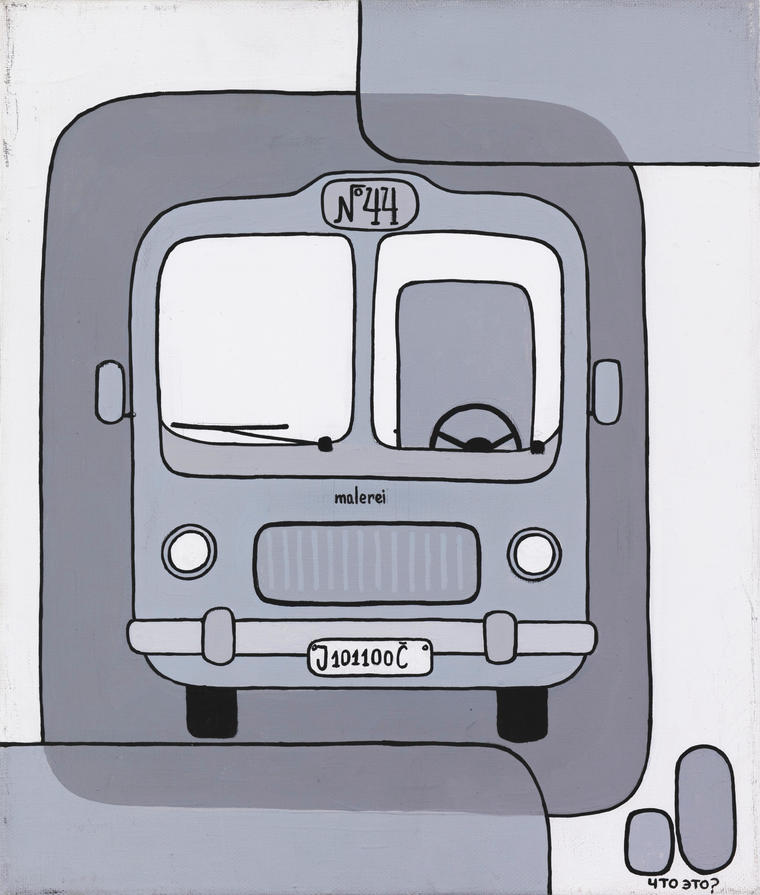

В 1974 году Орлов совместно с Приговым формирует понятие «полиязыка» — нового языка, способного вобрать в себя многие другие, а затем и понятие особой «метапозиции», которая позволила художникам быть «как бы сценографами этих языков, — языки стали материалом в нашей тотальной сценографии». Во многом это стало реакцией на тотальный идеологический «спектакль», которым была советская жизнь. Художники начали включать его в свои произведения наравне с другими визуальными языками, то есть условно — не изолироваться, а по-своему осмыслять. В середине 1970-х полиязык (или полистилизм) стал главным творческим принципом представителей группы «Улицы Рогова», как называли себя Борис Орлов, Дмитрий Пригов, Ростислав Лебедев и другие (у художника была своя мастерская на улице Рогова, 13).

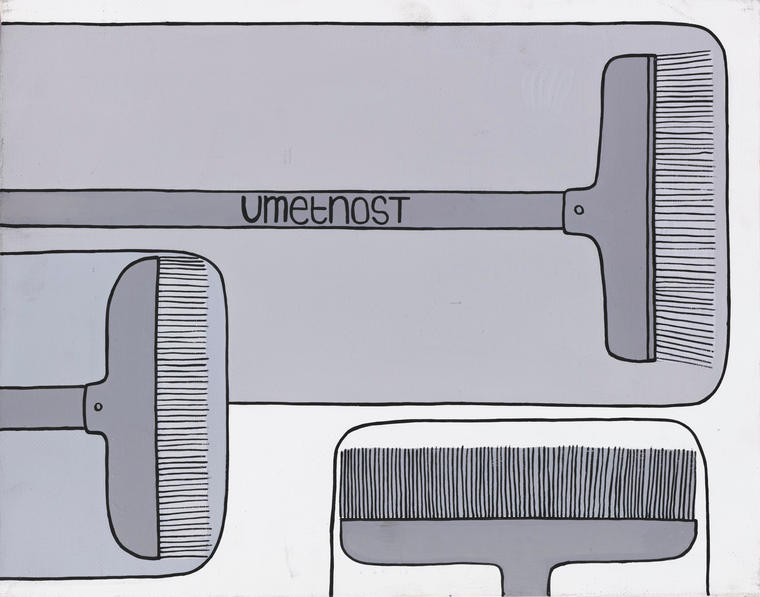

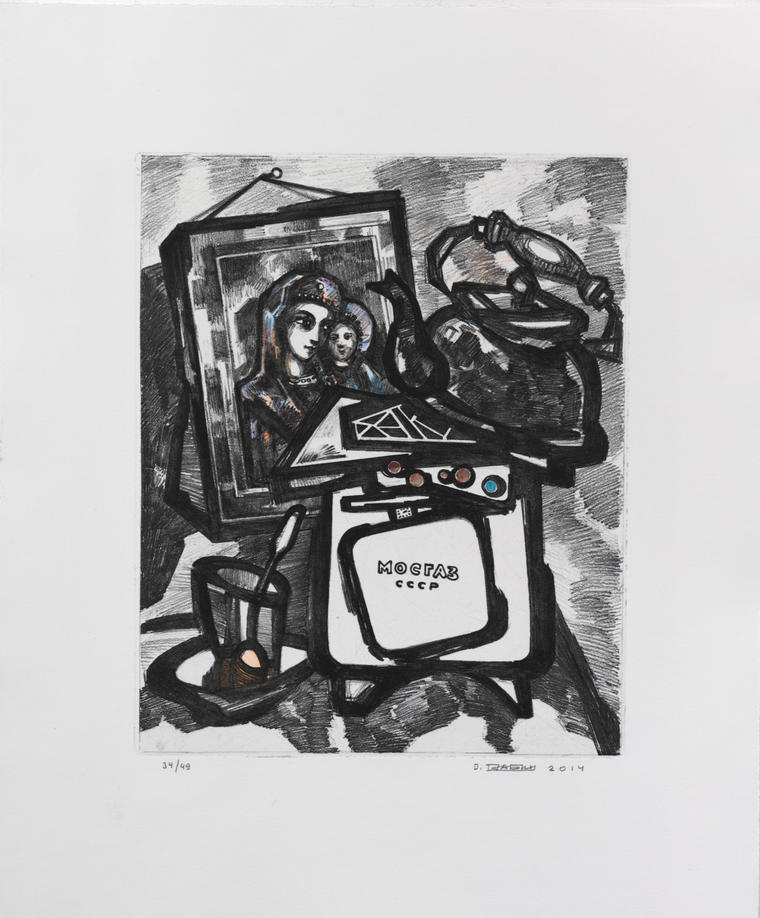

Искусство Бориса Орлова неизменно ассоциируют с таким понятием, как «соц-арт», однако сам художник относится к этому неоднозначно: «Если воспринимать соц-арт как стилевое направление в доктрине Комара и Меламида, то я не хочу участвовать в этом соц-арте… а если как совокупность опыта разных крупных художников, то с этим отчасти готов согласиться». Принципиально Орлов отличает себя тем, что «никогда не делал и не обыгрывал анекдотов как соц-артисты». В отличие от Комара и Меламида Орлов и Пригов сделали упор на агитпроп, а не на соцреализм. Но и он стал для них не единственным материалом, а лишь одним из языков в их системе полистилизма, сталкивающей, казалось бы, несовместимые вещи. Так в своих пластических работах Орлов начал смешивать разные жанры и стили, что давало ему возможность сводить узнаваемые знаки различных эпох в единые произведения.

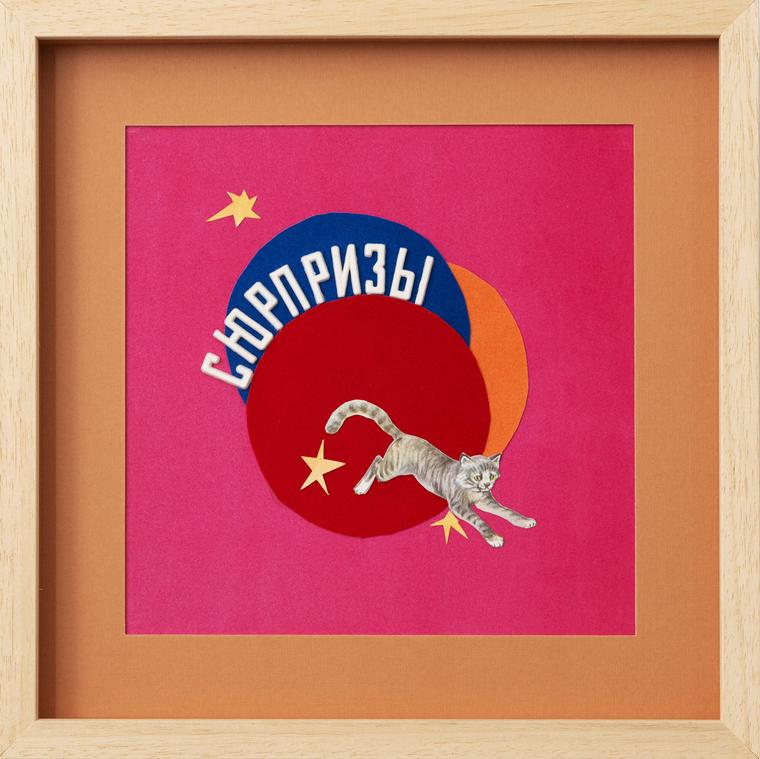

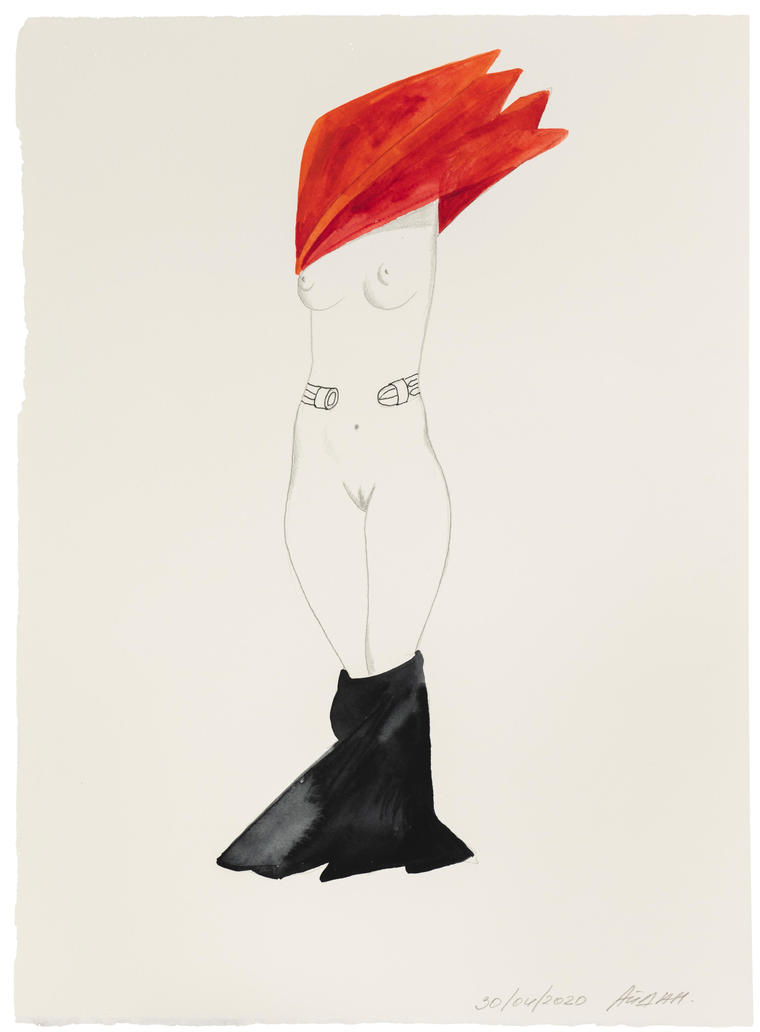

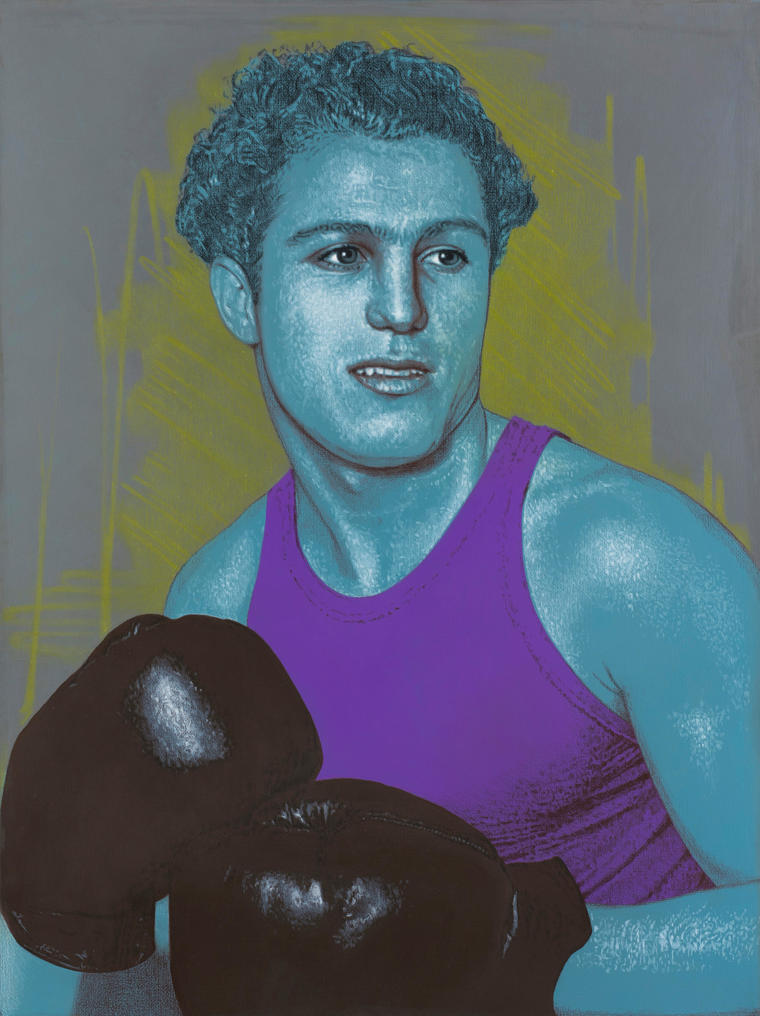

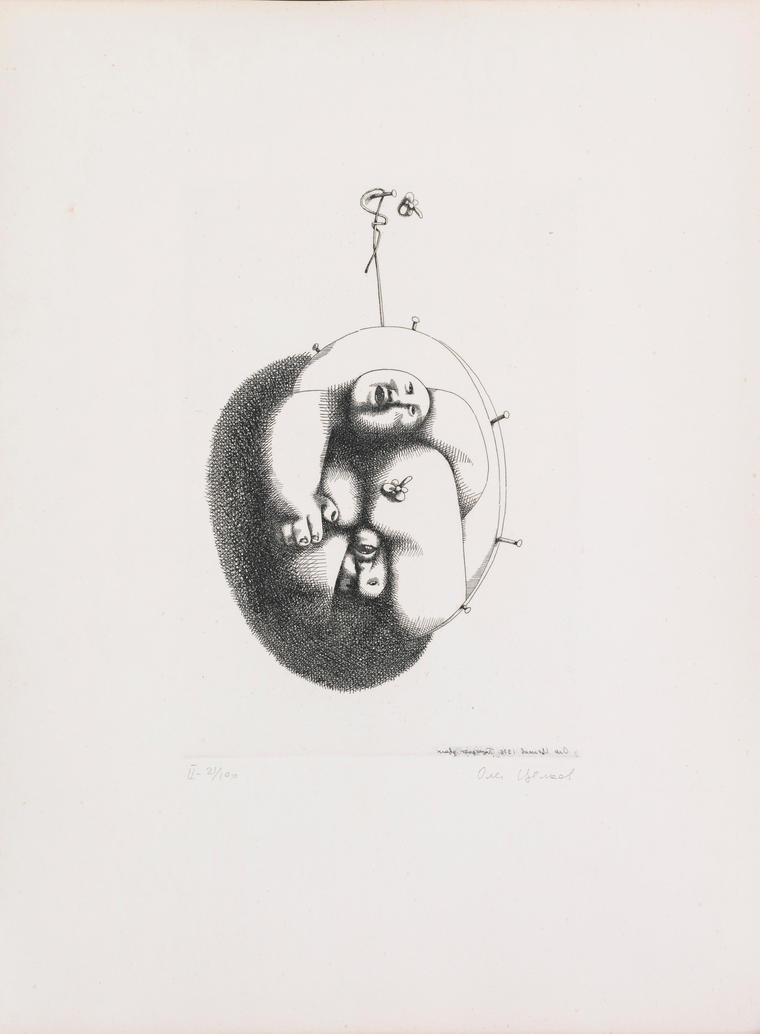

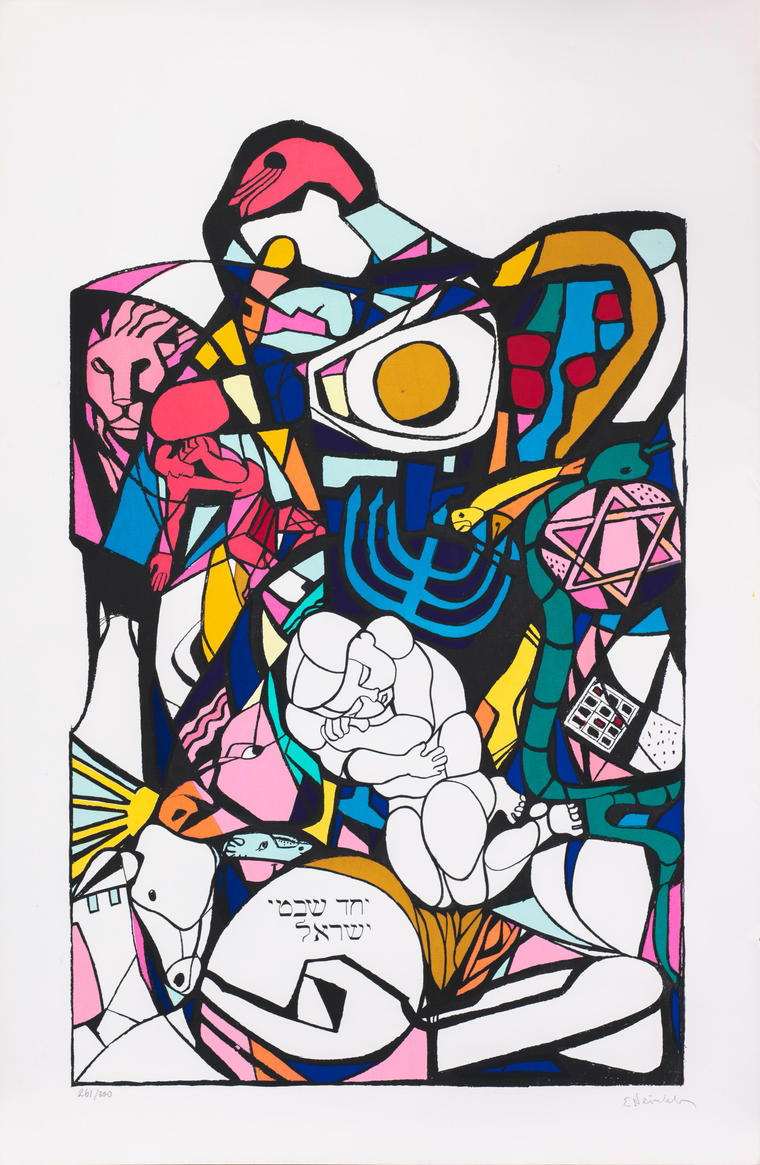

Вторая половина 1970-х и 1980-е — период большого героического стиля в творчестве Бориса Орлова. В 1974–1981 годах он разрабатывает «геральдический цикл», в котором «довлели иконное видение Малевича и поп-артный прорыв в низовую плоскость геральдики». Его «большой стиль» — это подчеркнуто ироничный «стиль империи», в универсальной модели которого агитпроп соединился с античной классикой, барокко, монархической символикой, элементами авангарда. В эти годы Орлов создает целый ряд жанровых циклов: «иконостасы», «парадные портреты», «тотемы», «парсуны», «букеты в триумфальном стиле», предназначение которых — отразить в полной мере все изобразительные возможности большого имперского стиля. Художник использовал в этой связи как традиционные скульптурные техники, так и более авангардные техники коллажа и ассамбляжа (и не только в пластических произведениях).

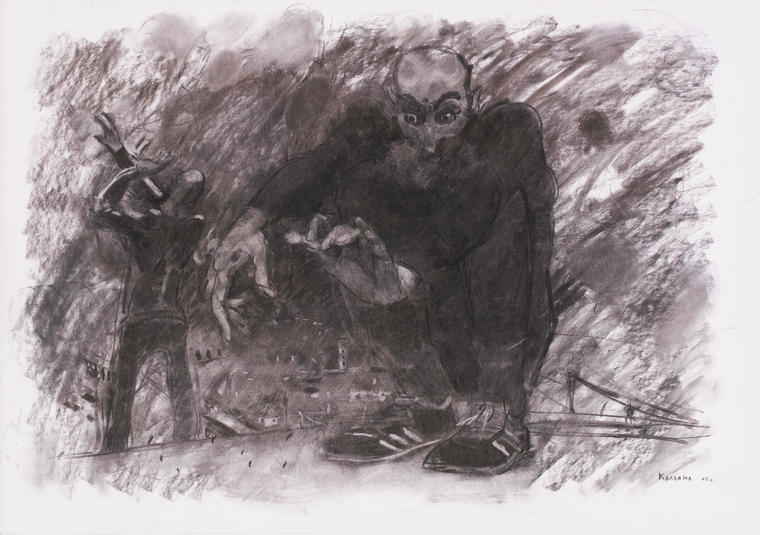

Борис Орлов позиционирует себя как «имперского» художника, однако в своих работах он не воспевает империю, а изучает ее как холодный и ироничный исследователь, который стремится проникнуть в самые первобытные подсознательные слои героической мотивации (образы героев особенно характерны для его творчества), вычленить общий для всех империй архетип, лишь примеряющий на себя новые одежды в разные эпохи, от римской до советской.

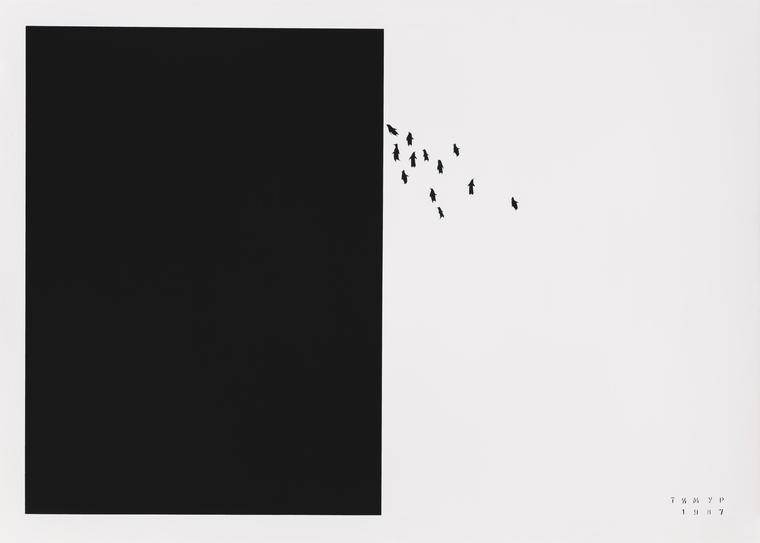

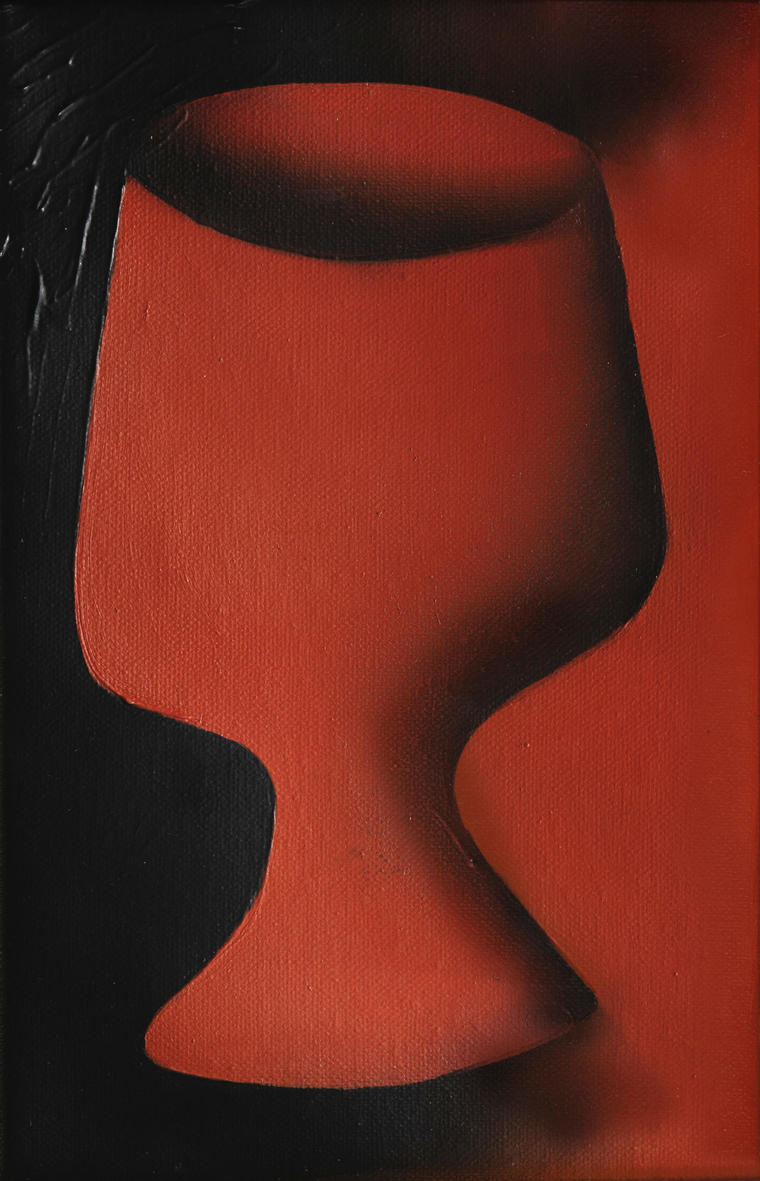

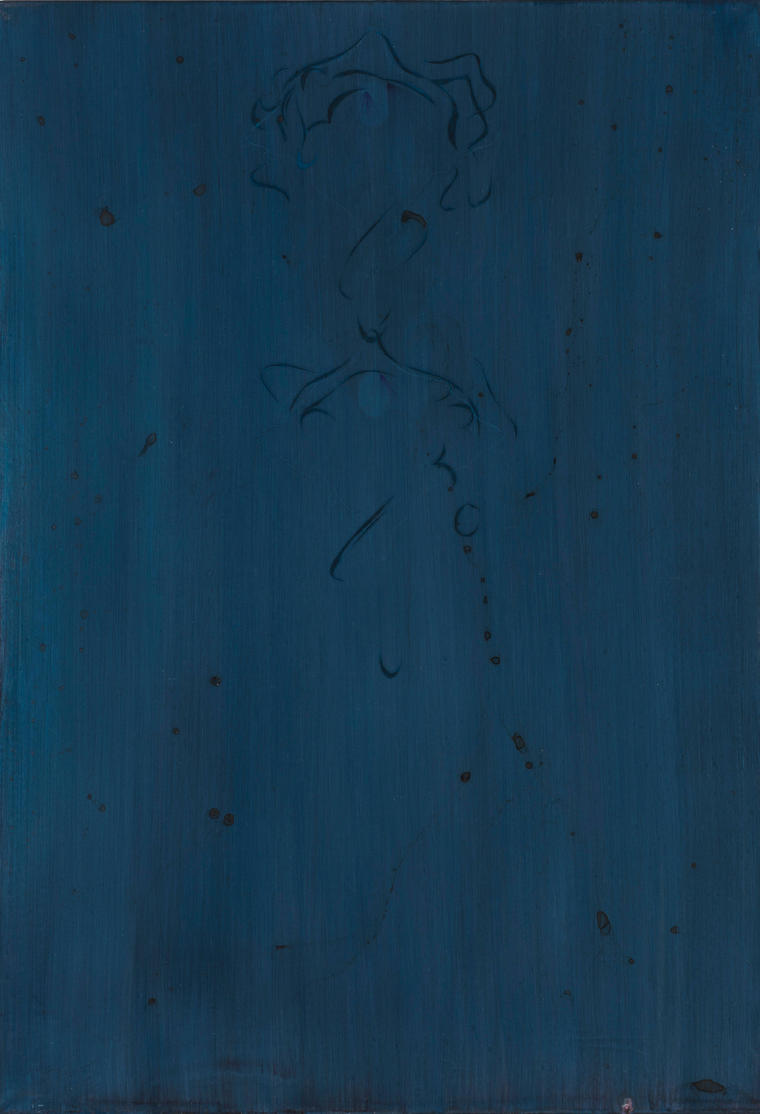

Распад советской империи, гражданином которой Борис Орлов являлся и которая, несомненно, повлияла на его мировосприятие (самым ярким впечатлением детства он называет спортивные и военные парады), побуждает его в начале 1990-х обратиться к теме «конца истории». Знаковой работой на тот момент становится его инсталляция «Гибель богов» 1991 года, связанная с идеей крушения имперской вертикали власти. Дальнейшие проекты Орлова будут связаны с идеей мифов об исчезнувшей цивилизации, главными героями здесь станут его произведения предыдущих лет, подернутые налетом старения и тлена, разъедающую силу которого олицетворяет собой черно-красный узор хохломы. Подобный узор, поглощающий изображение, Орлов внедряет и в исторические военные фотографии. Важная для художника тема неумолимого времени — Хроноса, сметающего все на своем пути, — звучит в работах 1990–2000-х намного более трагично, чем раньше. V

Имеются незначительные дефекты и следы времени. Подробный отчет о сохранности высылается по запросу.