«Кренеида, нимфа реки Даргл»,

1880, холст, масло, 76.8×27.2 см.

Частное собрание

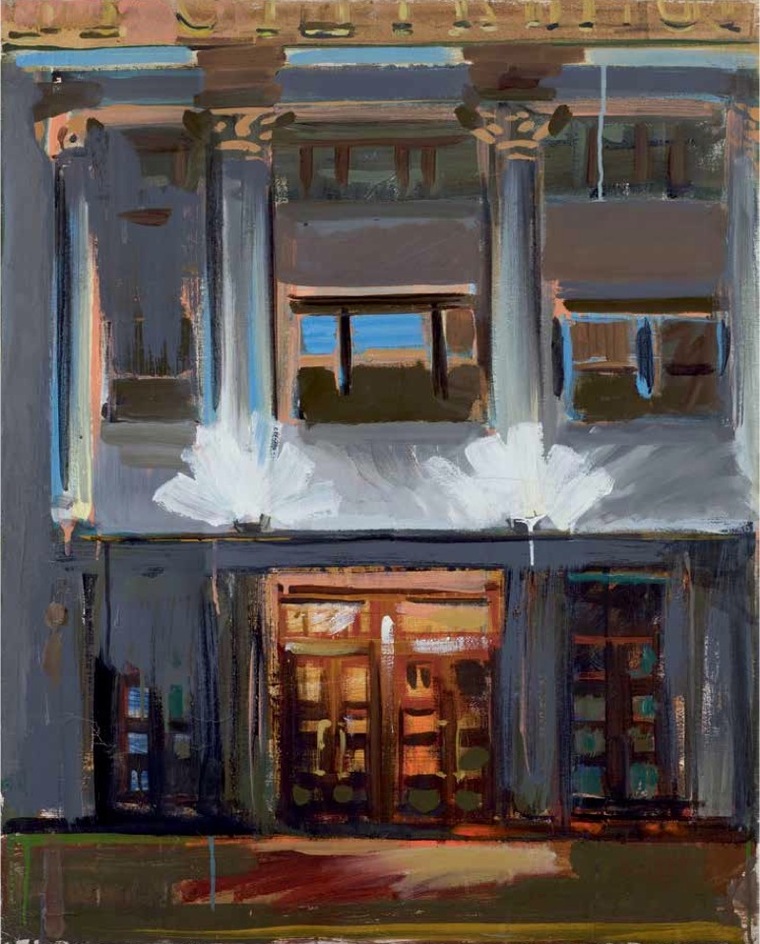

В представленной работе 2005 года образ Нимфы, обладающий богатой культурной историей, трансформируется Валерием Кошляковым — из традиционных пасторальных сцен и идиллических пейзажей «пролетарская» героиня перемещается в городское пространство. В античных легендах, а затем на последующих рельефах в древних храмах и на полотнах мастеров прошлого, Нимфы изображались прекрасными полуобнаженными молодыми девушками. У живописных Нимф Возрождения и классицизма длинные распущенные волосы, а предстают они перед зрителем или в сопровождении богов и мифологических существ, или в безмятежном одиночестве, лежащими обнаженными в садах и у источников. Кошляков полностью отходит от этого канона: его Нимфа, если и наследует традиции прошлого, то скорее искусству прерафаэлитов, которые внесли некоторые изменения в привычное «прекрасное» изображение этих мифических девушек. Подобно работе Фредерика Лейтона 1880 года «Кренеида, нимфа реки Даргл» героиня Кошлякова носит короткую стрижку, изображена в статичном положении и не смотрит на зрителя. Последний штрих усиливается еще и тем, что «пролетарская Нимфа» повернута спиной. Героиня смотрит вдаль, словно заглядывает в будущее, ведь Нимфам издревле приписывался дар пророчества.

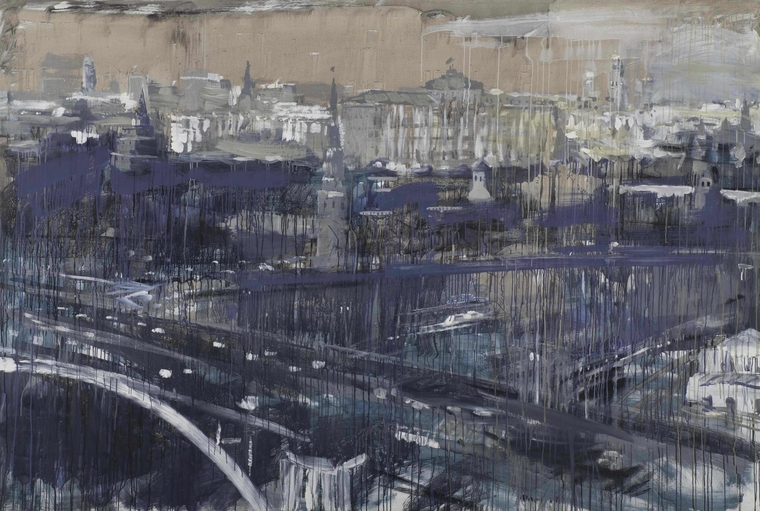

Валерий Кошляков соединяет античный миф с советской идеологией, однако в итоге создает не яркий ироничный образ в духе соц-арта, а, напротив, словно еще сильнее удаляется в мечтаниях от действительности в прошлое, выражает свой, как он сам говорит, «восторг мифом». «Все художники, которых мы знаем, — говорит Кошляков, — и Ренессанса, и эпохи Просвещения, вплоть до XIX и начала XX века, — все они разгадывали тайну античного искусства». В своем творчестве он буквально воспроизводит эллинистическую эстетику и стремится максимально правдоподобно передать ощущение древности и величия этой культуры, «руинизируя» изображение с помощью авторских техник. Художник наносит краску слоями, крупными размашистыми мазками, отчего «излишки» начинают стекать, тем самым создавая эффект бесконечной трансформации, динамизма и переменчивости образа. При этом колорит представленной работы напоминает серо-охристые московские пейзажи Юрия Пименова: вероятно, здесь сказалась учеба в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова, во время которой Кошляков был приверженцем реалистической школы живописи. Его путь в современном искусстве начинается после знакомства с Авдеем Тер-Оганьяном, и к началу 1990-х художник находит свою манеру — масштабность, размашистые экспрессивные мазки и ориентацию на древность. Все это заметно в представленной работе: героиня, замершая подобно античной скульптуре, оставляет за спиной пространство полузаброшенного стадиона и вглядывается в нечто, еще не явленное зрителю. А нарочно оставленные выбеленные области создают эффект стирающегося воспоминания или же туманного, загадочного будущего. V

Подробный отчет о сохранности высылается по запросу.