Куда приводят мечты

14 апреля 2022

«Прошлое никогда не исчезает, оно живет в нас, и воплотится также в будущем, поскольку именно мы его и создаем» — сказал Уильям Моррис. Сквозь века художники заявляют: поменять настоящее даже в тяжелые времена — можно, для этого надо сначала погрузиться в славное прошлое, а затем создать свою реальность. Первыми в длинном списке творцов-эскапистов стали прерафаэлиты — молодые бунтари, которые объединились в викторианской Англии 1850-х годов и начали бороться против условностей и сухого расчета своей эпохи.

Выход они нашли в Средних веках, а точнее в романтизированном представлении об этом времени, которое так часто теперь возникает и в современной культуре. Погрузившись в средневековую эстетику и ценности, творцы, образовавшие Братство прерафаэлитов, стали первыми авангардистами Европы и предсказали появление модерна. А что сегодня предсказывают наши современные художники? Ответ будем искать в работах предстоящего аукциона VLADEY ВСЁ ПО 100. А верно его понять поможет наш новый материал, в котором мы столкнем настоящее с прошлым и отыщем удивительные параллели.

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ

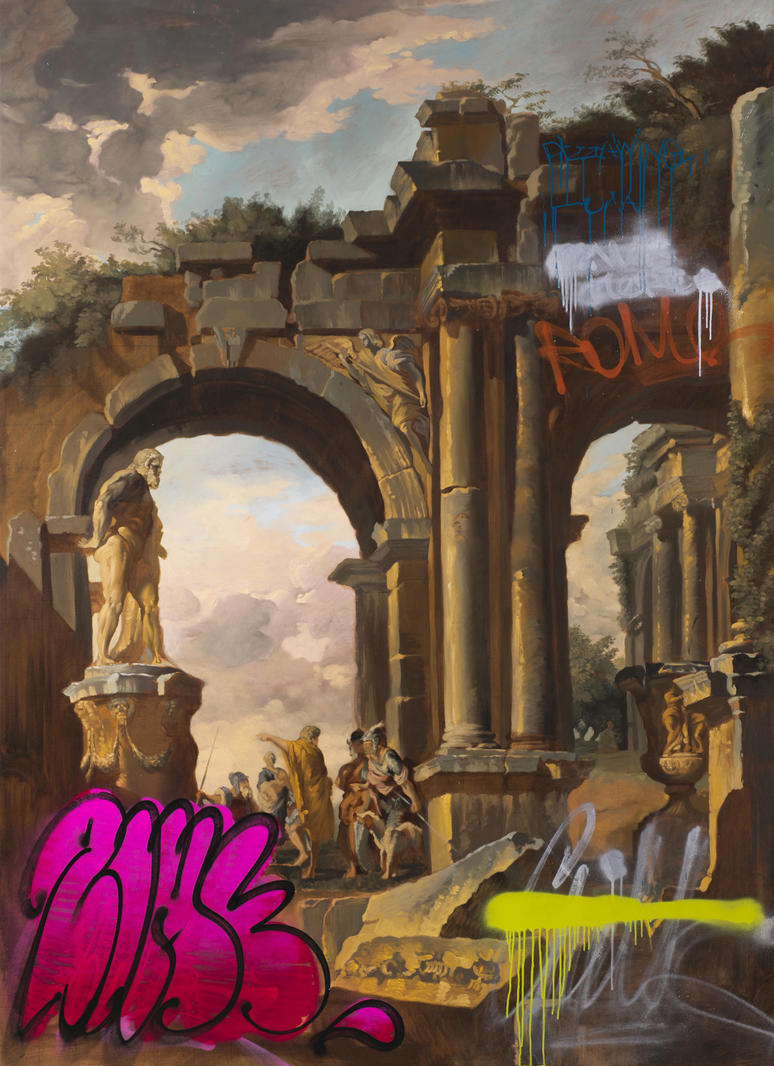

Одной из магистральных тем искусства прерафаэлитов было чувство ностальгии. Эпоха средневековья, которой они так восхищались, возникла на руинах Римской империи. В отличии от многих других художников, вдохновлявшихся античностью, прерафаэлиты обратились не просто к эстетике той эпохи, а именно к моменту ее заката. Крушение Римской империи завораживает и современного художника LARKANDRE. Яркие стрит-арт надписи, появляющиеся поверх живописи, отсылают к первым настенным посланиям жителей древнего Рима (совсем как сейчас на всех заборах наших городов).

Лот 35. LARKANDRE. Руины мира, 2022

Лот 35. LARKANDRE. Руины мира, 2022

Каприччо с римскими руинами, 1735.

Berliner Gemäldegalerie, Берлин, Германия

Работа, ставшая референсом

для «Руин мира» LARKANDRE

LARKANDRE с прямотой, свойственной уличному искусству, рефлексирует над реалиями того времени, проводя параллель с элементами культуры ХХI века. Несколько по-другому со своим зрителем общались в прошлые века: один из ключевых представителей прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти представляет более аллегорический образ античности. Он создает работу «Римская вдова», где изображает девушку, сидящую возле могилы мужа. Она одета в белое — цвет траурной одежды в античном Риме, одновременно играет на двух струнных музыкальных инструментах, напоминающих кельтскую арфу. Образ вдовы — квинтэссенции скорби об утрате — преобразовывается в работе Россетти в символ приятной ностальгии по культуре прошлого. У LARKANDRE ностальгия выражается в основном референсе для его работы — пейзаже в жанре каприччио итальянского мастера Джованни Паоло Паннини с традиционным изображением реальных или вымышленных руин античного мира. В своем фирменном граффити-стиле LARKANDRE «врывается» в классический пейзаж, тем самым совершая сознательный акт вандализма.

Данте Габриэль Россетти. Римская вдова или Dîs Manibus, 1874. Museo de Arte de Ponce, Понсе, Пуэрто-Рико

Данте Габриэль Россетти. Римская вдова или Dîs Manibus, 1874. Museo de Arte de Ponce, Понсе, Пуэрто-Рико

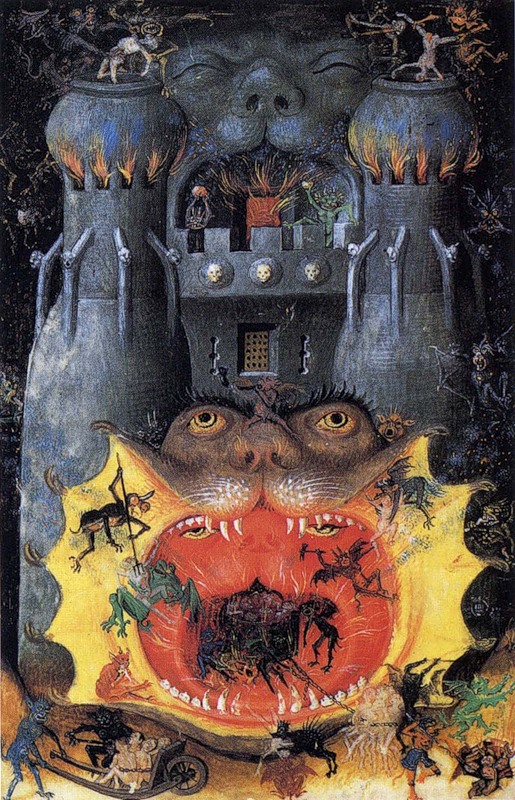

Morgan Library & Museum, Нью-Йорк, США

Сохранившиеся античные философские тексты в эпоху Высокого Средневековья поселились в монастырях. Монахи и богословы стремились создать новые интерпретации идей мыслителей древних Рима и Греции в соответствии с христианскими доктринами. Мир средневековья — мир религиозного сознания. Главным источником информации о мире и общим местом тогда становится церковь. В то же время в различных текстах, картинах, соборных фресках начинают все чаще появляться сцены печальной участи грешников, Страшного суда и Ада. Все это надолго останется в культурной памяти мыслителей и художников последующих поколений.

Так, Сергей Пахомов, сочетая в представленной на торгах работе текст и иконописные техники, стремится довести до абсурда ключевое для теологии средневековья понятие греха. Иначе работала с концептом последствий греховной жизни художница движения прерафаэлитов Эвелин де Морган. В своей работе 1901 года она изображает мучающегося человека, который пребывает за свои грехи в аду. При этом сама преисподняя имеет вид райского сада, тем самым показывая зрителю то, что единственное страдание, ожидающее согрешившего — это его душевные муки. Пахомов же отказывается от реалистичного стиля, оставляя только дважды повторяющееся слово «грех», начертанным его фирменным шрифтом. Так художник отсылает зрителя к лубочной традиции, в которой наряду с изображением важнейшую роль играл текст. «Эта работа — о добре и зле одновременно. Подобно нательной иконе она была написана на дереве» — говорит художник. И если Эвелин де Морган стремилась переопределить понятие ада, то Пахомов манифестирует его бессмысленность. Идиотизируя грех, автор критикует концепты ада и рая.

Слева: Эвелин де Морган. Душа в аду, ок. 1901. Фонд де Моргана, Южный Йоркшир, Великобритания

Слева: Эвелин де Морган. Душа в аду, ок. 1901. Фонд де Моргана, Южный Йоркшир, Великобритания

Справа: Лот 1. Сергей Пахомов. Грех, 2010

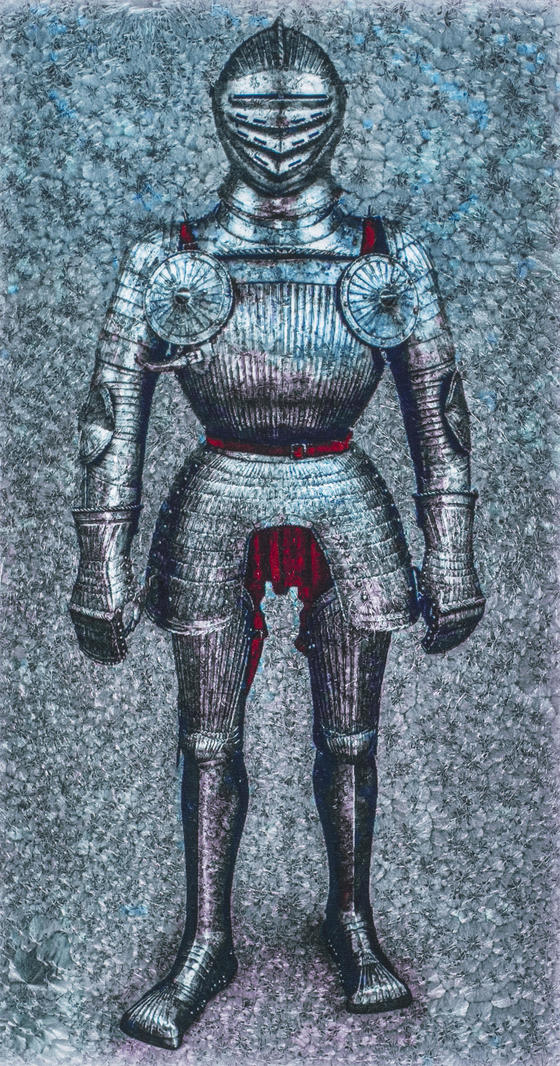

РЫЦАРСТВО

Король Артур — любимый герой прерафаэлитов. После знакомства с революционным романом Томаса Мэлори «Смерть Артура» художники во главе с Уильямом Моррисом основали свой рыцарский орден и посвятили ряд работ легендарному вождю бриттов. Magnum opus рыцарской тематики считается полотно Эдварда Коли Берн-Джонса «Последний сон короля Артура в Авалоне»: смертельно раненный герой предстает лежащим в окружении трех королев и поданных после поражения в битве.

Эдвард Берн-Джонс. Последний сон Артура, 1898. Museo de Arte de Ponce, Понсе, Пуэрто-Рико

Эдвард Берн-Джонс. Последний сон Артура, 1898. Museo de Arte de Ponce, Понсе, Пуэрто-Рико

Однако от «последнего сна» Берн-Джонса можно пробудиться: пройдут столетия, и героя воскресит Денис Егельский. Эстетические поиски последних лет ознаменовались у художника интересом к медиевистике и рыцарской тематике — в частности, к доспехам. И если прерафаэлиты, чтобы быть ближе к любимой эпохе, в рыцарские доспехи переодевались, то Егельский сам же их и создает. Словно наследуя художникам прошлого, он использует старинные технологии, но делает это по-современному. Он применяет технику «полихромного построения объема», когда изображение становится трехмерным за счет своих цветов. «Цветом и его тонкими нюансами подобного эффекта достигнуть и проще, и нагляднее» — говорит художник. Сияющие медные доспехи показаны на работе Егельского не только как свидетельство о прошлом, но еще и как современный костюм. Художник заключает: «В недалеком будущем "экзокостюмы" станут важными атрибутами современных и будущих рыцарей». Король Артур жив!

Лот 32. Денис Егельский. Железный человек из «Рыцарской серии», 2022

Сегодня арт-рыцари продолжают свой бой, только ведут его за новые идеи и принципы. Батальные сцены в живописи прерафаэлитов — редкость, но у современных художников герои могут уже свободно вступать в открытую схватку, как рыцари на холсте Александра Савко: они уничтожают образы авангарда, словно это еретическое течение. Художник любит строить повествование в своих работах на абсурдной игре смыслов.

Лот 26. Александр Савко. Окружай!, 2021

Лот 26. Александр Савко. Окружай!, 2021

ок. 1239–1493.Кемперский собор,

Кемпер, Франция

Живопись прерафаэлитов для таких приемов кажется слишком «серьезной» и возвышенной, однако посмотрим на полотно Уильяма Морриса из серии «Поиски Святого Грааля». Как только речь заходила об исканиях атрибутов, связанных с жизнью Христа, на полотнах возникало и оружие, и масштабные композиции с множеством персонажей, словно это подготовка к битве. В IX веке в Европе эти процессы даже получают название «охота». Серия о поисках Святого Грааля стала «хитом» творчества Уильяма Морриса, а столь тщательная экипировка его героев вполне соответствовала воинственному духу того времени. Рыцарские сюжеты, к которым так часто апеллировали прерафаэлиты-предвестники авангарда, у Савко, напротив, используются как средство борьбы с авангардистскими веяниями. Вот так все резко изменилось за века.

Уильям Моррис (Совместно с Эдвардом Берн-Джонсом). Отъезд рыцарей из серии «Поиски Святого Грааля», 1894. Birmingham Museum and Art Gallery, Бирмингем, Великобритания

Уильям Моррис (Совместно с Эдвардом Берн-Джонсом). Отъезд рыцарей из серии «Поиски Святого Грааля», 1894. Birmingham Museum and Art Gallery, Бирмингем, Великобритания

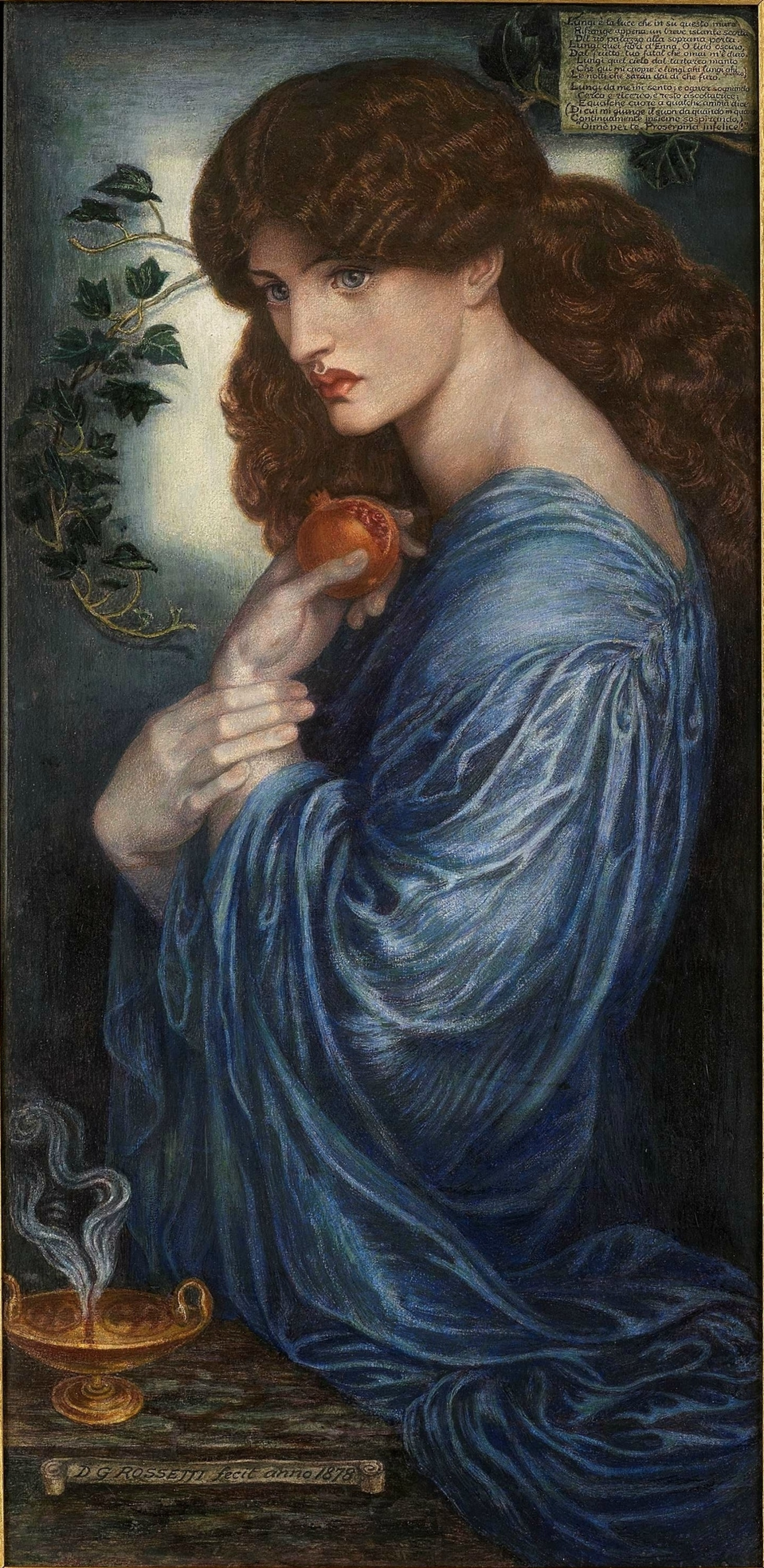

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

Ведьмы, зелья и колдовство… Нет, Хэллоуин еще не скоро, все эти атрибуты потустороннего можно найти на полотнах прерафаэлитов — любителей мистических историй и древних преданий. Художники в соответствии со средневековым культом Прекрасной Дамы часто изображали возвышенных, изящных женщин, однако от этих красавиц исходила как чарующая, так и разрушительная сила, которая зачастую скрывалась в их взгляде. Один из крупнейших прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти изобразил древнеримскую богиню подземного царства Прозерпину. В картине отмечалась бездонность ее взгляда, а о самой героине говорилось, что она «утратила душу». «Она изображена в мрачном коридоре своего дворца, со смертельным фруктом в руке. Она проходит мимо, и отблеск света падает на стену позади нее из какого-то внезапно открытого проема, показав на мгновение верхний мир, и она украдкой взглянула на него, погруженная в свои мысли» — так писал о ней сам Россетти.

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина, 1874. Tate Britain, Лондон, Великобритания

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина, 1874. Tate Britain, Лондон, Великобритания

Фёдор Хиросигэ в работе «Magic eyes» продолжает исследовать загадочные свойства взгляда мистических красавиц. В технике пирографии художник кропотливо выжигает образ Сейлор Сатурн. Девушки-персонажи японского аниме «Красавица-воин Сейлор Мун» по праву могут считаться главными героинями вселенной Фёдора Хиросигэ. С одной стороны, это простые школьницы, а с другой, они умеют перевоплощаться в настоящих воительниц. Для Хиросигэ образы девушек-воинов символизируют любопытство, храбрость, внутреннюю силу, стремление к свободе и даже власть над миром. И все это кроется во «взгляде подлинно волшебных глаз», как говорит сам художник.

Слева: Лот 19. Фёдор Хиросигэ. Magic eyes, 2021

Слева: Лот 19. Фёдор Хиросигэ. Magic eyes, 2021

Справа: Данте Габриэль Россетти. Прозерпина, 1874. Tate Britain, Лондон, Великобритания. Фрагмент

Прерафаэлиты часто использовали легенды, в которых фигурировали эффектные атрибуты мистического — зелья или причудливые элементы внешности героев. Интересно, что это роднило их с викторианскими живописными установками, с которыми они хотели бороться, — например, о том, что у картины обязательно должен быть сюжет. Известный английский искусствовед Джеймс Лейвер отмечал: «...поднимающаяся буржуазия могла не знать много об искусстве, но она знала, что ей нравится; а нравились ей картины с сюжетом, насыщенные моралью и чувством, которое легко скатывалось в сентиментальность». Вероятно поэтому полотна с изображением храбрых подвигов и историй чистой любви пользовались особенной популярностью. Так, Джон Уильям Уотерхаус изображает легендарных героев рыцарских романов — Тристана и Изольду — на борту корабля, готовых вот-вот принять любовное зелье. У Родиона Китаева в работе появляется своя мистическая деталь — рыбий хвост-река. «Это такой антропоморфный великан из сказки, собранный из фрагментов пейзажа и уходящий золотыми рогами в космос» — рассказывает художник. Обычно собственные яркие колористические решения Китаев реализует в технике вышивки, но представленный рисунок выполнен акрилом по сатину. Даже в нем художнику удается сохранить узнаваемый стиль: легкие, похожие на стежки, линии и мазки пастельного цвета.

Слева: Джон Уильям Уотерхаус. Тристан и Изольда с зельем, 1916. Частная коллекция.

Слева: Джон Уильям Уотерхаус. Тристан и Изольда с зельем, 1916. Частная коллекция.

Справа: Лот 22. Родион Китаев. Фрагменты из будущего, 2021

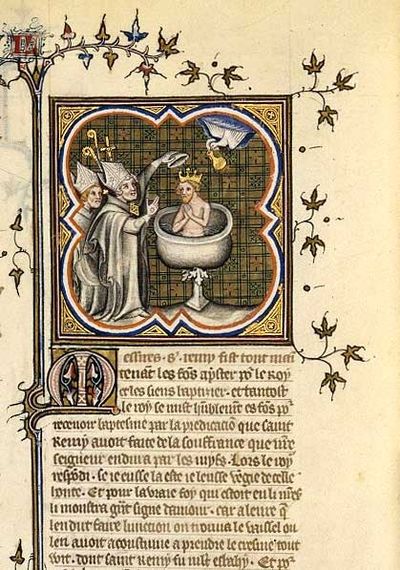

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

несущего сосуд с миррой.

Большие французские хроники, XIV век.

Национальная библиотека Франции.

Источник: ornament.rode.land

Прерафаэлиты любили сочетать фотографическую точность со скрытой символикой. Зачастую в изображаемых сюжетах можно встретить образ голубя — символа Святого Духа и Благовещения, книги — добродетели, винограда — причастия. Кроме того, их работы наполнены различными растениями и цветами. Например, изображение розы означает земную любовь, а ее цвет от белого до пурпурного символизирует порочность или невинность этого чувства.

В работе Натальи Стручковой алый цвет может ознаменовать глубокую и страстную любовь. Бутон и стебель растения состоят из пластиковых деталей LEGO. Автор рефлексирует над традиционным жанром натюрморта, по-новому переосмысляя неживую природу. Ее роза становится отсылкой к помпезным натюрмортам XVI века, все повествование в которых было построено на символизме. В работе Стручковой этот исторический пафос трансформируется в использование современных символов, таких, как пластик. Художница рассуждает о современных технологиях, плотно вошедших в нашу жизнь, сочетая при этом несочетаемое — пластик и живую природу. В творчестве прерафаэлитов существовал похожий прием оксюморона. Например, на картине Данте Габриэля Россети происходит синтез христианской традиции с древнегреческой мифологией. Героиня с нимбом над головой окружена цветущими розами и лесными лилиями, символизирующими невинность, при этом, в ее руках золотое яблоко и стрела, отсылающие к Елене Троянской и Эроту.

Справа: Данте Габриэль Россетти. Венера Вертикордия, 1864–1868 гг.Художественная галерея и музей Рассел-Котс, Борнмут, Великобритания

Справа: Данте Габриэль Россетти. Венера Вертикордия, 1864–1868 гг.Художественная галерея и музей Рассел-Котс, Борнмут, Великобритания

Слева: Лот 18. Наталья Стручкова. Роза из серии «Отцвел полистирол», 2022

Прерафаэлиты предвосхитили символизм 80-х годов XIX века. Отбросив академическую традицию, они сделали произведения ярче и сложнее за счет использования многозначных деталей и определенных цветов, которые могли многое рассказать об изображаемом. Современный пример можно найти в творчестве Ростислава Лебедева: яркий оранжевый цвет тыквы в работе «С праздником» мгновенно отсылает к празднику всех святых — Хэллоуину. У прерафаэлитов этот цвет символизировал самопознание, негу и духовное просветление: в 1895 году Фредерик Лейтон изобразил спящую рыжеволосую девушку в оранжевом одеянии — квинтэссенцию культа оранжевого. Оранжевый привет из прошлого не так однозначен и у Лебедева. В его работе образ тыквы для Хэллоуина соединяется с днем Великой Октябрьской Социалистической революции. Художник иронизирует по отношению к существующим традициям. «Происходит наложение одного праздника на другой, своего рода маскарад, где оба праздника, старый и новый, образуют парадоксальную ситуацию игры взаимоисключающих положений» — рассказывает Лебедев. Изображение советских школьников художник берет с реально существующей открытки «С Великим праздником Октября!».

Слева: Фредерик Лейтон. Пылающий июнь, 1895. Museo de Arte de Ponce,Понсе, Пуэрто-Рико.

Слева: Фредерик Лейтон. Пылающий июнь, 1895. Museo de Arte de Ponce,Понсе, Пуэрто-Рико.

Справа: Лот 16. Ростислав Лебедев. С праздником, 2022

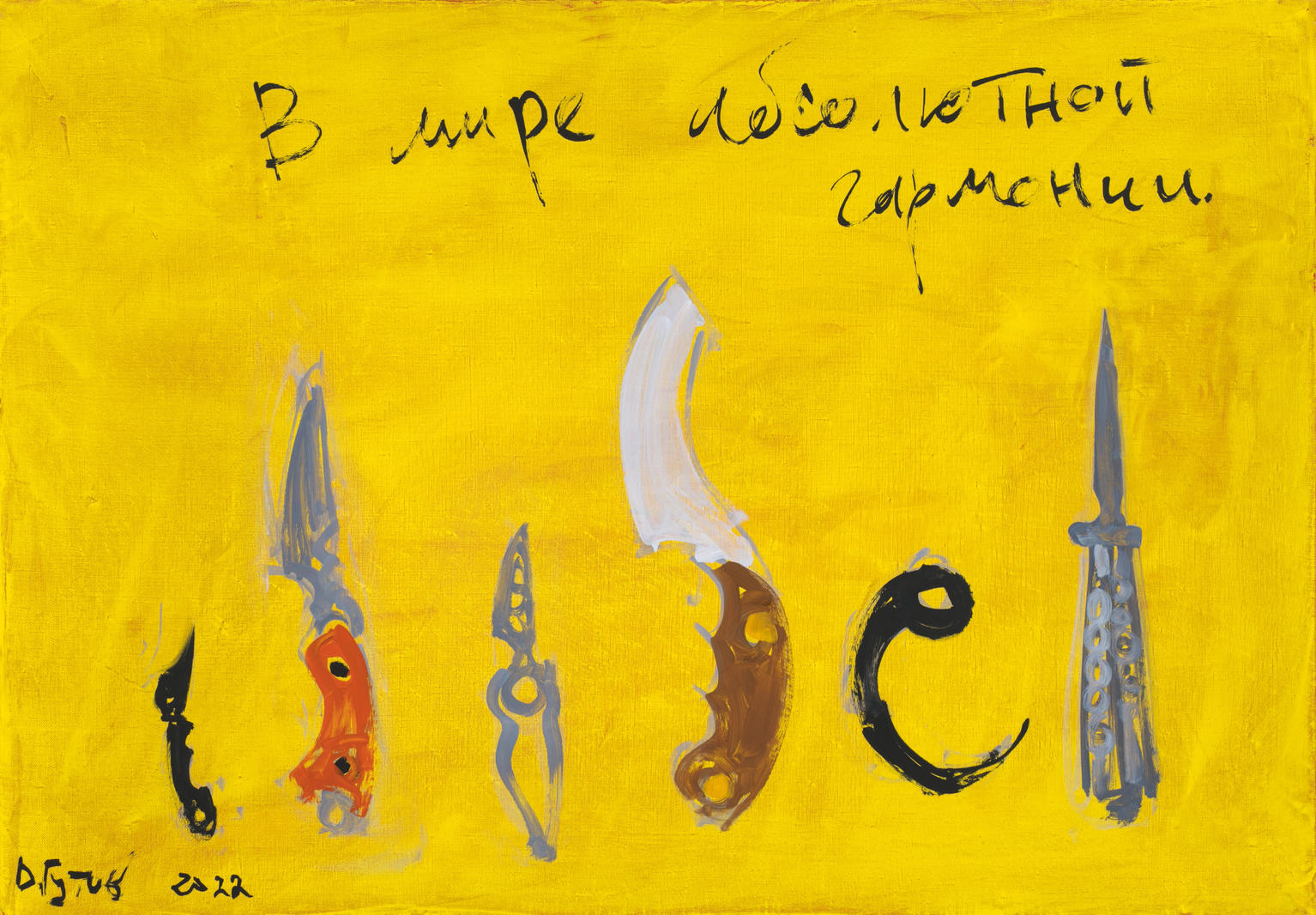

Другой цвет — желтый — стал излюбленным у Дмитрия Гутова. На картине «В мире абсолютной гармонии» он пишет шесть ножей разных марок на ярко-желтом фоне. Любители и коллекционеры холодного оружия могут с легкостью опознать представленные модели.

Лот 9. Дмитрий Гутов. В мире абсолютной гармонии, 2022

Лот 9. Дмитрий Гутов. В мире абсолютной гармонии, 2022

Лондон, Великобритания.

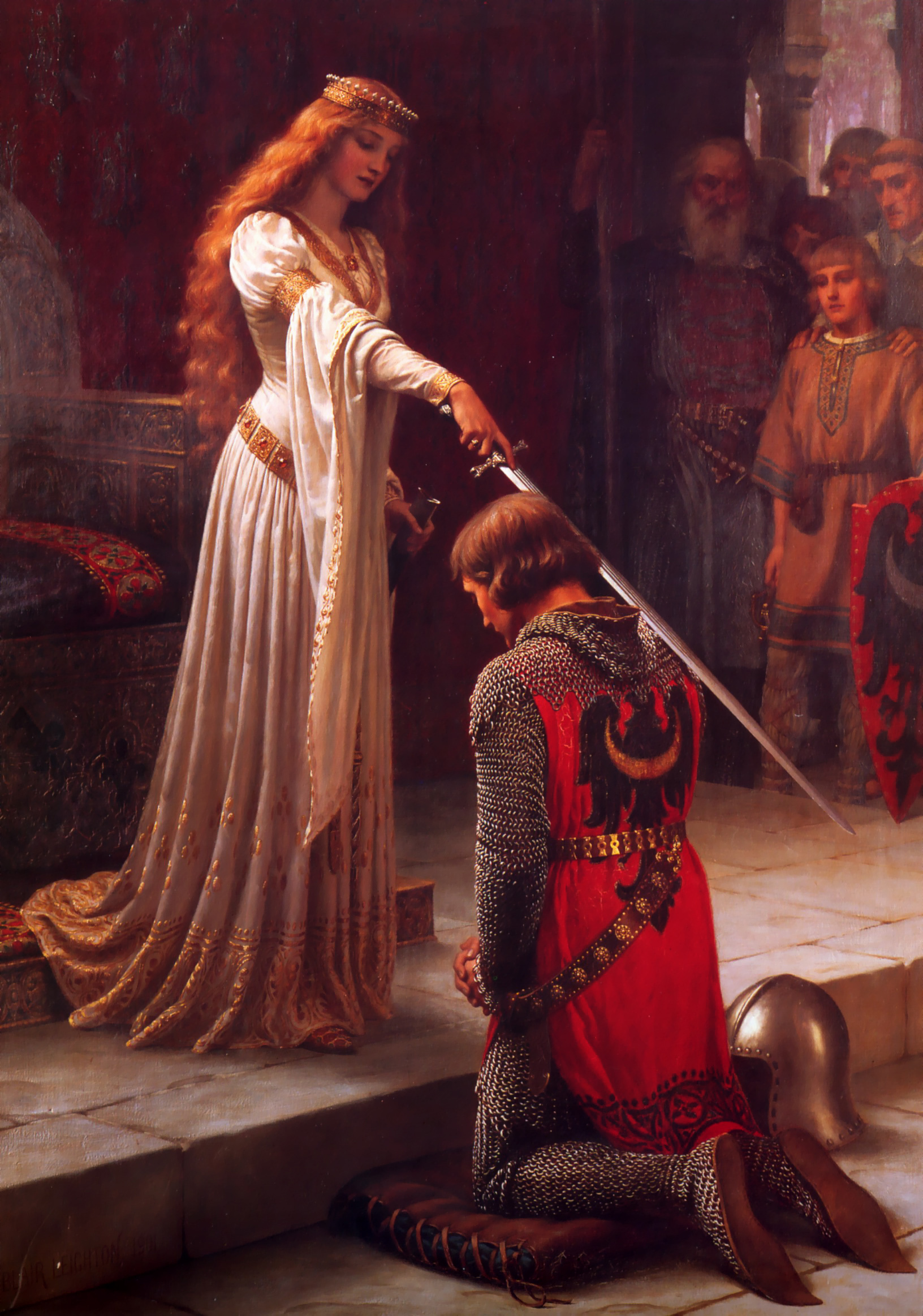

Источник: wallacecollection.org

Одной из крупнейших коллекций оружия, дошедших до наших дней, стало собрание сэра Ричарда Уоллеса. Помимо живописи и предметов декоративно-прикладного искусства, в него вошли доспехи европейского и восточного происхождения. Среди художников прерафаэлитов тоже были коллекционеры, например, Эдмунд Блэр Лейтон собирал мечи, доспехи и средневековые костюмы. Подобное увлечение заметно в его творчестве: художник уделял огромное внимание исторической точности деталей. В его работе «Акколада» изображен момент посвящения юноши в рыцари. Меч в руках королевы идентичен рыцарским мечам средневековой Англии. Красная туника обозначает храбрость, орел — власть и могущество, а черный цвет — мудрость и осторожность.

У Лейтона меч символизирует благородство, честь и достоинство, в то время как в работе Гутова отдается дань уважения самому предмету. «Нож — одно из самых древних произведений искусства. Он был изобретен примерно 2,6 млн. лет назад, еще задолго до появления знаменитых палеолитических венер и наскальных рисунков в пещерах. В этом смысле искусство древности началось с ножа» — говорит художник.

Эдмунд Блэр Лейтон. Акколада, 1901. Частное собрание

Эдмунд Блэр Лейтон. Акколада, 1901. Частное собрание

Холодное оружие прошло долгий путь развития и метаморфоз, подобно путешествию юноши перед посвящением в рыцари или становлению ценителей в собирании произведений. Надеемся, что ваш путь в коллекционировании будет таким же наполненным и ярким, как путь из замка в работе Олега Устинова. Дорогу осилит идущий, а начнется она традиционно уже в эту субботу на аукционе VLADEY ВСЁ ПО 100! Восхищаясь современными российскими художниками, мы не забываем об опыте их предшественников, ведь это богатое наследие продолжает отзываться как в мировой культуре, так и в наших сердцах. Слушайте свое сердце и участвуйте в торгах VLADEY!

Лот 20. Олег Устинов. Путь из замка, 2022

VLADEY ВСЁ ПО 100

Аукцион 16 апреля в 15:00