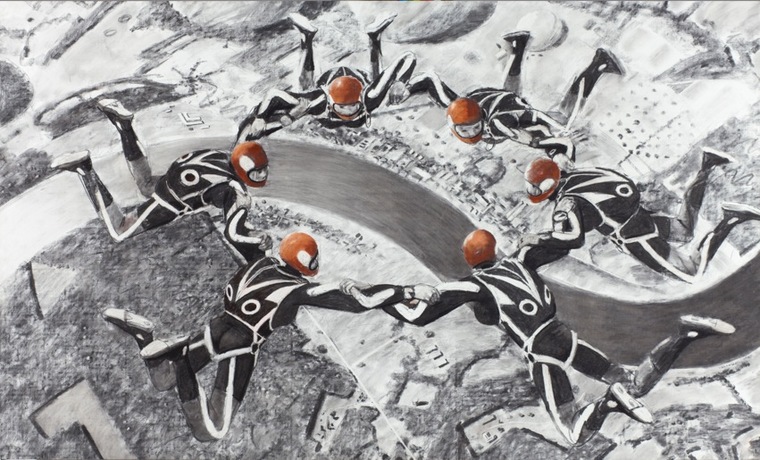

Как это нередко свойственно работам Алексея Каллимы, масштабная композиция «Граница двух сред» балансирует на грани абстракции и узнаваемого природного мотива. Художник создает образ волны, вторгаясь на территорию профессиональных маринистов и вместе с тем успешно избегая академических клише за счет «наведенной на зрителя» композиции ближнего плана и предельной условности цвета. Каллима рисует волну в своей любимой графической технике, сочетающей уголь и сангину, что дает ему возможность избежать устоявшихся композиционных и колористических решений и всецело сосредоточиться на ритме, конструкции, экспрессии и темпе авторского жеста.

В сознании отечественного зрителя за море раз и навсегда отвечает Иван Айвазовский, творчество которого — дальнее эхо Уильяма Тёрнера. Однако водная стихия в трактовке Алексея Каллимы представляется явлением самостоятельным, порожденным скорее многовековым художественным опытом человечества, чем естественными закономерностями природы. С одной стороны, Каллима, будучи увлеченным самой структурой волны, внимательно анализирует это сложное природное явление, фиксирует ее зарождение, стремительное изменение формы, рост и исчезновение в бесчисленном множестве брызгов — пожалуй, здесь можно найти некоторую перекличку со знаменитыми зарисовками водопадов и рек Леонардо да Винчи. С другой же стороны, автор далек от научно-исследовательской холодности и какого бы то ни было натурализма — он обрушивает на зрителя стремительный графический шторм, показывая все разнообразие своего таланта рисовальщика. Как мастер рисунка, Каллима не прибегает к нарочито иллюзионистическим приемам. Его волна при ближайшем рассмотрении оказывается многослойным напластованием нанесенных раскованной рукой виртуоза широких штрихов, зигзагов, спиралей, точек и пятен, всегда сохраняющих свою первичную пластическую природу. Палочка угля или мелок сангины, растушка или ластик скользят по поверхности в процессе свободной импровизации, развивая прихотливые ритмические темы. Вместе они образуют замысловатую формальную структуру, которая вызывает в памяти эксперименты «абстрактных каллиграфов» ХХ века — от Марка Тоби, Брэдли Томлина и Жоржа Матьё до Сая Твомбли. V

потоп», 1517–1518, бумага, тушь,

16, 2 × 20,3 см. The Royal Collection.

Виндзорский замок. Лондон,

Великобритания