Художник

Мария Сафронова 1979

- Работы

- Биография

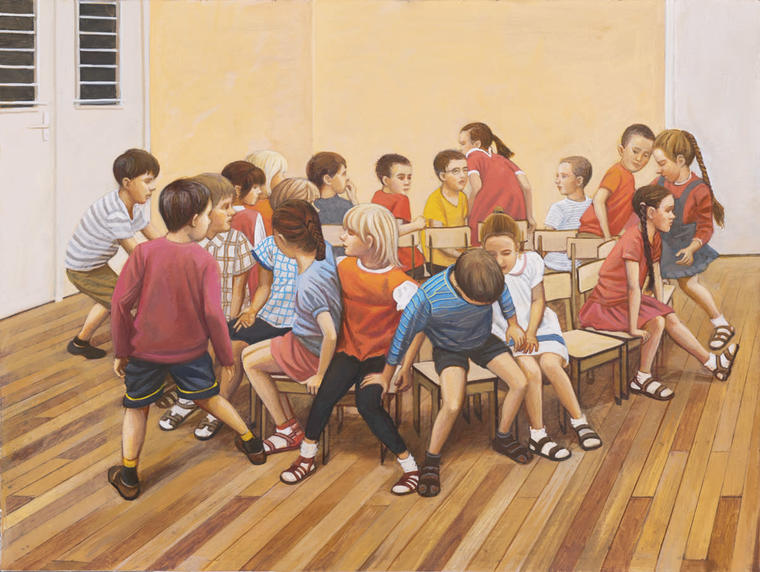

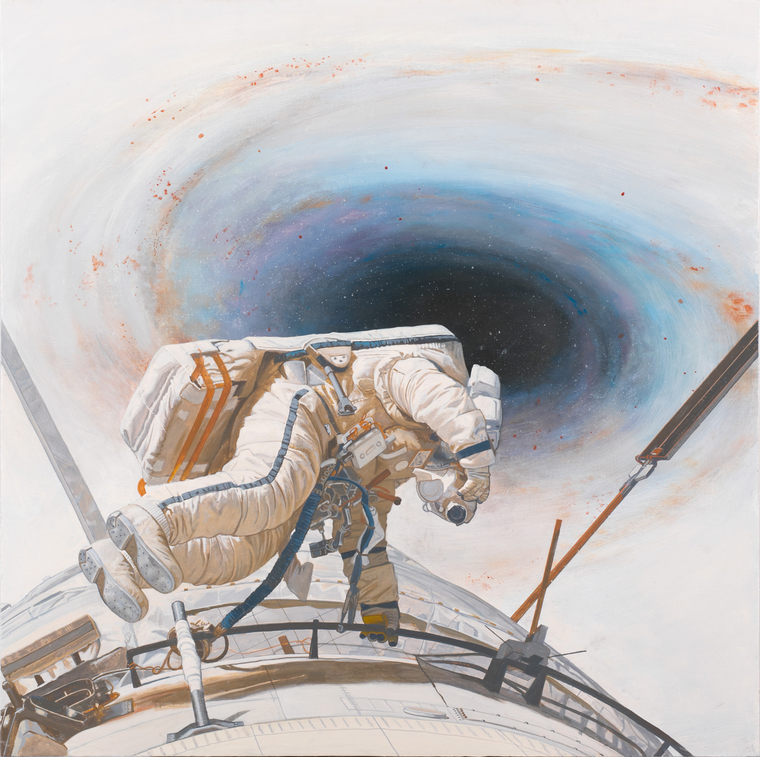

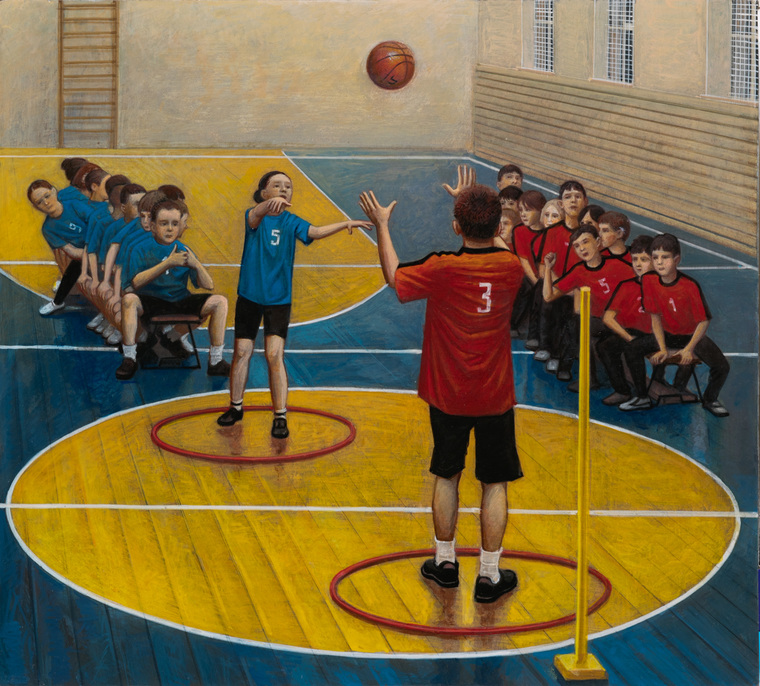

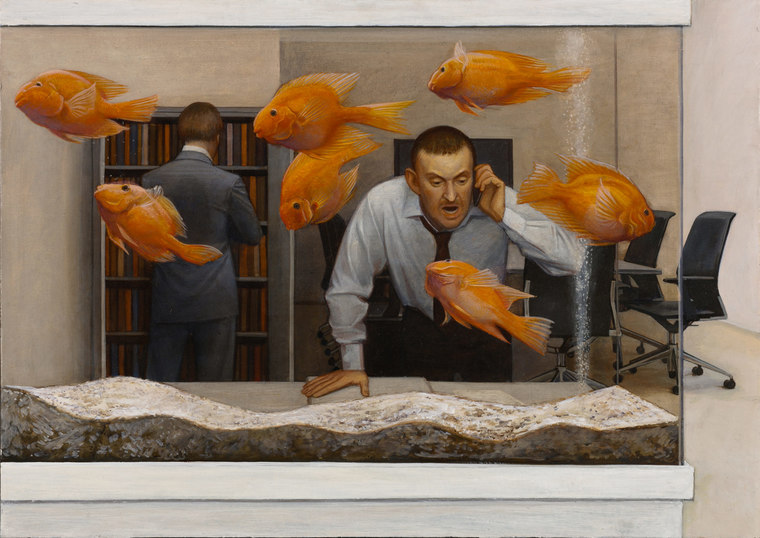

Изображает сюжеты из жизни различных социальных институтов – детского сада, больницы, места работы. Размышляет о том, как социальная система формирует сознание современного человека. Изобразительная манера близка иконописи и Нидерландской живописи XV–XVI веков: композиция, графичность объемов и форм, линейная перспектива. Работы в MМОМА. Читать дальше

- Мария Сафронова

- Работы

- Биография

Работы

- Все

- С прошедших торгов

- Доступно для покупки

Все